- Details

- Hits: 2155

La scacchiera di Brzezinski

di Enrico Tomaselli

La grande partita anti-russa, le cui linee strategiche furono battezzate da Brzezinski oltre 25 anni fa, sembra aver superato (almeno in questa fase calda) il suo acme e si avvia ad un finale non proprio esaltante per l’occidente collettivo. Sullo scacchiere internazionale, infatti, sembra aleggiare lo scacco matto; resta solo da capire quando avverrà, e dove. La casella della mossa finale potrebbe essere Kharkov o, magari, Odessa.

La grande partita anti-russa, le cui linee strategiche furono battezzate da Brzezinski oltre 25 anni fa, sembra aver superato (almeno in questa fase calda) il suo acme e si avvia ad un finale non proprio esaltante per l’occidente collettivo. Sullo scacchiere internazionale, infatti, sembra aleggiare lo scacco matto; resta solo da capire quando avverrà, e dove. La casella della mossa finale potrebbe essere Kharkov o, magari, Odessa.

* * * *

Spiazzati dalla guerra

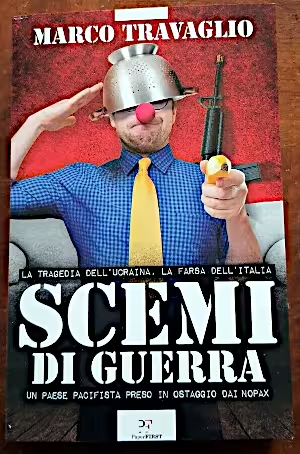

Ci sono molte ragioni che spiegano l’afonia degli intellettuali occidentali, e delle stesse chiese cristiane, di fronte a quella che il Papa ha definito come terza guerra mondiale. Ma sono fondamentalmente due le ragioni per cui tale afonia si accompagna – non a caso – a quella di un movimento pacifista che non è mai stato così silente, anzi del tutto assente.

La prima è che questa guerra – diversamente da quella contro l’Iraq, o quella contro la Serbia – è percepita diversamente rispetto alle altre; mentre quelle erano guerre d’aggressione imperialista, in cui l’occidente era l’aggressore (cosa resa ancor più evidente dalla asimmetria dei conflitti), e quindi toccavano le corde della coscienza antimperialista, e più in generale della coscienza tout court, in questo caso – e non solo per effetto della propaganda – l’occidente si percepisce come l’aggredito.

La seconda è che questa guerra (im)pone la necessità di una riflessione differente, perché, sia pure confusamente, se ne coglie la portata assai più profonda, paragonabile a quella che ebbe la seconda guerra mondiale.

- Details

- Hits: 1056

Comunisti: la nostra comprensione dei fenomeni si conforma al materialismo dialettico?

di Giannetto Marcenaro*

A margine dell’intervento del direttore Giannini, pubblicato nella ricorrenza della morte di Friedrich Engels

A margine del brillante intervento del direttore Giannini, pubblicato nella ricorrenza della morte di Friedrich Engels, nel quale si sottolinea con la dovuta insistenza quanto l’emarginazione della figura di Engels dal percorso intellettuale e filosofico di Karl Marx sia stata una tendenza promossa da «un vasto fronte politico e filosofico», in sostanza coincidente al cosiddetto “Marxismo occidentale”, possono essere di utilità alcune osservazioni sulle questioni acutamente sollevate da Giannini, in particolare riguardo all’importanza di evidenziare il ruolo cruciale avuto da Engels nello sviluppo del materialismo dialettico, e alla funzione scientifica inestimabile che tale concetto epistemologico porta con sé.

A margine del brillante intervento del direttore Giannini, pubblicato nella ricorrenza della morte di Friedrich Engels, nel quale si sottolinea con la dovuta insistenza quanto l’emarginazione della figura di Engels dal percorso intellettuale e filosofico di Karl Marx sia stata una tendenza promossa da «un vasto fronte politico e filosofico», in sostanza coincidente al cosiddetto “Marxismo occidentale”, possono essere di utilità alcune osservazioni sulle questioni acutamente sollevate da Giannini, in particolare riguardo all’importanza di evidenziare il ruolo cruciale avuto da Engels nello sviluppo del materialismo dialettico, e alla funzione scientifica inestimabile che tale concetto epistemologico porta con sé.

Fu Engels, infatti, nel suo progetto sulla “Dialettica della Natura”, a cercare in origine di dare un ordine intelligibile preciso a tale concetto, prima che Lenin ne esponesse, per quanto succintamente, e mai in modo sistematico, il principio generale e il carattere essenziale, che fu poi ulteriormente chiarito da Mao Zedong nella prima metà del 20° secolo.

Appare di estremo rilievo a riguardo l’osservazione del direttore Giannini, sulla scia del professor Domenico Losurdo, riguardo al «nesso tra le nette posizione engelsiane volte alla necessità storica della violenza rivoluzionaria e alla necessità della presa del potere [del] proletariato (e alla liceità della sua difesa con la forza) e il vasto tentativo di liquidare Engels» da parte «della filosofia borghese e del marxismo revisionista», e al fatto che si sia usata la «linea concreta» della «violenza rivoluzionaria, senza la quale mai si potrebbe scardinare il sistema borghese», sostenuta ne “L’ideologia tedesca”, ma appunto anche nel “Manifesto del Partito Comunista” – cioè due testi scritti a quattro mani da Marx ed Engels – per separare l’uno dall’altro, e imputare a Marx o una visione escatologica del processo storico, o una visione economicista della dinamica rivoluzionaria.

- Details

- Hits: 1777

Mario Tronti: il Regno, se noi lo vogliamo

di Marcello Tarì

Vi ho voluto bene, adesso vado

Vi ho voluto bene, adesso vado

Sono stato un comunista

Avevo un sogno, una speranza

Arrivederci amore, addio (Baustelle, L’uomo del secolo).

Mario Tronti è morto il 7 agosto, nella sua casa di Ferentillo, a 92 anni da poco compiuti; un’«età da patriarchi» disse per i 90 anni di Ingrao[1], così come poi dovette dire di sé stesso con un pizzico della sua consueta ironia, tagliente e dolce allo stesso tempo.

Per buona parte del piccolo e grande pubblico, il suo nome è legato al suo primo e giovanile libro, Operai e capitale, pubblicato da Einaudi nel 1966[2], che fu in seguito definito «la bibbia dell’operaismo». Un libro che, comunque lo si voglia giudicare, segnò, a ridosso del ’68, e specialmente delle grandi lotte operaie del 1969, una grande novità ma anche una forte rottura teorica nel marxismo del secondo Novecento, questo secolo duro e difficile a cui lui è sempre rimasto fedele.

L’opera prima

In quelle pagine Tronti compiva infatti la cosiddetta «rivoluzione copernicana» nell’interpretazione del conflitto epocale tra capitale e lavoro: prima viene il soggetto operaio e le sue lotte, dopo il capitale e il suo sviluppo; quindi, al partito va la tattica, al movimento operaio la strategia, proprio quella che in uno dei passaggi più celebri e densi di conseguenze chiamò la «strategia del rifiuto».

C’era già, a ben guardare, in quel rovesciamento di prospettiva, un aspetto della radicalità evangelica a cui più tardi Tronti avrebbe fatto direttamente riferimento: i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi.

- Details

- Hits: 1205

I BRICS hanno cambiato l’equilibrio delle forze, ma non cambieranno da soli il mondo

di Vijay Prashad

Nel 2003, alti funzionari dal Brasile, dall’ India e dal Sudafrica si sono incontrati in Messico per discutere dei reciproci interessi nel commercio di farmaci.

Nel 2003, alti funzionari dal Brasile, dall’ India e dal Sudafrica si sono incontrati in Messico per discutere dei reciproci interessi nel commercio di farmaci.

L’India era ed è uno dei maggiori produttori mondiali di vari farmaci, compresi quelli utilizzati per il trattamento dell’HIV-AIDS; il Brasile e il Sudafrica avevano entrambi bisogno di farmaci a prezzi accessibili per i pazienti affetti da HIV e da una serie di altri disturbi curabili.

Ma a questi tre Paesi è stato impedito di commerciare facilmente tra loro a causa delle rigide leggi sulla proprietà intellettuale stabilite dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Pochi mesi prima del loro incontro, i tre Paesi hanno formato un gruppo, noto come IBSA, per discutere e chiarire le questioni relative alla proprietà intellettuale e al commercio, ma anche per confrontarsi con i Paesi del Nord globale per la loro richiesta asimmetrica di cessare i sussidi agricoli dei Paesi più poveri. Il concetto di cooperazione Sud-Sud ha fatto da cornice a queste discussioni.

L’interesse per la cooperazione Sud-Sud risale agli anni ’40, quando il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite istituì il primo programma di aiuti tecnici per favorire il commercio tra i nuovi Stati post-coloniali di Africa, Asia e America Latina.

Sei decenni dopo, proprio in concomitanza con la nascita di IBSA, questo spirito è stato commemorato dalla Giornata delle Nazioni Unite per la Cooperazione Sud-Sud, il 19 dicembre 2004.

In quell’occasione, le Nazioni Unite crearono anche l’Unità speciale per la cooperazione Sud-Sud (dieci anni dopo, nel 2013, questa istituzione fu rinominata Ufficio delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud), che si basava sull’accordo del 1988 sul Sistema globale di preferenze commerciali tra i Paesi in via di sviluppo.

- Details

- Hits: 1683

Modelli di organizzazione economica e conflitti militari

Note in margine a La guerra capitalista

di Salvatore D'Acunto

Nel volume La guerra capitalista, gli autori Brancaccio, Giammetti e Lucarelli (2022) sostengono che alle radici delle recenti tensioni internazionali vi siano gli imponenti processi di centralizzazione dei capitali che hanno caratterizzato l’ultimo trentennio, e la sempre più marcata tendenza del fenomeno a travalicare i confini degli schieramenti geo-politici. I paesi usciti vincitori dalla competizione sui mercati globali (in particolare Cina, paesi arabi e Russia) starebbero usando i saldi attivi in dollari accumulati negli anni scorsi per ‘scalare’ la proprietà dei capitali americani, e il governo degli Stati Uniti starebbe reagendo a questa minaccia con variegate restrizioni all’ingresso dei capitali stranieri nella proprietà dell’industria nazionale e con misure protezionistiche di politica commerciale. Secondo il punto di vista degli autori, questo conflitto economico starebbe generando una spirale di ritorsioni a catena, moltiplicando in tal modo il rischio di veri e propri conflitti militari. Questo modello interpretativo viene messo a confronto con le principali interpretazioni concorrenti circa il ruolo degli interessi materiali nella genesi dei conflitti militari, e si discutono alcune interessanti implicazioni dell’analisi rispetto al problema del design delle istituzioni di regolazione delle relazioni economiche internazionali.

Nel volume La guerra capitalista, gli autori Brancaccio, Giammetti e Lucarelli (2022) sostengono che alle radici delle recenti tensioni internazionali vi siano gli imponenti processi di centralizzazione dei capitali che hanno caratterizzato l’ultimo trentennio, e la sempre più marcata tendenza del fenomeno a travalicare i confini degli schieramenti geo-politici. I paesi usciti vincitori dalla competizione sui mercati globali (in particolare Cina, paesi arabi e Russia) starebbero usando i saldi attivi in dollari accumulati negli anni scorsi per ‘scalare’ la proprietà dei capitali americani, e il governo degli Stati Uniti starebbe reagendo a questa minaccia con variegate restrizioni all’ingresso dei capitali stranieri nella proprietà dell’industria nazionale e con misure protezionistiche di politica commerciale. Secondo il punto di vista degli autori, questo conflitto economico starebbe generando una spirale di ritorsioni a catena, moltiplicando in tal modo il rischio di veri e propri conflitti militari. Questo modello interpretativo viene messo a confronto con le principali interpretazioni concorrenti circa il ruolo degli interessi materiali nella genesi dei conflitti militari, e si discutono alcune interessanti implicazioni dell’analisi rispetto al problema del design delle istituzioni di regolazione delle relazioni economiche internazionali.

* * * *

Un elemento comune a molte delle narrazioni dell’impetuoso ritorno dei venti di guerra in Europa è l’adesione dei commentatori ai canoni della drammatizzazione romanzesca o cinematografica, con il focus interamente centrato sul conflitto tra personalità connotate in senso moralistico: paladini della libertà versus autocrati fanatici, oppure ‘denazificatori’ versus persecutori di minoranze etniche.

- Details

- Hits: 1475

La teoria critica come teoria radicale della crisi: Kurz, Krisis e Exit!

Sulla teoria del valore, la crisi e il fallimento del capitalismo

di Mikkel Bolt Rasmussen e Dominique Routhier

Questo saggio introduce il lavoro di Robert Kurz e quella sorta di critica del valore un po' emarginata a cui esso viene associato: la Wertkritik. A partire da un resoconto storiografico critico svolto dalla "Nuova lettura di Marx", Robert Kurz sostiene che le differenze teoriche e politiche tra la Wertkritik e le altre correnti critiche del valore, non possono essere guardate con sufficienza o liquidate come se fossero delle mere lotte territoriali, ma vanno intese come l'espressione di quello che è un fondamentale disaccordo sulla natura del capitalismo e sul ruolo della "critica", il cui tratto distintivo è, naturalmente, l'insistenza su una vera e propria teoria della crisi Qui viene esposta la particolare versione di Robert Kurz della Wertkritik, ma, nel farlo, si argomenta contro il suo abbandono della nozione di lotta di classe, proponendo di integrare l'analisi di Kurz con l'analisi svolta da Théorie Communiste sull'attuale periodo del capitale, pretendendo che essa sia più "storicamente fondata".

Questo saggio introduce il lavoro di Robert Kurz e quella sorta di critica del valore un po' emarginata a cui esso viene associato: la Wertkritik. A partire da un resoconto storiografico critico svolto dalla "Nuova lettura di Marx", Robert Kurz sostiene che le differenze teoriche e politiche tra la Wertkritik e le altre correnti critiche del valore, non possono essere guardate con sufficienza o liquidate come se fossero delle mere lotte territoriali, ma vanno intese come l'espressione di quello che è un fondamentale disaccordo sulla natura del capitalismo e sul ruolo della "critica", il cui tratto distintivo è, naturalmente, l'insistenza su una vera e propria teoria della crisi Qui viene esposta la particolare versione di Robert Kurz della Wertkritik, ma, nel farlo, si argomenta contro il suo abbandono della nozione di lotta di classe, proponendo di integrare l'analisi di Kurz con l'analisi svolta da Théorie Communiste sull'attuale periodo del capitale, pretendendo che essa sia più "storicamente fondata".

* * * *

La sostituzione del movimento Nuit Debout con il movimento dei Gilets Jaunes, in Francia, così come il recente movimento del Rif nel nord del Marocco sembrano confermare la tesi di Alain Badiou secondo cui attualmente staremmo vivendo in «un'epoca di rivolte». La crisi finanziaria scoppiata nel 2007 costituisce in maniera immediata quello sfondo del nuovo ciclo di proteste che si è spostato, in modo disomogeneo, dall'Europa meridionale al Nord Africa, poi di nuovo all'Europa meridionale e poi agli Stati Uniti e al Canada, per riemergere in Nord Africa, Medio Oriente, Sud America, e così via.

- Details

- Hits: 1341

Gramsci e Benjamin, la lotta contro la catastrofe

Salvatore Cannavò intervista Dario Gentili

Un libro confronta le idee dei due pensatori eterodossi, entrambi critici del progresso come arma ideologica della conservazione. Due interpreti della controrivoluzione sempre aperti alla possibilità di un’alternativa

Potrebbe essere uno dei lavori inediti a livello internazionale che mettono a confronto il pensiero di Walter Benjamin con quello di Antonio Gramsci. Un incontro mancato: Walter Benjamin e Antonio Gramsci (a cura di Dario Gentili, Elettra Stimilli e Gabriele Guerra, 268 pgg. 21 euro, Quodlibet) è un volume collettaneo che affronta sostanzialmente quattro filoni: «Filosofia della storia e materialismo storico»; «Rivoluzione, controrivoluzione, rivoluzione passiva»; «Modi capitalisti di produzione e produzione di soggettività»; «Traduzione e critica, avanguardia e cultura popolare». Il libro è poi completato da un’introduzione redatta dai curatori. Ne abbiamo discusso con Dario Gentili, che insegna Filosofia morale all’Università di Roma Tre e che all’opera di Benjamin ha dedicato diversi scritti.

Potrebbe essere uno dei lavori inediti a livello internazionale che mettono a confronto il pensiero di Walter Benjamin con quello di Antonio Gramsci. Un incontro mancato: Walter Benjamin e Antonio Gramsci (a cura di Dario Gentili, Elettra Stimilli e Gabriele Guerra, 268 pgg. 21 euro, Quodlibet) è un volume collettaneo che affronta sostanzialmente quattro filoni: «Filosofia della storia e materialismo storico»; «Rivoluzione, controrivoluzione, rivoluzione passiva»; «Modi capitalisti di produzione e produzione di soggettività»; «Traduzione e critica, avanguardia e cultura popolare». Il libro è poi completato da un’introduzione redatta dai curatori. Ne abbiamo discusso con Dario Gentili, che insegna Filosofia morale all’Università di Roma Tre e che all’opera di Benjamin ha dedicato diversi scritti.

* * * *

Qual è l’intuizione originaria di questo lavoro che voi stessi considerate «il primo che a livello internazionale cerca di mettere a confronto il pensiero di Gramsci e Benjamin»?

L’operazione è nata innanzitutto dalla discussione avvenuta nell’Associazione Italiana Walter Benjamin [i tre curatori fanno parte del Consiglio direttivo e Guerra ne è il presidente, N.d.R.], che da diversi anni propone letture attuali, anche in senso politico, del pensiero benjaminiano. Questo approccio a Benjamin ha finito per incontrare l’interesse che alcuni di noi nutrono anche per Gramsci. A colpire innanzitutto, dei due grandi pensatori, è l’elemento biografico: si tratta di due coetanei, il cui destino, tra il 1937 e il 1940, è piuttosto simile, entrambi vittime del nazi-fascismo, suicida in Spagna Benjamin mentre cerca di fuggire dai nazisti e ucciso in carcere Gramsci dal Fascismo.

- Details

- Hits: 1261

Con il cuore legato a Edipo

di Nicola Licciardello

Attualmente non passa giorno senza un richiamo all’operaismo italiano – in primis per la scomparsa del suo inventore Mario Tronti e il novantesimo compleanno di Toni Negri – e così la ripubblicazione del libro della figlia Anna, Con un piede impigliato nella storia (Derive&Approdi, già Feltrinelli 2009) – al cui transfert allude il titolo di questo articolo.

Attualmente non passa giorno senza un richiamo all’operaismo italiano – in primis per la scomparsa del suo inventore Mario Tronti e il novantesimo compleanno di Toni Negri – e così la ripubblicazione del libro della figlia Anna, Con un piede impigliato nella storia (Derive&Approdi, già Feltrinelli 2009) – al cui transfert allude il titolo di questo articolo.

Lo scrivo in qualche modo con un senso di liberazione da un tabù – il mio stesso rifiuto, a suo tempo, di credere nell’esito rivoluzionario delle lotte operaie 1968-69 – pur rimanendo a contatto di gomito coi compagni dell’Istituto di Scienze Politiche di Padova (1970-74). Collettivo che fu la mia prima ‘comunità’, in equilibrio per la presenza femminile di Mariarosa e Lisi. Il mio rapporto con Negri proveniva da Massimo Cacciari che me lo aveva presentato, così fui al primo dibattito di “Contropiano” (sul numero 1 il mio saggio Proletarizzazione e Utopia). Nell’Istituto, scrissi alcune voci dell’Enciclopedia Feltrinelli Fischer Stato e Politica (affidata a Negri), e intervenni al dibattito con ospiti quali Bruno Trentin, Gino Giugni o Giovanni Marongiu. Ma ben presto mi accorsi che l’Italia non era nella condizione “prerivoluzionaria” dichiarata dal Direttore. In seguito, ho visto come provvidenziale il mio (auto)licenziamento dall’Università nel ’74, sarei stato certo arrestato con tutti gli altri il famoso 7 Aprile ‘79. Da giornalista al “Mattino di Padova” poi, nel 2005 mi fu chiesto un contributo sul maȋtre à penser Negri, giudicato dal “Nouvel Observateur” fra i 25 maggiori pensatori mondiali assieme a Giorgio Agamben. Quella volta gli riconobbi la forza delle formule rivoluzionarie “dentro e contro” l’Impero, ma problematizzavo i suoi metodi, e ricordavo già con sollievo l’esser fuori dal quel baccanale dialettico, urlato e metallico, la cui forma sembrava imporre l’adesione.

- Details

- Hits: 2011

Ecologisti o iperconnessi?

di Anselm Jappe

Pubblichiamo questo stimolante contributo di Anselm Jappe, una riflessione su Internet, sulla iper-invasiva tecnologia cellulare e sul loro utilizzo da parte dei movimenti e comunque di coloro che vorrebbero opporsi al sistema. La digitalizzazione del mondo apre nuovi orizzonti e nuove possibilità, come recita anche il mantra neoliberale, oppure al contrario rappresenta solo l’ennesima stretta alle nostre catene, la tracciabilità permanente e il controllo ossessivo sulle nostre azioni e finanche sui nostri pensieri – senza considerare gli innumerevoli danni per l’ambiente? Questioni che non sono di lana caprina, e che meriterebbero un dibattito più approfondito rispetto a quello esistente. La provocazione di Jappe ci aiuta a fare qualche passo in questa direzione.

Pubblichiamo questo stimolante contributo di Anselm Jappe, una riflessione su Internet, sulla iper-invasiva tecnologia cellulare e sul loro utilizzo da parte dei movimenti e comunque di coloro che vorrebbero opporsi al sistema. La digitalizzazione del mondo apre nuovi orizzonti e nuove possibilità, come recita anche il mantra neoliberale, oppure al contrario rappresenta solo l’ennesima stretta alle nostre catene, la tracciabilità permanente e il controllo ossessivo sulle nostre azioni e finanche sui nostri pensieri – senza considerare gli innumerevoli danni per l’ambiente? Questioni che non sono di lana caprina, e che meriterebbero un dibattito più approfondito rispetto a quello esistente. La provocazione di Jappe ci aiuta a fare qualche passo in questa direzione.

Ps: originariamente questo articolo è stato scritto in francese (titolo originale: Ecologistes ou hyperconnectés?). Inizialmente proposto al sito Reporterre, che lo ha rifiutato con pretesti formali, uscirà a breve sulla rivista La Decroissance. La versione italiana, che qui presentiamo, è stata leggermente ritoccata d’accordo con l’autore.

* * * *

Ecologisti o iperconnessi?

Nei raduni ecologisti piccoli e grandi del mondo intero si può spesso assistere a questo strano rituale: quando si tratta di parlare di questioni organizzative, dove si possono anche trattare temi che richiedono discrezione, si è invitati a lasciare il proprio cellulare su un tavolo, a qualche metro di distanza dalla riunione. Dopodiché, i militanti si avvicinano gli uni agli altri il più possibile per scambiarsi informazioni quasi sottovoce. Si sa che gli smartphone possono funzionare in due direzioni e, all’insaputa dei loro proprietari, trasmettere informazioni verso orecchie indiscrete.

- Details

- Hits: 1137

Controffensiva ucraina: il pessimismo di Washington apre la strada al negoziato?

di Gianandrea Gaiani

Il dibattito sull’insuccesso (almeno per il momento) della controffensiva ucraina si fa sempre più acceso negli Stati Uniti, come Analisi Difesa ha evidenziato anche recentemente. Del resto, dopo due mesi e mezzo di sanguinose e inconcludenti offensive l’Ucraina sembra essere a corto di opzioni nel tentativo di riconquistare i territori controllati dalla Russia.

Il dibattito sull’insuccesso (almeno per il momento) della controffensiva ucraina si fa sempre più acceso negli Stati Uniti, come Analisi Difesa ha evidenziato anche recentemente. Del resto, dopo due mesi e mezzo di sanguinose e inconcludenti offensive l’Ucraina sembra essere a corto di opzioni nel tentativo di riconquistare i territori controllati dalla Russia.

Anzi, nel settore di Kupyansk e nella regione di Kharkiv sono i russi che da settimane macinano successi conquistando 33 centri abitati e circondando Sinkovka, roccaforte ucraina in cui la guarnigione di Kiev sarebbe ormai circondata. Non mancano i toni enfatici per l’avvicinarsi delle truppe di Mosca ai sobborghi di Kupyansk, specie sui canali Telegram militari russi che ricordando le violenze sui civili filo-russi compiute dagli uomini del Reggimento Azov nel settembre 2022, quando le forze di Mosca si ritirarono dalla città e dall’intera regione di Kharkiv in seguito all’offensiva ucraina.

Che la situazione sul campo di battaglia non sia delle migliori per gli ucraini lo dimostrano anche l’enfasi attribuita da Kiev alle rinnovate incursioni di droni in territorio russo e le rivendicazioni dettagliate da parte dei servizi d’intelligence ucraini degli attacchi più eclatanti condotti contro infrastrutture strategiche russe, come quello contro il Ponte di Crimea dell’ottobre 2022 (rivendicato nei giorni scorsi con diversi dettagli dal direttore dei servizi ucraini SBU, Vasyl Malyuk) o contro le navi e le basi navali russe nel Mar Nero.

- Details

- Hits: 1435

Il povero cristo è sbottato d’odio

di Michele Castaldo

Il famoso adagio dice che se il dito indica la luna il fesso guarda il dito. Mai fu più appropriato quel detto alle circostanze attuali, ovvero allo sbottamento di un generale dell’esercito ex Folgore che non le manda a dire, ma che prende carta e penna e diviene un fiume in piena contro quello che non gli garba. Il personaggio ne ha per tutti: per gli omosessuali, per le lesbiche, per i matrimoni gay, per la fecondazione assistita, per gli abortisti, per la doppia genitorialità, per gli immigrati, per gli ambientalisti, per i ladri d’appartamenti, per gli zingari che rubano sugli autobus, per gli occupanti “abusivi” di case e così via. Ha dimenticato i comunisti, forse perché li ritiene ormai estinti, bontà sua.

Il famoso adagio dice che se il dito indica la luna il fesso guarda il dito. Mai fu più appropriato quel detto alle circostanze attuali, ovvero allo sbottamento di un generale dell’esercito ex Folgore che non le manda a dire, ma che prende carta e penna e diviene un fiume in piena contro quello che non gli garba. Il personaggio ne ha per tutti: per gli omosessuali, per le lesbiche, per i matrimoni gay, per la fecondazione assistita, per gli abortisti, per la doppia genitorialità, per gli immigrati, per gli ambientalisti, per i ladri d’appartamenti, per gli zingari che rubano sugli autobus, per gli occupanti “abusivi” di case e così via. Ha dimenticato i comunisti, forse perché li ritiene ormai estinti, bontà sua.

Ovviamente è stato subito rimosso e ritenuto una variabile “impazzita” all’interno di una istituzione “sacra” come l’esercito, nel tentativo di salvare la faccia della Repubblica democratica fondata sul lavoro. A differenza dei tanti – volutamente – sempliciotti che sposano l’idea che un personaggio come Roberto Vannacci non possa in alcun modo rappresentare una parte considerevole del popolo italiano, chi scrive è meno ingenuo e – per così dire – più smaliziato e cerca di capire cosa muove dal sottofondo sociale che erutta dalla bocca del generale. Per un ragionamento molto semplice: o c’è una forza sotterranea che spinge verso l’alto in cerca di un cratere oppure il vulcano è spento. Come dire: è l’abc della fisica. Insomma «il troppo odio» che questo signore esprime non può essere il frutto di una sola persona e non a caso i fogliacci di destra lo cavalcano ben consapevoli che esprime un sottofondo reale presente nella società dopo 500 anni di dominio coloniale e imperialista.

- Details

- Hits: 1355

Le distrazioni di Nanni Moretti

di Marco Montanaro

Oggi Nanni Moretti compie 70 anni. A maggio scorso Aprile ne ha compiuti 25. Dalla sua uscita nel 1998 l’avrò rivisto una cinquantina di volte. Qualche giorno fa è stata la terza o quarta su Disney+, cosa che mi fa un effetto ancora un po’ strano (guardare un film di Nanni Moretti su Disney+).

Oggi Nanni Moretti compie 70 anni. A maggio scorso Aprile ne ha compiuti 25. Dalla sua uscita nel 1998 l’avrò rivisto una cinquantina di volte. Qualche giorno fa è stata la terza o quarta su Disney+, cosa che mi fa un effetto ancora un po’ strano (guardare un film di Nanni Moretti su Disney+).

“Nel 1994, un noto regista inizia a raccogliere spunti sulla scena politica italiana: dalla vittoria di Berlusconi e la sua caduta, alla vittoria politica della sinistra. Intanto nasce suo figlio, e continua a raccogliere spunti, ma un giorno decide di fare un giro in Vespa e gettare via tutto.”

Sono le poche righe con cui Aprile viene presentato sulla piattaforma. Una descrizione piuttosto normalizzante per un film che ha molto di straordinario, tanto più se ne consideriamo la breve durata (un’ora e diciotto minuti). Per Disney+, inoltre, Aprile è di genere “drammatico/commedia”, categorie che mi sembrano invece azzeccate, molto più di “documentario” (cosa che Aprile fa solo finta di essere).

Tuttavia, la cosa più strana è stata guardare Aprile dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il film si apre proprio con la vittoria del Cavaliere alle elezioni del 1994, con la celebre scena del TG4 di Emilio Fede e della canna. È una di quelle sequenze che hanno contribuito a una sorta di memificazione ante litteram di Nanni Moretti nel corso degli anni. Ad ogni modo, con la scomparsa di Berlusconi è venuta meno una delle ossessioni principali dell’immaginario morettiano. Il che inizia a farci percepire Aprile anche come documento storico, oltre che come puro oggetto filmico.

- Details

- Hits: 2307

Che cosa ho imparato da Mario Tronti

di Carlo Formenti

Questo non è un necrologio. Odio questo genere letterario perché, avendo a lungo lavorato nella redazione cultura di un grande quotidiano, lo associo a quelli che in gergo giornalistico si definiscono “coccodrilli”, vale dire gli articoli “precotti” che ogni redazione conserva nel proprio data base, in attesa di sfoderarli per celebrare la morte di questo o quel personaggio famoso. Sono scritti che raramente si sottraggono alla retorica, all’abuso di luoghi comuni e al mix di distacco e artificialità che caratterizza un testo costruito “a tavolino”, privo cioè delle emozioni suscitate dall’evento reale della morte. Quello che segue è invece il tributo che sento di dovere al pensiero di un autore che ha contribuito non poco a indirizzare il mio lavoro teorico recente. Un tributo che non ha pretese di “oggettività” accademica, nella misura in cui ricostruisce il pensiero di Tronti enucleandone gli aspetti che più si avvicinano al mio punto di vista sul mondo attuale, mentre trascura quelli che sento meno affini.

Questo non è un necrologio. Odio questo genere letterario perché, avendo a lungo lavorato nella redazione cultura di un grande quotidiano, lo associo a quelli che in gergo giornalistico si definiscono “coccodrilli”, vale dire gli articoli “precotti” che ogni redazione conserva nel proprio data base, in attesa di sfoderarli per celebrare la morte di questo o quel personaggio famoso. Sono scritti che raramente si sottraggono alla retorica, all’abuso di luoghi comuni e al mix di distacco e artificialità che caratterizza un testo costruito “a tavolino”, privo cioè delle emozioni suscitate dall’evento reale della morte. Quello che segue è invece il tributo che sento di dovere al pensiero di un autore che ha contribuito non poco a indirizzare il mio lavoro teorico recente. Un tributo che non ha pretese di “oggettività” accademica, nella misura in cui ricostruisce il pensiero di Tronti enucleandone gli aspetti che più si avvicinano al mio punto di vista sul mondo attuale, mentre trascura quelli che sento meno affini.

1. Operai e capitale. Ovvero la difficoltà di sbarazzarsi di una eredità ingombrante

La biografia teorica e politica di Tronti è caratterizzata da un paradosso: benché l’avesse “rinnegata” non molti anni dopo averla scritta, Operai e capitale (1) è rimasta la sua opera di gran lunga più conosciuta, e ha continuato a esercitare una profonda influenza anche dopo che l’autore ne aveva preso le distanze, segnando il punto di vista che intere generazioni di militanti hanno avuto, e hanno tuttora, in merito alle chance di superare il modo di produzione capitalistico.

- Details

- Hits: 1242

Il putsch in Niger dal punto di vista geoeconomico

di Fabrizio Russo

In questo agosto relativamente temperato, dove la tradizione delle discussioni da spiaggia non si è però persa sui nostri litorali balneabili, è carino vedere come tutti si affanno a spendere simpatiche teorie di predominio territoriale tra superpotenze intorno alla vicenda del colpo di stato in Niger. Non che gli addetti ai lavori si affannino meno, talvolta non considerando che se la Nigeria non si muove – da un punto di vista militare – non c’è ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, filostatunitense) che tenga! Il punto è che pochissimi mettono in luce il vero punto chiave della questione: la lotta geopolitica è innanzitutto geoeconomica e, quindi, è da lì che bisogna partire per formulare qualsiasi discorso ben fondato (lo stesso Limes tocca l’argomento solo “di striscio (ahimè!)”).

In questo agosto relativamente temperato, dove la tradizione delle discussioni da spiaggia non si è però persa sui nostri litorali balneabili, è carino vedere come tutti si affanno a spendere simpatiche teorie di predominio territoriale tra superpotenze intorno alla vicenda del colpo di stato in Niger. Non che gli addetti ai lavori si affannino meno, talvolta non considerando che se la Nigeria non si muove – da un punto di vista militare – non c’è ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, filostatunitense) che tenga! Il punto è che pochissimi mettono in luce il vero punto chiave della questione: la lotta geopolitica è innanzitutto geoeconomica e, quindi, è da lì che bisogna partire per formulare qualsiasi discorso ben fondato (lo stesso Limes tocca l’argomento solo “di striscio (ahimè!)”).

Riassumiamo però, innanzitutto, brevemente i fatti. Il 26 luglio, il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, è stato estromesso dalla sua guardia presidenziale, e il comandante della guardia (e leader del golpe), il generale Abdourahmane Tchiani, è stato nominato presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria. Si tratta del settimo colpo di stato nella regione dal 2020, escluso un precedente tentativo in Niger nel 2021, represso dalla stessa guardia presidenziale.

Il putsch è stato condannato da Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Nazioni Unite, Unione Europea, Unione Africana, numerosi governi africani e, appunto, ECOWAS. La scadenza, posta dall’ECOWAS per reintegrare il presidente Bazoum, è stata ignorata dai generali e i nuovi leader del Niger hanno chiuso lo spazio aereo del paese, accusando le potenze straniere di prepararsi ad attaccare.

- Details

- Hits: 1538

La NATO tra autismo e disimpegno

di Enrico Tomaselli

Di fronte all’ormai evidente impossibilità di recuperare anche solo in parte i territori persi dall’Ucraina, la NATO cerca disperatamente una via d’uscita che non la demolisca politicamente. Ma, intrappolata nella propria propaganda, sembra preda di una sorta di autismo che le impedisce di vedere/accettare la realtà strategica – sia quella del conflitto, sia quella dell’emergente multipolarismo. La conseguenza è una pericolosa impasse, che trascinerà la guerra almeno sino al prossimo anno.

Di fronte all’ormai evidente impossibilità di recuperare anche solo in parte i territori persi dall’Ucraina, la NATO cerca disperatamente una via d’uscita che non la demolisca politicamente. Ma, intrappolata nella propria propaganda, sembra preda di una sorta di autismo che le impedisce di vedere/accettare la realtà strategica – sia quella del conflitto, sia quella dell’emergente multipolarismo. La conseguenza è una pericolosa impasse, che trascinerà la guerra almeno sino al prossimo anno.

* * * *

La trappola dello storytelling

Quando – dopo otto anni di guerra civile – il conflitto ucraino è finalmente divampato in guerra aperta con la Russia, l’obiettivo statunitense era quello di schiacciare Mosca attraverso una guerra ibrida, la cui durata si stimava in meno di un anno. E, ovviamente, parte di questa guerra era una mobilitazione senza precedenti dell’apparato propagandistico e mediatico anglo-americano. Tenendo presente che il sistema dei media, praticamente a livello globale, ma certamente nei paesi occidentali, è totalmente in mano ad un ristretto numero di produttori/distributori di notizie (tutti di paesi NATO), e che questi sono a loro volta controllati – in modo diretto o indiretto – dalle agenzie di intelligence britanniche e statunitensi, è facile comprendere come ciò fosse logico oltre che necessario.

Ovviamente, anche la guerra mediatica è stata concepita e messa in atto sulla base del disegno complessivo, che come detto aveva un orizzonte temporale relativamente breve. La funzione della propaganda era relativamente semplice: non soltanto fornire un senso al conflitto, ma costruire una narrazione fondata su due pilastri: la demonizzazione del nemico e la certezza della vittoria.

- Details

- Hits: 1850

Il corpo non è mio, e me lo gestisco io

di Paolo Bartolini

Sicuramente un pensiero della differenza è ancora necessario, forse mai come prima, data la tendenza del sistema tecno-capitalista a diluire ogni singolarità dentro il brodo indifferente del puro funzionamento (monetizzabile). Recentemente una bellissima intervista di Paola Tavella alla filosofa Adriana Cavarero, uscita per Il Foglio, ha suscitato il mio desiderio di aggiungere qualche nota che possa arricchire il dibattito intorno alla teoria gender. Quest’ultimo, quando non serve come diversivo per distogliere la nostra attenzione dai problemi ecosociali prodotti da un modello di sviluppo ipertrofico e criminale, testimonia nel presente un’urgenza diffusa che riguarda i percorsi individuativi di ciascuna/o. Parliamo di corpi in lotta, di corpi che amano, di soggettività attraversate da un senso drammatico (o talora più pacificato) di distanza tra ciò che si prova e il nostro “corpo ricevuto”. Ricevuto da chi ci ha messo al mondo e, simbolicamente, dall’intera specie che nelle sue occasioni individuali si figura, ripetendosi e variandosi nel corso dell’evoluzione.

Sicuramente un pensiero della differenza è ancora necessario, forse mai come prima, data la tendenza del sistema tecno-capitalista a diluire ogni singolarità dentro il brodo indifferente del puro funzionamento (monetizzabile). Recentemente una bellissima intervista di Paola Tavella alla filosofa Adriana Cavarero, uscita per Il Foglio, ha suscitato il mio desiderio di aggiungere qualche nota che possa arricchire il dibattito intorno alla teoria gender. Quest’ultimo, quando non serve come diversivo per distogliere la nostra attenzione dai problemi ecosociali prodotti da un modello di sviluppo ipertrofico e criminale, testimonia nel presente un’urgenza diffusa che riguarda i percorsi individuativi di ciascuna/o. Parliamo di corpi in lotta, di corpi che amano, di soggettività attraversate da un senso drammatico (o talora più pacificato) di distanza tra ciò che si prova e il nostro “corpo ricevuto”. Ricevuto da chi ci ha messo al mondo e, simbolicamente, dall’intera specie che nelle sue occasioni individuali si figura, ripetendosi e variandosi nel corso dell’evoluzione.

La riproduzione sessuale pone innegabilmente la questione di sessi complementari che, nel necessitare l’uno dell’altra per generare una vita simile a sé ma non identica (Aristotele), uniscono le loro differenze per produrre quel Terzo che è il figlio o la figlia. Da questo non segue, per gli esseri umani, alcuna prescrizione “naturale” su cosa significhi essere donne e uomini, né un dogmatico divieto alle innumerevoli (ma non infinite) combinazioni amorose. L’identità di genere e l’orientamento sessuale vivono di quella enorme plasticità che caratterizza homo sapiens.

- Details

- Hits: 1605

Egemonia e rivoluzione

di Nico Maccentelli

Introduzione

Introduzione

Questo intervento non vuole dare certo un quadro esaustivo dell’attuale fase politica italiana e internazionale, ma articolare alcuni aspetti politici, che sino a oggi non mi risulta siano stati sviscerati con compiuta contezza.

L’eredità analitica della Terza Internazionale, ci diceva che i processi rivoluzionari hanno delle proprie peculiarità in base alle composizioni sociali e ai rapporti tra classi sociali tra loro, seguendo uno schema interno alle diverse formazioni economico-sociali: rivoluzioni democratico-borghesi nei paesi in via sviluppo (o sottosviluppati) con diverse gradazioni in base al livello raggiunto dalle forze produttive e alla crescita dei mezzi di produzione del capitale nella formazione delle classi operaie, fino alle rivoluzioni proletarie socialiste a guida proletaria nei paesi a capitalismo avanzato. Ora nel sistema mondo, per essendoci ancora le diverse gradazioni di sviluppo e la diversità delle composizioni sociali, non si può non aver capito come la questione nazionale sia in realtà questione dirimente anche nelle società complesse, di fronte a un dominio imperialista fortemente gerarchizzato che ridisegna le colonie e neocolonie anche dentro la catena dei paesi imperialisti stessi.

Le lotte per l’emancipazione di settori sociali e di classe, per la liberazione della donna, per l’indipendenza nazionale, sono tutte parti di un mosaico che definisce nella sua generalità la lotta di classe nel sistema capitalista. Dentro questo sistema vigente vi sono forme di egemonia e di oppressione differenziate che vanno a comporre un mosaico assai frammentato. Le lotte non seguono un percorso e non hanno un posizionamento definito, ma sono frammentate e spesso anche in conflitto tra loro.

- Details

- Hits: 1263

La pausa della storia

di Vittorio Ray

Recensione de «La fine della fine della storia. Lo strano ritorno della politica nel XXI secolo»

Come anticipato, a Settembre Machina intraprenderà un lavoro sugli anni Novanta, a lungo considerati l’epoca della fine della storia e delle ideologie. Forse, però, sarebbe più corretto interpretarli come gli anni dell’affermazione dell’ideologia del progresso liberal-democratico nella variante neoliberale. Possiamo dire che quell’epoca è terminata e che più che alla fine della storia abbiamo assistito ad una sua pausa? Vittorio Ray ragiona attorno a questo tema recensendo La fine della fine della storia. Lo strano ritorno della politica nel XXI secolo (Tlon,2022) di Alex Hochuli, George Hoare e Philip Cunliffe.

Come anticipato, a Settembre Machina intraprenderà un lavoro sugli anni Novanta, a lungo considerati l’epoca della fine della storia e delle ideologie. Forse, però, sarebbe più corretto interpretarli come gli anni dell’affermazione dell’ideologia del progresso liberal-democratico nella variante neoliberale. Possiamo dire che quell’epoca è terminata e che più che alla fine della storia abbiamo assistito ad una sua pausa? Vittorio Ray ragiona attorno a questo tema recensendo La fine della fine della storia. Lo strano ritorno della politica nel XXI secolo (Tlon,2022) di Alex Hochuli, George Hoare e Philip Cunliffe.

* * * *

Nel 2021, in piena pandemia, esce La fine della fine della storia. lo strano ritorno della politica nel XXI secolo (tradotto in Italia da Tlon nel 2022), un testo che nel linguaggio internettiano contemporaneo potremmo chiamare «basato di sinistra» o alt-left: da una prospettiva più o meno dichiaratamente militante i tre autori, uno brasiliano (Alex Hochuli) e due inglesi (George Hoare e Philip Cunliffe), cercano di inquadrare la crisi trentennale della sinistra fino all’ultima delusione della sinistra populista (2020 circa), non prima di aver lungamente indugiato sulla disfatta della sinistra liberale nelle campali battaglie di Trump e Brexit. Parla di fenomeni abbastanza recenti, di cui tuttavia si è discusso già molto, magari in modo frammentato, soprattutto su internet. Il libro ha il merito di raccogliere e organizzare quelle riflessioni in un sistema coerente, il cui raggio d’analisi è nientemeno che un’intera epoca – la nostra. Ma che cosa è un’epoca? Un'epoca è un periodo di tempo relativamente lungo, caratterizzato da tratti distintivi e rilevanti nello sviluppo della storia, della cultura, della scienza, dell'arte o di altri aspetti della società umana. Un’epoca è di solito più lunga di una singola generazione e può durare da decenni a secoli, se non addirittura più a lungo.

- Details

- Hits: 1374

Ucraina: i tre niet USA alla fine della guerra

di Piccole Note

Articolo storico quello di Ted Snider pubblicato su The American Conservative del 16 agosto. Ne pubblichiamo ampi stralci

“Il 25 febbraio, il giorno dopo l’inizio dell’invasione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ebbe a dichiarare di essere pronto ad abbandonare l’idea di far aderire l’Ucraina alla NATO”.

“Il 25 febbraio, il giorno dopo l’inizio dell’invasione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ebbe a dichiarare di essere pronto ad abbandonare l’idea di far aderire l’Ucraina alla NATO”.

Primo tentativo di pace: il primo, Zelensky

Così Zelensky: “Non abbiamo paura di parlare con la Russia. Non abbiamo paura di parlare delle garanzie di sicurezza per il nostro stato. Non abbiamo paura di parlare della possibilità di uno stato neutrale. Non siamo nella NATO adesso… Dobbiamo parlare della fine dell’invasione. Dobbiamo parlare di un cessate il fuoco”.

Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, aveva confermato: “l’Ucraina vuole la pace ed è pronta per un negoziato con la Russia, anche sullo status neutrale in rapporto alla NATO”. Interpellato dalla alla Reuters il 25 febbraio aveva detto: “Se i colloqui sono possibili, si devono fare. Se a Mosca dicono di voler negoziare, anche sullo status neutrale, non abbiamo timore di farlo. Possiamo parlare anche di questo”.

“[…] Il 27 febbraio, a soli tre giorni dall’inizio della guerra, Russia e Ucraina hanno così annunciato che avrebbero tenuto dei colloqui in Bielorussia. La delegazione ucraina vi giungeva con la volontà di negoziare la neutralità. Infatti, Zelensky aveva dichiarato: ‘Abbiamo concordato che la delegazione ucraina s’incontrerà con quella russa senza precondizioni‘”.

- Details

- Hits: 1213

"Nell'antidogmatismo di Tronti c'è qualcosa di vitale per il marxismo contemporaneo"

Juan Dal Maso intervista Jamila Mascat

In questa intervista con Juan Dal Maso, Jamila discute le principali idee ed esperienze di Mario Tronti, così come l’importanza di un recupero critico della sua opera per la sinistra di oggi

Mario Tronti è una figura chiave del pensiero politico di sinistra in Italia nella seconda metà del XX secolo. Come possono essere periodizzate la sua opera e la sua carriera?

Mario Tronti è una figura chiave del pensiero politico di sinistra in Italia nella seconda metà del XX secolo. Come possono essere periodizzate la sua opera e la sua carriera?

Il lungo corso della traiettoria di Mario Tronti si snoda attraverso i tortuosi tornanti della seconda metà del Novecento. Toni Negri ha parlato recentemente dell’enigma Tronti, per sottolineare quella che a suo avviso è “la discontinuità profonda fra il Tronti di Operai e capitale e quello dell’autonomia del politico”1. In realtà, nonostante i cambiamenti di rotta puntualmente intrapresi nello sforzo di riconfigurare nella congiuntura l’orientamento della sua bussola politica, il percorso di Tronti presenta forti elementi di continuità. Uno per tutti, il primato dell’organizzazione, che è un nodo essenziale della sua esperienza politica nonché della sua riflessione teorica. Non mancano però i salti, cari a Lenin lettore della Logica di Hegel, che in Operai e capitale già definiscono la linea di condotta del metodo di Tronti.

Nel 1951 Tronti si iscrive alla Federazione giovanile comunista e nel 1954 al PCI, a cui resterà iscritto fino allo scioglimento del partito nel 1991. Nel 1956, però, prende posizione con altri giovani militanti e intellettuali a favore degli insorti in Ungheria. La vicenda ungherese segna sicuramente un punto di svolta e scombussola l’adesione ortodossa di Tronti al PCI, rivelando manifestamente ai suoi occhi e a quelli di una generazione le storture dello stalinismo di Togliatti. Parallelamente, sul versante della critica teorica, matura l’avversione di Tronti, influenzato dalla scuola di Galvano Della Volpe, nei confronti del marxismo gramsciano egemone in Italia in quanto filosofia ufficiale del partito.

- Details

- Hits: 2898

Il conflitto ucraino nell’ermeneutica divergente di Nato-Usa e Federazione Russa

di Alberto Bradanini

Jacques Baud, ex membro dell’intelligence strategica svizzera, con un passato nella Nato quale specialista per i Paesi dell’Est Europa e i programmi nucleari (2014-2017), nel suo ultimo libro (Ukraine entre guerre et paix, Max Milo Ed., 2023) rilegge con lente critica la vicenda ucraina attraverso l’analisi delle ragioni sostanziali, insieme agli aspetti di legalità e legittimità internazionali.

Jacques Baud, ex membro dell’intelligence strategica svizzera, con un passato nella Nato quale specialista per i Paesi dell’Est Europa e i programmi nucleari (2014-2017), nel suo ultimo libro (Ukraine entre guerre et paix, Max Milo Ed., 2023) rilegge con lente critica la vicenda ucraina attraverso l’analisi delle ragioni sostanziali, insieme agli aspetti di legalità e legittimità internazionali.

In un tempo di filosofica malinconia, le devastazioni intellettuali della macchina della Menzogna vengono digerite da un pubblico frastornato da un impaurito analfabetismo anche quando contraddicono la logica euclidea.

Sfidando una criminalizzazione del dissenso quale fenomeno inedito nelle società occidentali del secondo dopoguerra, Jacques Baud propone con coraggio una diversa esegesi degli accadimenti. E se questa potrà apparire provocatoria, la sua acquisizione ha il pregio di scuotere il torpore di chi, consapevole del Grande Inganno, tende tuttavia a impigrire, volgendo lo sguardo altrove.

La narrativa occidentale alimenta il convincimento – afferma J. Baud – che la guerra in Ucraina sia stata pianificata da V. Putin con il fine di riposizionare la Russia sul quadrante un tempo occupato dall’Unione Sovietica, alla riconquista del suo perduto status imperiale. Essa è tuttavia fallace, poiché dall’implosione dell’Urss[1] (1991) non si registra alcun atto o dichiarazione a suffragio di ciò, nulla! Numerosi osservatori occidentali e larga parte della pubblica opinione (le cui convinzioni sono occultate) reputano invece che la radice della guerra abbia natura strategica e vada collocata nell’intento premeditato di Nato-Usa di accerchiare la Russia, indebolirla e se possibile frantumarla, per saccheggiarne le risorse (gas, petrolio, prodotti agricoli e minerali) e riservare poi analogo trattamento alla Cina, la nazione più insidiosa per l’egemonismo Usa nel mondo.

- Details

- Hits: 1359

Il Piano B degli Stati Uniti

di Observer R

Il termine “Piano A” è comunemente usato per indicare la strategia attuale; il termine “Piano B” definisce invece una strategia di riserva o alternativa nel caso in cui il Piano A non dovesse funzionare.

Il termine “Piano A” è comunemente usato per indicare la strategia attuale; il termine “Piano B” definisce invece una strategia di riserva o alternativa nel caso in cui il Piano A non dovesse funzionare.

Piano A

Sin dai tempi dalla Guerra ispano-americana, il Piano A degli Stati Uniti (USA) è sempre stato una qualche forma di imperialismo. All’epoca (1898), negli Stati Uniti esisteva una Lega Anti-imperialista, ma non riscuoteva molto successo. Per molti anni, essere imperialisti era stato politicamente corretto, ma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia l’imperialismo che le colonie erano passati di moda. Alla fine, come termine sostitutivo, gli scienziati politici e gli articolisti delle riviste di relazioni internazionali avevano iniziato ad usare la parola “egemonia”. I riferimenti più generali al Piano A degli Stati Uniti utilizzavano i termini “democrazia liberale” e “ordine internazionale basato sulle regole”. I critici hanno spesso usato il termine “impero americano” per infastidire l’establishment. Negli ultimi anni, uno degli obiettivi del Piano A statunitense era stato il cambio di regime in Russia, per creare un governo simile a quello di Eltsin.

La guerra in Ucraina, come parte del Piano A degli Stati Uniti, ha avuto un lungo periodo di gestazione, con una “rivoluzione arancione” nel 2004 e un’alternanza di cambi di regime tra chi propendeva per gli Stati Uniti e chi per la Russia. Prima del 2014, il governo ucraino aveva optato per un pacchetto economico più vantaggioso da parte dell’Est (Cina e Russia) rispetto all’offerta dell’Ovest (Stati Uniti e Unione Europea).

- Details

- Hits: 2391

Gli ucraini non sfondano: in Occidente inizia lo scaricabarile?

di Gianandrea Gaiani

Sui fronti di Zaporizhia e Donetsk in oltre due mesi di controffensiva gli ucraini vantano di aver liberato un’area di 360 chilometri quadrati, meno dell’estensione del comune di Ferrara (402 kmq) e una superficie pari allo 0,02% del territorio ucraino controllato dai russi (nella mappa qui sotto in blu le aree conquistate dagli ucraini in due mesi di attacchi sul Fronte di Zaporoizhia).

Sui fronti di Zaporizhia e Donetsk in oltre due mesi di controffensiva gli ucraini vantano di aver liberato un’area di 360 chilometri quadrati, meno dell’estensione del comune di Ferrara (402 kmq) e una superficie pari allo 0,02% del territorio ucraino controllato dai russi (nella mappa qui sotto in blu le aree conquistate dagli ucraini in due mesi di attacchi sul Fronte di Zaporoizhia).

Successi territoriali a dir poco limitati a qualche villaggio raso al suolo nella “terra di nessuno” dove peraltro i russi hanno riguadagnato posizioni contrattaccando negli ultimi giorni. Piccoli successi inficiati soprattutto dall’avanzata delle truppe di Mosca tra le regioni di Luhansk e Kharkiv, specie nel settore di Kupyansk dove le truppe di Mosca sarebbero a meno di 7 chilometri dalla città e avrebbero ammassato ampie riserve, forse per lanciare una più ampia offensiva.

Pesanti le perdite subite da Kiev. Secondo i russi i caduti tra il 4 giugno e ine luglio sarebbero tra 36mila e 42 mila a seconda delle stime oltre a 1.700 mezzi corazzati e blindati e 350 pezzi d’artiglieria distrutti, danneggiati o finiti in mani russe. La distruzione di molti mezzi non ha scoraggiato i comandi ucraini che continuano a rinnovare gli assalti sui fronti di Zaporizhia e Donetsk affidandoli soprattutto alla fanteria con conseguenze sulle perdite ben evidenziate da molti canali Telegram militari sia russi che ucraini.

La controffensiva a lungo preannunciata e poi scatenata il 4 giugno aveva l’obiettivo (più politico che militare) di strappare a ogni costo quanto più territorio ucraino alle truppe russe per continuare a ottenere il supporto militare e finanziario dell’Occidente: impossibile infatti ritenere che l’obiettivo di riconquistare tutti i territori perduti (inclusa persino la Crimea) fosse alla portata delle forze di Kiev.

- Details

- Hits: 2276

La sconcertante parabola dell’operaismo italiano

di Maria Turchetto

L'articolo Dall’operaio massa all’imprenditorialità comune: la sconcertante parabola dell’operaismo italiano, tratto da Intermarx, rappresenta una versione ampliata della voce “operaismo” destinata al Dictionnaire Marx contemporain, a cura di J. Bidet e E. Kouvélakis, PUF, Paris, 2OO1

Non è difficile, almeno in Italia, trovare un accordo linguistico sul termine “operaismo”. Non ci sono dubbi sulle principali riviste intorno a cui si è formato questo filone di pensiero negli anni ’60 e ’70 (Quaderni Rossi, Classe Operaia, Potere Operaio), né sugli autori che ne sono i principali esponenti (Raniero Panzieri, Mario Tronti e Antonio Negri hanno senz’altro una posizione di spicco sui molti altri che hanno dato contributi anche molto importanti [1]). Soprattutto, è impossibile non riconoscere un “operaista”, se ne incontri uno: a quasi quarant’anni dalla sua nascita (che ritengo sia lecito far coincidere con la pubblicazione del primo numero di Quaderni Rossi, nel giugno del 1961), l'”operaismo” si è sedimentato in “mentalità”, atteggiamento, lessico.

Non è difficile, almeno in Italia, trovare un accordo linguistico sul termine “operaismo”. Non ci sono dubbi sulle principali riviste intorno a cui si è formato questo filone di pensiero negli anni ’60 e ’70 (Quaderni Rossi, Classe Operaia, Potere Operaio), né sugli autori che ne sono i principali esponenti (Raniero Panzieri, Mario Tronti e Antonio Negri hanno senz’altro una posizione di spicco sui molti altri che hanno dato contributi anche molto importanti [1]). Soprattutto, è impossibile non riconoscere un “operaista”, se ne incontri uno: a quasi quarant’anni dalla sua nascita (che ritengo sia lecito far coincidere con la pubblicazione del primo numero di Quaderni Rossi, nel giugno del 1961), l'”operaismo” si è sedimentato in “mentalità”, atteggiamento, lessico.

In effetti, nonostante sviluppi, correzioni, svolte e varianti abbiano ormai prodotto al suo interno una varietà di posizioni, l'”operaismo” ha mantenuto, se non un’autentica coerenza teorica, almeno una marcata fisionomia. Alcuni assunti di fondo, diventati nel tempo veri atteggiamenti mentali, l’uso di certi passi di Marx (l’arcinoto frammento sulle macchine dei Grundrisse [2], citazione ormai rituale), alcune “parole chiave” (general intellect, composizione di classe, autonomia) funzionano ancora oggi come un forte dispositivo di riconoscimento. Dispositivo forse più linguistico che teorico, più evocativo che realmente propositivo, e che tuttavia serve da riferimento a vari spezzoni di quello che è stato il “movimento” (altra parola chiave) degli anni ’70.

Di fatto, oggi l'”operaismo” italiano è soprattutto questo riferimento impoverito, questa raccolta di parole che tiene il posto di una teoria e che regala unità e identità apparenti a posizioni confuse, ostaggio di volta in volta delle mode culturali o delle nostalgie.

- Details

- Hits: 3508

Collasso

di Enrico Tomaselli

L’Ucraina si rifiuta di accettare l’impossibilità di vincere. La NATO è intrappolata nel suo investimento politico e propagandistico in questa guerra e la Russia non ha fretta di porre fine al conflitto. A questo punto, forse la via d’uscita più rapida (e soprattutto sicura) sarebbe un crollo improvviso dell’esercito ucraino. Ipotesi per nulla infondata.

L’Ucraina si rifiuta di accettare l’impossibilità di vincere. La NATO è intrappolata nel suo investimento politico e propagandistico in questa guerra e la Russia non ha fretta di porre fine al conflitto. A questo punto, forse la via d’uscita più rapida (e soprattutto sicura) sarebbe un crollo improvviso dell’esercito ucraino. Ipotesi per nulla infondata.

* * * *

Già lo scorso anno mi chiedevo quanto ancora avrebbe resistito l’esercito ucraino prima di collassare. Ritenevo infatti che l’impatto delle forze russe – sia materiale che psicologico – unito alla consapevolezza dell’impossibilità della vittoria, avrebbe finito col determinare una rottura del fragile equilibrio che sempre tiene in piedi un esercito.

Nell’antichità, a porre fine alle guerre era quasi sempre una battaglia decisiva; ed a decidere quella battaglia era a sua volta, quasi sempre, il momento in cui uno dei due eserciti riusciva a spezzare lo schieramento nemico, producendo dapprima lo sfondamento delle linee nemiche, poi la fuga disordinata delle schiere avverse – o, nel migliore dei casi, la loro ritirata. Battaglie e guerre, quindi, erano assai spesso decise nel momento in cui si determinava un collasso in uno dei due schieramenti.

Ovviamente, oggi questo tipo di determinazione è pressoché ormai scomparso. Le guerre non si vincono solo sul campo di battaglia. Ma, se l’esercito collassa, qualsiasi altro elemento cessa di avere valore, e ne consegue la sconfitta.

Page 107 of 612