Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 25885

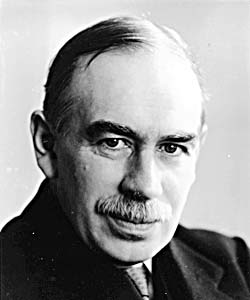

Nel lungo periodo vince ancora Keynes

di Anna Carabelli e Mario Cedrini

Le ragioni inascoltate del Keynes internazionalista, dietro l'attuale fallimento del sistema di "Bretton Woods 2". La chance dell'Europa: un federalismo per condividere

Se anche fossimo schiavi di qualche economista defunto, per usare una nota espressione della General Theory, non si tratterebbe certamente di Keynes. Ma contrariamente a quello che si potrebbe pensare, ai tempi della crisi europea e delle politiche nazionali di austerity, è soprattutto del Keynes economista e diplomatico internazionale che non siamo schiavi. Per accorgersene, è sufficiente guardare all’attuale, martoriato, sistema di Bretton Woods 2 come se fosse ciò che in realtà è, e cioè il punto d’arrivo di una storia, quella del non-sistema internazionale nato sulle ceneri dell’originario regime di Bretton Woods. Si è finito col dare per scontata la “normalità” del non-sistema (caratterizzato, come scrisse Williamson nel 1983i, dall’assenza di regole condivise sulla gestione di politiche degli stati membri che comportino ripercussioni significative all’esterno dei confini nazionali), e col fingere che quello nato nella prima metà degli anni Settanta non sia un vero e proprio sistema, sia pur innaturale e perverso. Come se la storia del paradigma del Washington Consensus non sia in realtà quella di un disastroso tentativo di ordine – imposto in particolare e inizialmente ai paesi in via di sviluppo ed emergenti – interamente impostato sulla disciplina (di mercato e degli interessi dei creditori occidentali) e sulla repressione del policy space, un ordine forte e strumentale, funzionale alla realizzazione dell’integrationist agenda portata avanti dalle istituzioni finanziarie di cooperazione sovranazionaleii.

Se anche fossimo schiavi di qualche economista defunto, per usare una nota espressione della General Theory, non si tratterebbe certamente di Keynes. Ma contrariamente a quello che si potrebbe pensare, ai tempi della crisi europea e delle politiche nazionali di austerity, è soprattutto del Keynes economista e diplomatico internazionale che non siamo schiavi. Per accorgersene, è sufficiente guardare all’attuale, martoriato, sistema di Bretton Woods 2 come se fosse ciò che in realtà è, e cioè il punto d’arrivo di una storia, quella del non-sistema internazionale nato sulle ceneri dell’originario regime di Bretton Woods. Si è finito col dare per scontata la “normalità” del non-sistema (caratterizzato, come scrisse Williamson nel 1983i, dall’assenza di regole condivise sulla gestione di politiche degli stati membri che comportino ripercussioni significative all’esterno dei confini nazionali), e col fingere che quello nato nella prima metà degli anni Settanta non sia un vero e proprio sistema, sia pur innaturale e perverso. Come se la storia del paradigma del Washington Consensus non sia in realtà quella di un disastroso tentativo di ordine – imposto in particolare e inizialmente ai paesi in via di sviluppo ed emergenti – interamente impostato sulla disciplina (di mercato e degli interessi dei creditori occidentali) e sulla repressione del policy space, un ordine forte e strumentale, funzionale alla realizzazione dell’integrationist agenda portata avanti dalle istituzioni finanziarie di cooperazione sovranazionaleii.

Un ordine che a Keynes non sarebbe piaciuto, per usare un eufemismo. Perché l’intera carriera del Keynes internazionalistico, da Indian Currency and Finance (1913) ai piani per Bretton Woods, è da leggersi come la ricerca di un compromesso sostenibile tra le esigenze disciplinari del sistema e quelle autonomistiche degli stati membri (un vero e proprio “dilemma”, come Keynes lo definì nel Treatise on Money del 1930)iii.

Se fino al Treatise on Money Keynes si era principalmente dedicato al punto di vista del sistema, dai primi anni Trenta in poi sarà l’autonomia di policy nazionale (la “twice-blessed policy” della General Theoryiv, ovvero l’autonomia nazionale nella definizione del tasso d’interesse e del foreign lending) a ispirare i suoi piani di riforma.

- Details

- Hits: 23313

La crisi, Keynes, la decrescita

Giorgio Lunghini

Proibire la guerra e ogni strumento bellico, cambiare radicalmente stile di vita, evitare sprechi energetici, rinunciare a mode e prodotti inutili. Siamo pronti a diventare keynesiani?

Sul manifesto sono frequenti scritti che a fronte della crisi evocano la questione dell'ambiente e dei beni comuni, che come via di uscita invocano la teoria della decrescita, e per i quali Keynes non basta più. Hanno ragione tutti, salvo che su un punto: Keynes non è mai servito, se non come alibi abusivo per forme di keynesismo bastardo o criminale, forse perché il capitalismo non vuole essere migliorato, e per ragioni che aveva ben chiare Kalecki: «Ogni allargamento dell'ambito dell'attività economica dello Stato è visto con sospetto dai capitalisti; ma l'accrescimento dell'occupazione tramite le spese statali ha un aspetto particolare che rende la loro opposizione particolarmente intensa. Nel sistema del laissez faire il livello dell'occupazione dipende in larga misura dalla così detta atmosfera di fiducia. Quando questa si deteriora, gli investimenti si riducono, cosa che porta a un declino della produzione e dell'occupazione (direttamente, o indirettamente, tramite l'effetto di una riduzione dei redditi sul consumo e sugli investimenti). Questo assicura ai capitalisti un controllo automatico sulla politica governativa. Il governo deve evitare tutto quello che può turbare l' "atmosfera di fiducia", in quanto ciò può produrre una crisi economica. Ma una volta che il governo abbia imparato ad accrescere artificialmente l'occupazione tramite le proprie spese, allora tale "apparato di controllo" perde la sua efficacia. Anche per questo il deficit del bilancio, necessario per condurre l'intervento statale, deve venir considerato come pericoloso. La funzione sociale della dottrina della "finanza sana" si fonda sulla dipendenza del livello dell'occupazione dalla "atmosfera di fiducia"».

Sul manifesto sono frequenti scritti che a fronte della crisi evocano la questione dell'ambiente e dei beni comuni, che come via di uscita invocano la teoria della decrescita, e per i quali Keynes non basta più. Hanno ragione tutti, salvo che su un punto: Keynes non è mai servito, se non come alibi abusivo per forme di keynesismo bastardo o criminale, forse perché il capitalismo non vuole essere migliorato, e per ragioni che aveva ben chiare Kalecki: «Ogni allargamento dell'ambito dell'attività economica dello Stato è visto con sospetto dai capitalisti; ma l'accrescimento dell'occupazione tramite le spese statali ha un aspetto particolare che rende la loro opposizione particolarmente intensa. Nel sistema del laissez faire il livello dell'occupazione dipende in larga misura dalla così detta atmosfera di fiducia. Quando questa si deteriora, gli investimenti si riducono, cosa che porta a un declino della produzione e dell'occupazione (direttamente, o indirettamente, tramite l'effetto di una riduzione dei redditi sul consumo e sugli investimenti). Questo assicura ai capitalisti un controllo automatico sulla politica governativa. Il governo deve evitare tutto quello che può turbare l' "atmosfera di fiducia", in quanto ciò può produrre una crisi economica. Ma una volta che il governo abbia imparato ad accrescere artificialmente l'occupazione tramite le proprie spese, allora tale "apparato di controllo" perde la sua efficacia. Anche per questo il deficit del bilancio, necessario per condurre l'intervento statale, deve venir considerato come pericoloso. La funzione sociale della dottrina della "finanza sana" si fonda sulla dipendenza del livello dell'occupazione dalla "atmosfera di fiducia"».

Infatti Luigi Einaudi, oggi molto di moda, pensava che Keynes fosse un bolscevico. Tuttavia la questione dell'ambiente - ma sarebbe meglio dire: della natura - era ben presente allo stesso Keynes e a un altro autore meno noto ma qui particolarmente autorevole: Georgescu-Rögen; tutti e due autori consapevoli delle premesse tecniche e politiche di un rapporto non disastroso tra capitalismo e natura. Di Keynes ricordo soltanto un passo: «Il secolo XIX aveva esagerato sino alla stravaganza quel criterio che si può chiamare brevemente del tornaconto finanziario quale segno della opportunità di una azione qualsiasi, di iniziativa privata o collettiva.

- Details

- Hits: 27047

La morte definitiva (e la prossima vita) di Keynes

James K. Galbraith

Trascrizione, con il gentile permesso dell’autore, del discorso di apertura di James K. Galbraith al quindicesimo congresso annuale “Dijon” sull’economia post-keynesiana, alla Roskilde University presso Copenhagen, Danimarca, il 13 maggio 2011.

È per me ovviamente un grande privilegio essere qui in questo ruolo e specialmente in occasione del settantacinquesimo anniversario della pubblicazione della Teoria Generale.

È per me ovviamente un grande privilegio essere qui in questo ruolo e specialmente in occasione del settantacinquesimo anniversario della pubblicazione della Teoria Generale.

Due anni fa, come forse ricorderete, la nostra professione godette di un momento di fermento. Economisti che si erano costruiti la carriera sull’attenzione all’inflazione, le aspettative razionali, gli agenti rappresentativi, le ipotesi di efficienza dei mercati, i modelli dinamico-stocastici di equilibrio generale, le virtù della deregolamentazione e delle privatizzazioni e della Grande Moderazione, furono costretti dagli eventi a tacere temporaneamente. Il fatto di aver avuto torto in modo assurdo, cospicuo e in alcuni casi addirittura riconosciuto, impose persino un po’ di umiltà ad alcuni. Un intellettuale statunitense di vertice in politica legale, compagno di viaggio della Scuola di Chicago, annunciò la sua conversione al keynesismo come se fosse una notizia.

L’apogeo di tale momento fu la pubblicazione sull’edizione domenicale del New York Times del saggio di Paul Krugman ‘Come gli economisti si sono sbagliati’. E in esso, ho notato, Krugman ha ammesso, cito, che:

“… alcuni economisti hanno contestato l’assunto del comportamento razionale, messo in discussione il credo che ci si possa fidare dei mercati finanziari e additato la lunga storia di crisi finanziarie che hanno avuto conseguenze economiche devastanti. Ma nuotavano controcorrente, incapaci di fare molti passi in avanti contro una pervasiva e, in retrospettiva, stupida compiacenza.”

E devo dire, guardando a questo uditorio, che sarebbe corretto essi sono stati più che soltanto alcuni ed è un piacere essere con voi.

Attenendosi alla prassi convenzionale, Krugman non ha fatto il nome di quasi nessuno. Perciò, in un saggio di risposta intitolato ‘Chi erano, comunque, quegli economisti?’ ho descritto il lavoro dimenticato, ignorato e negato della seconda e terza generazione largamente nella tradizione, anche se non interamente, di Keynes che l’ha detta giusta.

- Details

- Hits: 26499

Keynesiani tradizionali e keynesiani avventizi

Giancarlo de Vivo*

Paul Samuelson alla morte di Keynes scrisse: “la Teoria Generale … è un libro scritto male, e male organizzato; qualunque non addetto ai lavori che l’abbia comperato ha sprecato i cinque scellini che ha speso … è arrogante, … abbonda in confusioni”, ma “quando alla fine uno lo capisce a fondo, la sua analisi risulta ovvia ed allo stesso tempo nuova. In breve, è un’opera di genio”. Come tale, possiamo aggiungere, rimane largamente misteriosa a molti economisti.

Paul Samuelson alla morte di Keynes scrisse: “la Teoria Generale … è un libro scritto male, e male organizzato; qualunque non addetto ai lavori che l’abbia comperato ha sprecato i cinque scellini che ha speso … è arrogante, … abbonda in confusioni”, ma “quando alla fine uno lo capisce a fondo, la sua analisi risulta ovvia ed allo stesso tempo nuova. In breve, è un’opera di genio”. Come tale, possiamo aggiungere, rimane largamente misteriosa a molti economisti.

La pesante crisi in cui siamo immersi ha riportato alla ribalta il pensiero di Keynes, che fino all’altro ieri era trattato come un cane morto dagli economisti benpensanti. Perfino un membro del board della Banca Centrale Europea, organismo anti-keynesiano per costituzione, ha scritto che in certi casi non aver ascoltato Keynes ha dato “risultati disastrosi” (L. Bini-Smaghi, Il Sole-24 Ore, 25 febbraio). Qualche giorno dopo R. Perotti ha sostenuto (Il Sole-24 Ore, 28 febbraio) che Keynes era “uno dei grandi geni del XX secolo”. Secondo lui il grande contributo di Keynes sarebbe stato quello di “evidenziare il ruolo della spesa pubblica come strumento anticiclico”. Ma se questo fosse vero il contributo non sarebbe molto sostanzioso, e comunque nient’affatto originale: quasi 25 anni prima di Keynes, Pigou (oggetto degli strali di Keynes nella Teoria Generale) in un libro sulla disoccupazione aveva sostenuto che la spesa pubblica poteva essere efficacemente usata in funzione anti-ciclica.

- Details

- Hits: 35844

La crisi di Keynes

di Antonio Pagliarone

Un amico mi ha segnalato l’articolo di Vladimiro Giacchè LO SPETTRO DELLA BOLLA CHE SI AGGIRA PER LA REALTÀ. La crisi di Karl apparso sul Manifesto del 2 Ottobre dandomene copia e pregandomi di fare delle annotazioni.

Un amico mi ha segnalato l’articolo di Vladimiro Giacchè LO SPETTRO DELLA BOLLA CHE SI AGGIRA PER LA REALTÀ. La crisi di Karl apparso sul Manifesto del 2 Ottobre dandomene copia e pregandomi di fare delle annotazioni.

Innanzitutto ha ragione Giacchè nel sottolineare che l’attuale crash economico su scala globale pur apparendo come una crisi finanziaria va spiegato andando a riprendere le categorie marxiane, senza alcun vincolo ideologico. Occorre precisare però che lo stesso Giacchè cade in errore quando considera che l’origine della crisi stia nella “sovrapproduzione” a causa dell’eccesso di credito che avrebbe spinto il capitale produttivo ad andare al di là dei suoi limiti proprio perché ha a disposizione eccessi di capitale per investimenti produttivi da una parte ed eccessi di disponibilità monetaria per incentivare il consumo, tesi che si trova abbastanza diffusamente anche presso osservatori ed economisti che hanno resuscitato il keynesismo. Secondo Giacchè quindi, citando un breve passaggio di Marx, vi sarebbe una correlazione diretta tra andamento del credito e sovrapproduzione ma non ce lo dimostra empiricamente. Il problema invece sta nel fatto che il modo di produzione capitalistico ha subito delle radicali modificazioni nel corso degli ultimi quartant’anni (dopo la famosa crisi della metà degli anni 70) e la crisi attuale non è altro che il prodotto di una dinamica di lungo periodo del saggio del profitto poiché sta proprio nella possibilità di conseguire profitti l’aspetto fondamentale del modo di produzione capitalistico.

- Details

- Hits: 29157

L'impossibile keynesismo

di Joseph Halevi

Su la Repubblica e su la Stampa di ieri sono apparsi articoli molto scettici nei confronti degli attuali annunci di ripresa economica. È pertanto legittimo chiedersi se si profilano soluzioni e scenari di un'uscita dalla crisi e su quale base sociale possa l'eventuale nuova fase poggiare. Guardando alla storia del capitalismo moderno si nota che non fu il New Deal a sollevare gli Usa dalla depressione bensì l'entrata di Washington nel grande solco della spesa pubblica militare apertosi con la Seconda Guerra Mondiale. Ciò costituì la vera uscita capitalistica dalla Grande Depressione su una base sociale allargata.

Su la Repubblica e su la Stampa di ieri sono apparsi articoli molto scettici nei confronti degli attuali annunci di ripresa economica. È pertanto legittimo chiedersi se si profilano soluzioni e scenari di un'uscita dalla crisi e su quale base sociale possa l'eventuale nuova fase poggiare. Guardando alla storia del capitalismo moderno si nota che non fu il New Deal a sollevare gli Usa dalla depressione bensì l'entrata di Washington nel grande solco della spesa pubblica militare apertosi con la Seconda Guerra Mondiale. Ciò costituì la vera uscita capitalistica dalla Grande Depressione su una base sociale allargata.

Allora il keynesismo militare Usa divenne il pilastro economico della rinascita ed espansione dei capitalismi europei e di quello nipponico, nonché del consenso sociale che raccolsero. Mai profitti, accumulazione reale, salari, occupazione e previdenza sociale, ebbero dinamiche così sostenute e mutualmente assai compatibili come nel quarto di secolo che va dalla fine del secondo conflitto mondiale all'annullamento di Bretton Woods di fatto proclamato dal presidente Richard Nixon il 15 agosto del 1971. Quella data segna l'inizio della fine, assai rapida in verità, delle compatibilità keynesiane (più spesa pubblica, più occupazione, salari più alti, più domanda, più profitti, più investimenti grazie alla maggiore domanda). Non per questo però cessò di esistere il militarismo keynesiano che ricevette infatti una nuovo grande impulso durante la presidenza Reagan. Tuttavia fu proprio negli anni ottanta che le espansioni classicamente militar keynesiane si mostrarono invece ampiamente compatibili con la caduta dei salari dando luogo all'esplosione del fenomeno dei working poor, cioè di lavoratori poveri.

- Details

- Hits: 16950

L’ipotesi della instabilità finanziaria e il ‘nuovo’ capitalismo

di Riccardo Bellofiore*

Questa introduzione ha un triplice obiettivo. Chiarire organicamente, passo passo, in modo il più possibile elementare, un pensiero non sempre facile, come quello esposto nel libro che qui si presenta. Integrare le tesi di questo volume con gli sviluppi contenuti nei due libri successivi di Minsky, così come nella sua ultima riflessione sul money manager capitalism e sulla ‘cartolarizzazione’, fornendo così al lettore un quadro aggiornato e d’insieme. Mostrare infine la sorprendente attualità dell’approccio dell’economista americano, quale rivelata dalle dinamiche del ‘nuovo’ capitalismo e dal ritorno della crisi finanziaria (e reale). Una interpretazione ‘finanziaria’ della teoria di Keynes

Questa introduzione ha un triplice obiettivo. Chiarire organicamente, passo passo, in modo il più possibile elementare, un pensiero non sempre facile, come quello esposto nel libro che qui si presenta. Integrare le tesi di questo volume con gli sviluppi contenuti nei due libri successivi di Minsky, così come nella sua ultima riflessione sul money manager capitalism e sulla ‘cartolarizzazione’, fornendo così al lettore un quadro aggiornato e d’insieme. Mostrare infine la sorprendente attualità dell’approccio dell’economista americano, quale rivelata dalle dinamiche del ‘nuovo’ capitalismo e dal ritorno della crisi finanziaria (e reale). Una interpretazione ‘finanziaria’ della teoria di Keynes

Il pensiero di Hyman P. Minsky ha ruotato attorno a tre questioni. Innanzitutto, una rilettura di Keynes come economista monetario eterodosso che sottolinea il ruolo essenziale dei mercati finanziari e l’intrinseca non neutralità della moneta. In un mondo caratterizzato dall’incertezza, le oscillazioni degli investimenti privati determinano il ciclo, mentre gli investimenti sono a loro volta influenzati dai rapporti finanziari. Di questo versante della riflessione di Minsky fanno parte integrante il c.d. Modello ‘a due prezzi’ e la ripresa delle equazioni di Kalecki per la determinazione dei profitti.

- Details

- Hits: 9400

Piramidi al tempo della crisi

Luigi Cavallaro

.jpeg) I faraoni fecero erigere le piramidi non perché servissero al popolo, ma perché la propria fama e gloria s’imponessero ai vivi e si tramandassero ai posteri. Per molti millenni esse non ebbero alcuna utilità pubblica, né certo l’ebbero per quelle migliaia di persone che morirono nel costruirle; oggi che anche il turismo è un’industria invece ce l’hanno e gli egiziani le curano e accudiscono come preziose fonti di valuta pregiata.

I faraoni fecero erigere le piramidi non perché servissero al popolo, ma perché la propria fama e gloria s’imponessero ai vivi e si tramandassero ai posteri. Per molti millenni esse non ebbero alcuna utilità pubblica, né certo l’ebbero per quelle migliaia di persone che morirono nel costruirle; oggi che anche il turismo è un’industria invece ce l’hanno e gli egiziani le curano e accudiscono come preziose fonti di valuta pregiata.

Adam Smith, padre fondatore della moderna economia politica, non amava particolarmente la spesa pubblica: la tollerava perché si costruissero acquedotti, strade, fortificazioni e in genere quei beni che i capitalisti non erano capaci di offrire non essendo profittevole produrli, ma avrebbe disapprovato come spreco l’uso di risorse pubbliche per la costruzione di piramidi.

Venne poi Keynes e spiegò che, siccome l’accumulazione di capitale poteva essere insufficiente ad assicurare il pieno impiego in una collettività ricca, quest’ultima si sarebbe progressivamente impoverita, salvo che i milionari non si fossero dati a dilapidare ricchezze nella costruzione di regge fastose o piramidi che ne accogliessero le spoglie dopo morti. «Scavare buche nel terreno aumenterà non solo l’occupazione ma il reddito nazionale», scrisse nella Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936), benché contemporaneamente ammonisse che non era ragionevole che una “comunità avvertita” si accontentasse di dipendere da simili sprechi quando avesse capito le forze che governano la domanda effettiva.

Ma dar vita ad una “comunità avvertita” non è affatto semplice.

- Details

- Hits: 26176

L'economia keynestana oggi (1977)

di Lorenzo Rampa

ISEDI - Istituto Editoriale Internazionale

Su gentile segnalazione di Lino Rossi Il successo di una teoria si misura sulla sua capacità di spiegare alcuni fatti e risolvere alcuni problemi che le teorie precedenti avevano lasciato inspiegati ed irrisolti. Da questo punto di vista quella keynesiana è stata una teoria di grande successo, in quanto ha messo a disposizione strumenti di analisi capaci di spiegare e strumenti di intervento capaci di risolvere le crisi e la disoccupazione.

Il successo di una teoria si misura sulla sua capacità di spiegare alcuni fatti e risolvere alcuni problemi che le teorie precedenti avevano lasciato inspiegati ed irrisolti. Da questo punto di vista quella keynesiana è stata una teoria di grande successo, in quanto ha messo a disposizione strumenti di analisi capaci di spiegare e strumenti di intervento capaci di risolvere le crisi e la disoccupazione.

Per tutti i trent'anni successivi alla pubblicazione della Teoria Generale i Governi dei paesi capitalistici riuscirono a mantenere una situazione di (quasi) piena occupazione mediante politiche keynesiane (spesa pubblica in deficit, stimolo e sostegno degli investimenti, ecc.).

Per gli economisti divenne inevitabile essere "keynesiani": anche per coloro che continuarono ad ispirarsi alla teoria neoclassicache Keynes aveva così puntigliosamente attaccato.

Probabilmente ciò è stato reso possibile, oltre che dal successo pratico delle sue raccomandazioni, anche dalla sua fiducia che, una volta ristabilita la piena occupazione, la teoria neoclassica si sarebbe di nuovo affermata "da quel punto in avanti".

- Details

- Hits: 9038

Tornare al welfare, ma non siamo negli anni '50

Enzo Modugno

C'è una questione teorica dietro l'esperienza della sinistra al governo che riguarda il passaggio dal welfare al neoliberismo. Il '68-'77 aveva capito che il declino della fabbrica fordista aveva ampliato il numero dei lavoratori non-garantiti rendendo il welfare un'istituzione impraticabile, e che perciò il valore della forza-lavoro si doveva difendere con lo scontro sociale.

C'è una questione teorica dietro l'esperienza della sinistra al governo che riguarda il passaggio dal welfare al neoliberismo. Il '68-'77 aveva capito che il declino della fabbrica fordista aveva ampliato il numero dei lavoratori non-garantiti rendendo il welfare un'istituzione impraticabile, e che perciò il valore della forza-lavoro si doveva difendere con lo scontro sociale.

La sinistra invece - quella di allora pensò solo alla difesa istituzionale dei garantiti superstiti scaricando gli altri - è andata ora al governo pensando non solo che si potesse tornare al welfare come se ci fosse ancora la fabbrica fordista, ma che lo si potesse fare ancora per via istituzionale, interpretando il neoliberismo come un attacco politico che poteva essere battuto sul suo stesso terreno, politicamente.

Secondo Bertinotti - si riveda ora la sua prefazione al libro di Serge Halimi, Il grande balzo all'indietro, pubblicata agli inizi dell'esperienza governativa - il neoliberismo è stato un'operazione eminentemente politica, dovuta al «potente apparato ideologico» dei pensatori neoliberisti sostenuto da un «poderoso sistema di controllo politico». E pertanto, così come era stato costruito, il neoliberismo poteva essere demolito con un'azione politica uguale e contraria che coinvolgesse i governi di sinistra per riportare al welfare il capitalismo.

Page 3 of 3