La parabola dell’economia politica dalla scienza all’ideologia

di Ascanio Bernardeschi

I. La fisiocrazia

I. La fisiocrazia

Questa prima parte è dedicata ai fisiocratici e in particolar modo al Tableau économique di Quesnay

Anche se già nell’antichità non mancarono riflessioni sull’attività umana volta a produrre e riprodurre la società, come per esempio con Aristotele che tese a distinguere fra economia e crematistica, quest’ultima intesa come accumulazione di ricchezza misurata in denaro e considerata attività innaturale, Marx aveva ben chiaro che si può parlare di economia politica come scienza autonoma solo con l’affermarsi del modo di produzione capitalistico. Nelle società precedenti, infatti, la riproduzione sociale era governata da regole fisse, i rapporti di dipendenza erano rapporti personali stabiliti per legge o per volontà divina e inderogabili e lo sfruttamento era ben visibile, senza la necessità di dotarsi di una scienza:

“La corvée si misura col tempo, proprio come il lavoro produttore di merci, ma ogni servo della gleba sa che quel che egli aliena al servizio del suo padrone è una quantità determinata della sua forza-lavoro personale. La decima che si deve fornire al prete è più evidente della benedizione del prete” [1].

Con l’affermarsi del modo capitalistico di produzione, i rapporti sociali perdono la caratterizzazione di rapporti di dipendenza personale, gli uomini sono tutti liberi e uguali di fronte alla legge e occorre la scienza per indagare come, sotto la superficie di rapporti paritari nel mercato, sussista la dipendenza di carattere economico e lo sfruttamento. Per questo motivo gli albori dell’economia politica coincidono con l’affermazione di questo modo di produzione.

La fisiocrazia, dalle parole greche physis (natura) e krátos (potere), fece la sua comparsa in Francia nella seconda metà del XVIII secolo, cioè alle soglie della rivoluzione francese. L’agricoltura era ancora in quel paese il settore trainante ed era, per l’epoca, estremamente produttiva, tanto che le esportazioni di prodotti agricoli erano molto fiorenti. Anche in campo agricolo si andavano affermando le imprese a conduzione capitalistica e gli investimenti di capitale per migliorare la produttività. Gli esponenti di questa scuola, non potrebbe essere altrimenti, avevano una visione che risentiva di questa struttura economica e individuarono nel lavoro agricolo (e in quello delle miniere a esso assimilabile), l’unico lavoro produttivo. Un evidente limite che occorrerà attendere lo sviluppo dell’industria per veder superare.

I fisiocratici sostenevano che lo Stato non dovesse intervenire nelle questioni economiche. Per esempio non avrebbe dovuto imporre tasse troppo elevate ai produttori agricoli in modo da consentire loro di essere competitivi negli scambi con l’estero, né intervenire con dazi per contenere le importazioni. Il sistema di libero mercato avrebbe di più motivato la modernizzazione delle aziende.

I fisiocratici si opponevano pertanto alla corrente del mercantilismo, comparsa alcuni decenni prima, la quale invece sosteneva che la ricchezza di un paese si identifica con la quantità di moneta posseduta (oro e argento), e quindi esortava ad attuare una politica protezionistica da parte dello stato nei confronti delle importazioni e incentivante nei confronti delle esportazioni.

L’esponente più importante della scuola fisiocratica fu François Quesnay (1694-1774), che fu anche medico di corte di Luigi XV.

Il più importante contributo di Quesnay alla teoria economica fu il famoso Tableau économique. Il medico francese prese spunto dal sistema di circolazione del sangue per schematizzare il movimento circolare dell’economia il cui fine ultimo sarebbe quello di creare un surplus da investire per aumentare la produttività della terra.

Le classi sociali venivano distinte sulla base della funzione che svolgevano all’interno di questo ciclo. La classe produttiva era costituita da coloro che investivano il capitale produttivo (i proprietari fondiari) e dai lavoratori agricoli che, coltivando la terra, creano la ricchezza. Gli artigiani e i lavoratori alle loro dipendenze, che trasformavano i beni provenienti dall’agricoltura, costituivano la classe sterile, al pari dei mercanti.

Politicamente, questa teoria si traduceva in un assist ai proprietari terrieri, i quali erano considerati gli unici a cui fosse appropriato attribuire diritti politici.

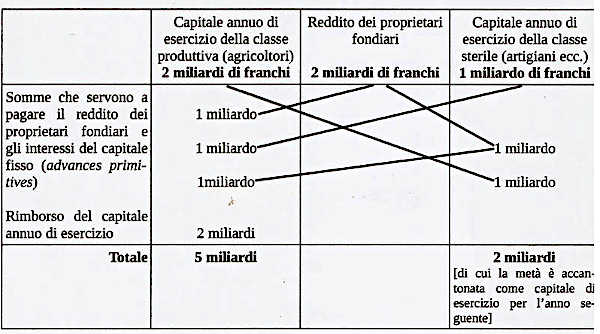

La circolazione avveniva in modo tale da permettere la riproduzione sociale. Quesnay, in uno schema semplificato dalla consapevole soppressione del capitale fisso, che pure aveva presente, suppose che gli agricoltori producessero merci per un importo indicato, a titolo esemplificativo, in cinque miliardi e pagassero ai proprietari la rendita dei terreni per un valore, sempre a titolo esemplificativo, di due miliardi. La classe sterile trasformava il prodotto per un pari importo di due miliardi. Anche il denaro esistente ammontava a due miliardi ed era inizialmente in possesso degli agricoltori. A partire da questi dati la circolazione sarebbe avvenuta nel modo seguente:

- gli agricoltori pagavano ai proprietari la rendita annua che ammonta a due miliardi;

- i proprietari spendevano un miliardo per acquistare dagli agricoltori i loro alimenti per l’anno successivo e l’altro miliardo per acquistare dalla classe sterile i beni e servizi da essi offerti, sempre per l’anno successivo;

- la classe sterile acquistava dagli agricoltori gli alimenti per la sussistenza per il valore di un miliardo e le materie prime da impiegare per la produzione dell’anno successivo, sempre per un miliardo;

- gli agricoltori acquistavano presso la classe sterile beni e servizi da utilizzare l’anno successivo per un miliardo.

Schema del Tableau Économique di Quesnay

(Riproduzione totale 5 miliardi)

Alla fine del ciclo i tre miliardi che gli agricoltori pagavano rispettivamente per la rendita (due miliardi) e per i beni e servizi produttivi (un miliardo) ritornavano loro sotto forma di acquisti dei proprietari (un miliardo) e della classe sterile (un miliardo per le sussistenze e uno per le materie prime). Quindi ritornavano in possesso del denaro speso. Avendo prodotto beni per cinque miliardi e venduto beni per tre, rimanevano loro due miliardi di prodotti che servivano per reintegrare i beni da essi consumati sia per la sussistenza sia per la produzione (sementi, concimi naturali, bestiame ecc.), in modo che fossero in grado l’anno successivo di produrre ancora cinque miliardi di beni.

La classe sterile vendeva due miliardi di beni da essa trasformati (uno ai contadini e uno ai proprietari) e ne acquistava due dai contadini per il proprio consumo e per le materie prime. Ugualmente, con l’acquisto delle materie prime era in condizione di ripetere la produzione di due miliardi di beni e servizi.

I proprietari avevano ricevuto i due miliardi di rendita che spendevano presso gli agricoltori (un miliardo) e la classe sterile (un miliardo) essendo così in grado di soddisfare i propri consumi.

In questo modo erano soddisfatte le condizioni perché la riproduzione si ripetesse sulla medesima scala l’anno successivo.

Bastavano pochissime complicazioni per costruire uno schema in cui la riproduzione avvenisse su scala allargata: presupporre una quantità di prodotto superiore a parità di prodotto impiegato; prevedere che il surplus andasse ai proprietari terrieri per i miglioramenti fondiari o agli agricoltori per dotarsi di strumenti (fossero pure i cavalli al posto dei buoi) in grado di incrementare la produttività e/o per dotarsi di maggiori sementi ecc. Alternativamente sarebbe bastato supporre che i due miliardi di consumi dei proprietari fondiari fossero almeno in parte consumi produttivi, cioè investimenti in sementi, animali da lavoro, concimi, terreni, per estendere la scala della produzione.

Marx, come vedremo, apprezzerà molto questo schema e ne trarrà ispirazione per elaborare i suoi schemi di riproduzione.

Il pregiudizio che esista una sola classe produttiva derivava dal fatto che gli agricoltori, anticipando due miliardi di sementi ecc., producevano cinque miliardi di mezzi di sussistenza e materie prime. Anche includendo il miliardo di beni acquistati dalla classe sterile (che Quesnay qui trascura) si ha un’eccedenza di due miliardi di prodotto. Si noti che ciò corrisponde alla rendita pagata ai proprietari e che quindi nella riproduzione semplice il cosiddetto “sovrappiù” è l’esclusiva fonte di reddito dei possessori delle condizioni della produzione, come in effetti sarà con il plusvalore di Marx. Ma questo lo noterà Marx e non Quesnay. La classe sterile invece non fa che riprodurre le proprie condizioni di produzione e consumo (due miliardi), senza nessuna eccedenza. Per Quesnay essi si limitano a “trasformare” in manufatti equivalenti due miliardi di prodotti agricoli. In tal modo il prodotto sociale lordo consiste solo nei cinque miliardi provenienti dall’agricoltura.

Si noti che l’origine del profitto era ignota e alcuni seguaci di questa scuola lo avrebbero spiegato come conseguenza di una maggiorazione dei prezzi dei prodotti trasformati. Quindi era auspicabile la massima concorrenza per contenere queste maggiorazioni che avrebbero gravato sulla classe produttiva.

Ideologicamente i fisiocratici anticiparono la visione liberale del sistema economico, auspicando che lo Stato limitasse il più possibile il suo intervento nell’economia la quale doveva procedere secondo “leggi di natura”. Vedremo che questa concezione del modo di produzione come dato naturale e non risultato di precisi rapporti sociali storicamente determinati in ciascuna epoca sarà una sorta di “peccato originale” che l’economia politica deve scontare anche al giorno d’oggi.

Pur con questi limiti, siamo di fronte a importanti acquisizioni teoriche: la definizione delle classi sociali sulla base del loro ruolo nel sistema economico, il concetto di prodotto nazionale, le condizioni della produzione date dalla sussistenza dei lavoratori e dai mezzi di produzione che a loro volta devono essere (ri)prodotti, la circolazione monetaria come momento della circolazione complessiva delle merci, il rapporto fra consumo produttivo e consumo finale, l’idea della circolarità del processo riproduttivo sociale, la possibilità di schematizzare questo processo secondo un modello formale.

“Tutto questo in un tableau che in realtà non consiste che di cinque linee che uniscono sei punti di partenza e di ritorno [...] Fu indubbiamente una delle idee più geniali di cui si sia resa finora colpevole l’economia politica” [2].

Si comprende quindi come per Marx, contrariamente all’opinione prevalente, fosse Quesnay e non lo scozzese Adam Smith, il padre dell’economia politica.

Note:

[1] K. Marx, Il Capitale, Libro I, Editori Riuniti, 1989, p. 109.

[2] K. Marx, Storia delle teorie economiche, Vol. I, Giulio Einaudi editore, 1954, p. 92

* * * *

II. Adam Smith

In questo capitolo l’analisi del pensiero del “padre dell’economia politica”

La scuola classica di economia politica, i cui principali esponenti furono Adam Smith e David Ricardo, era presa in seria considerazione da Marx, nonostante la criticasse a fondo, operando una profonda rottura nei suoi confronti. Diversamente avvenne per i confusionari economisti apologeti del capitalismo che Marx denominò economisti volgari.

Considerato dai più il padre dell’economia politica, Adam Smith (1723-1790) fu un intellettuale di vasta cultura e uno dei maggiori esponenti della filosofia scozzese del Settecento. Già docente di Filosofia morale all’Università di Glasgow, di cui molti anni dopo diventerà rettore, in un soggiorno parigino ebbe contatti con la fisiocrazia francese. Il suo primo importante scritto, la Teoria dei sentimenti morali [1], fu notevolmente influenzato dalla filosofia di David Hume, uno dei maggiori teorici del liberalismo. Gli uomini, sostenne Smith in questo lavoro, giudicano le proprie azioni con gli occhi degli altri e quindi conta più la loro accettabilità da parte della società che non la loro adeguatezza al benessere individuale. I conflitti fra i diversi interessi e pulsioni vengono allevati dal sentimento della simpatia, pervenendo così a una sorta di loro armonizzazione. Questa filosofia fu anche sullo sfondo della sua maggiore opera, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni [2].

A differenza di Quesnay, Smith aveva di fronte la rivoluzione industriale e l’innegabile progresso che essa portava con sé, assieme alla divergenza degli interessi dei capitalisti rispetto a quelli dei lavoratori. Tuttavia egli, aderendo alla visione ottimistica degli illuministi, riteneva che al di là del contrasto immediato, si pervenisse a una armonizzazione, se si esamina la società nel suo insieme, e a un vantaggio per tutte le classi. Le trasformazioni produttive e sociali intervenute gli consentirono di padroneggiare meglio le caratteristiche di un sistema economico che si apprestava ad avviare la cosiddetta rivoluzione industriale: al centro della sua teoria introdusse il ruolo dell’industria nell’economia, una visione della società molto più articolata e nuovi concetti che non potevano emergere in società prevalentemente agricole e con rapporti di produzione ancora in larga parte di tipo feudale. Fra questi, è rilevante il riconoscimento che il sovrappiù prodotto non va esclusivamente alla rendita ma, soprattutto, ai profitti. Tuttavia, rileva Marx, Smith fa anche un passo indietro rispetto ai fisiocratici: non riconosce che nella determinazione di questo sovrappiù, o prodotto netto, occorre detrarre i reintegri degli elementi consumati nella produzione.

In ogni caso, è significativo che Smith avesse chiaro che la società borghese si regge sulla classe dei lavoratori produttivi i quali sostengono se stessi e tutte le altre classi. I capitalisti che hanno anticipato le sussistenze dei lavoratori si appropriano del prodotto netto, tenendosene per sé una parte, il profitto, da destinare prevalentemente all’accumulazione del capitale.

La rimanente parte del sovrappiù va a retribuire i proprietari fondiari, sotto forma di rendita, e i lavoratori improduttivi, cioè quei lavoratori dedicati ai lavori servili alle dipendenze dei capitalisti oppure i dipendenti pubblici. A questo proposito Smith ritenne che il progresso economico fosse tanto maggiore quanto minore fosse il lavoro improduttivo. Vedremo che Marx fornirà una definizione di lavoro improduttivo più funzionale all’analisi dell’accumulazione capitalistica.

Anche Smith, ideologicamente, era un liberale e auspicava che l’intervento dello Stato in economia fosse ridotto al minimo, in quanto la “mano invisibile” del mercato avrebbe garantito l’allocazione ottimale delle risorse e la distribuzione ottimale del prodotto. L’azione congiunta di domanda e offerta e la capacità (perfino l’egoismo) degli operatori economici, alla ricerca del loro massimo tornaconto, era in grado di assicurare questo risultato. È questa la filosofia che ancora oggi prevale in ambito accademico, anche se spesso sostenuta da strumentazioni matematiche tanto sofisticate quanto fondate su presupposti poco aderenti alla realtà.

Dalla fisiocrazia ereditò sia l’individuazione delle tre classi principali – lavoratori (produttivi e “sterili”), capitalisti e proprietari fondiari – che l’idea del carattere naturale del capitalismo e della sua attitudine a ottimizzare i risultati dell’attività produttiva e del commercio, ritenendo nocivo l’intervento dello Stato che avrebbe alterato questo carattere. Lo Stato avrebbe dovuto invece limitarsi ad assicurare alcuni servizi utili alla società, quali la difesa, la sicurezza, l’istruzione. Quest’ultima in particolare era considerata necessaria per contrastare l’abbrutimento dei lavoratori, costretti – come vedremo – a specializzarsi in attività monotone e non creative. Anche in tema di commercio internazionale recepì la critica dei fisiocratici ai mercantilisti. Questi ultimi raccomandavano misure protezionistiche delle attività produttive nazionali. Smith a tal fine abbozzò anche una teoria, poi sviluppata da Ricardo, sui vantaggi del commercio internazionale secondo cui è sbagliato destinare lavoro e risorse per produrre cose che all’estero sono prodotte con meno dispendio. Se queste risorse vengono invece impiegate per produzioni da noi meno dispendiose che all’estero, ogni nazione si può specializzare nelle produzioni più vantaggiose e si assicurerà ciò che non produce attraverso lo scambio, con un vantaggio per tutti.

Sempre dai fisiocratici recepì la nozione di salario medio, denominato “prezzo naturale” del lavoro (si noti ancora il termine “naturale” che ci ossessionerà fino ai nostri giorni!).

Il debito verso i fisiocratici era tale che Marx ebbe ad asserire: “ha semplicemente raccolto l’eredità dei fisiocratici, catalogando e specificando con maggior rigore i singoli articoli dell’inventario, ma riuscendo appena a seguire e interpretare il movimento nel suo complesso con l’esattezza che si trova nel Tableau”[3].

Su un punto invece vi fu una cesura fra i fisiocratici e Smith, cioè sull’idea che la ricchezza provenisse solo dal lavoro nell’agricoltura. L’economista scozzese individuò invece nel lavoro, anche in quello di trasformazione, la fonte del valore e della ricchezza. Tutte le merci di diverse qualità che vengono portate al mercato sono fra di loro scambiabili e commensurabili per il fatto che hanno un valore e questo valore è dato dal lavoro in esse contenuto. Ma mentre fra produttori singoli lo scambio può avvenire in base alla quantità di lavoro da ciascuno prestato per produrre la propria merce, le cose si complicano con la produzione capitalistica in cui più lavoratori operano alle dipendenze di un imprenditore e il prezzo di vendita deve contenere anche la retribuzione del capitale (e della rendita immobiliare se si opera in immobili, siano essi terreni o fabbricati, presi in affitto).

Il tentativo di superare questo scoglio portò Smith a ipotizzare due diverse definizioni di valore fra di loro inconciliabili. Fu Marx e notare una sorta di oscillazione [4] fra queste due impostazioni. Il valore è concepito sia come quantità di lavoro contenuto nelle merci che come “lavoro comandato”, cioè la quantità di merce necessario all’acquisto di una determinata quantità di lavoro (quindi l’equivalente del salario). Il che è la stessa cosa che dire la quantità di lavoro che può essere acquistata con un’equivalente quantità di merce. Rilevò anche la contraddittorietà fra le due impostazioni. Infatti il “valore del lavoro” [5], inteso come salario, varia come il valore di ogni qualsiasi altra merce ma viene preso da Smith come misura del valore. Sarà Ricardo il primo a comprendere il vero nodo che sta alla base di questa formulazione contraddittoria e a tentare una soluzione e successivamente Marx ne propose un’altra introducendo il concetto di forza-lavoro distinto da quello di lavoro e affermando di considerare questa distinzione la sua più importante scoperta. La confusione fra lavoro e forza-lavoro, fra plusvalore e profitto, fra valore di una merce e retribuzione dei soggetti che concorrono a portarla sul mercato conduce infatti a contraddizioni insanabili.

Tuttavia – riconobbe Marx – nel ricercare la natura del plusvalore, dell’eccedenza che alimenta i profitti, il luminare scozzese “si attiene” sempre alla prima impostazione, quella del lavoro contenuto.

Uno dei contributi più importanti della Ricchezza delle nazioni , invece, fu l’analisi della divisione del lavoro, e come questa incidesse nello sviluppo delle forze produttive. Per comprenderne l’importanza si noti che tale opera inizia proprio con questa analisi [6]. Smith rilevò che mettendo insieme più lavoratori, ciascuno specializzato in una fase ben distinta della produzione di una merce, si aumentava la produttività. Fece l’esempio della fabbrica di spilli, della quale contò innumerevoli fasi lavorative. Facendo fare a ogni lavoratore solo un singolo passaggio si ottenevano due effetti positivi. Si poteva utilizzare manodopera meno qualificata, perché è più facile apprendere l’esecuzione di un’unica operazione, ottenendo quindi un risparmio. Inoltre, effettuando un solo passaggio l’operaio non era costretto a spendere tempi morti per passare da una fase all’altra e da un utensile all’altro. In più finiva per diventare abilissimo e veloce in quella semplice mansione. In tal modo si possono raggiungere livelli di produttività assai superiori rispetto a quelli del pur bravissimo artigiano che realizza interamente il prodotto finale e quindi passa da una fase all’altra della lavorazione e cambia a più riprese gli utensili da usare, interrompe il ritmo del lavoro ecc. I vantaggi della divisione del lavoro favoriscono la trasformazione dell’artigiano in operaio salariato.

Con lo sviluppo della divisione del lavoro si sarebbe accresciuta enormemente la produttività e ci sarebbe stato un innegabile progresso umano. Nonostante ciò Smith non mancò di rilevare alcuni suoi aspetti negativi, la diversità fra l’artigiano che produce i propri manufatti dall’inizio alla fine, con amore, e l’operaio, capace di svolgere una sola fase e che subisce una sorta di abbrutimento.

L’altra gamba su cui si regge il progresso economico era per Smith l’accumulazione di capitale e la concorrenza. La ricerca da parte dei singoli del proprio tornaconto e l’impulso ad accumulare ricchezza erano visti come la molla che innestava un beneficio per tutti. Accumulando capitale si assumevano nuovi lavoratori. Inoltre un’azienda più grande permette una maggiore divisione del lavoro e quindi una produzione di beni meno costosa. Questa identificazione del bene della singola impresa col bene comune sarà un buon assist per la (contro)rivoluzione marginalista. Come pure l’esaltazione della concorrenza che consentiva ai capitali di rivolgersi verso le produzioni di cui c’è domanda e, tendendo a saturarla, manteneva che i prezzi di tali merci attorno al loro valore “naturale”. Il mercato, come una “mano invisibile” avrebbe condotto l’imprenditore a promuovere il bene comune, al di là delle sue intenzioni. È nota la frase contenuta nella Ricchezza delle nazioni: “Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura dei propri interessi” [7].

La Ricchezza delle nazioni, fu indubbiamente la prima opera di grande spessore dell’economia politica, sia pure all’interno dei limiti di una visione borghese delle cose. Per esempio, il capitale era concepito (e lo sarà fino al giorno d’oggi!) come un elemento materiale, i beni e la ricchezza spesi per impiegare i lavoratori produttivi. Tale impiego consente di produrre un reddito e quindi l’accumulazione capitalistica. Manca qualsiasi altra qualificazione di carattere storico e sociale, perdendo così di vista la specificità dei rapporti sociali di produzione capitalistici.

Se il contributo maggiore di Smith fu senza dubbio l’intuizione che il lavoro fosse la sola fonte della ricchezza, egli, dopo aver osservato che in condizioni di autonomia il lavoratore vive del solo suo lavoro e che la ricchezza che ne ottiene ha un valore proporzionale al lavoro necessario per la sua produzione, notò che lo sviluppo delle capacità produttive avveniva invece con la trasformazione del lavoro autonomo in lavoro salariato, cioè quando i lavoratori non si appropriavano più direttamente del proprio lavoro e anche il capitalista e il rentier dovevano essere ricompensati per il loro ruolo economico. Pertanto, la legge del valore proporzionale al lavoro cessava di funzionare nella maniera pura e i prezzi dovranno contenere anche una quota di profitto dell’imprenditore e di rendita del possidente. Coincidevano quindi con la somma delle retribuzioni di tre fattori: il lavoro (salari), il capitale (profitti) e la terra (rendita) impiegati nella produzione.

“In ogni società il prezzo di ogni merce si risolve, in definitiva, nell’una o nell’altra di queste parti o in tutte e tre, mentre in ogni società progredita, tutti e tre entrano, poco o tanto, come componenti del prezzo della maggior parte delle merci” [8].

In maniera ancora più equivocabile: “Salario, profitto e rendita sono le tre fonti originarie di ogni reddito, così come di ogni valore di scambio” [9]. Con ciò Smith non esplicitò fino in fondo la distinzione fra la creazione (o “fonte”) del valore, da attribuire esclusivamente al lavoro, e la sua ripartizione fra le varie categorie di reddito, il che ha aperto una breccia su cui si sono inseriti i marginalisti per giustificare il profitto, per essi dovuto alla produttività del capitale. Marx, attingendo ai dogmi religiosi, avrebbe in seguito sarcasticamente denominato “formula trinitaria” questa determinazione del valore come somma dei tre tipi di reddito, cui oppose i meccanismi con cui il il plusvalore, interamente dovuto al pluslavoro, viene fra le varie classi e all’interno di esse. Infatti, limitarsi a constatare che i prezzi si risolvono nelle tre componenti dei redditi significa rimanere alla superficie fenomenica delle cose, al pari di quanto fa tutt’oggi l’economia borghese.

Note:

[1] A. Smith, Teoria dei sentimenti morali, ed. Rizzoli, 1995.

[2] A. Smith, La ricchezza delle nazioni, Newton Compton editori, 1995.

[3] K. Marx, Storia delle Teorie Economiche, Vol. I, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1954, p. 93.

[4] Ivi pp. 130 e segg.

[5] Sarebbe corretto dire valore della forza-lavoro ma prima di Marx la distinzione fondamentale fra lavoro e forza-lavoro era ignota.

[6] A. Smith, La ricchezza delle nazioni, cit, pp. 66-77.

[7] Ivi, p. 73.

[8] Ivi, p. 97.

[9] Ivi p. 98, grassetto mio.

* * * *

III. David Ricardo

L’altro grande classico, David Ricardo (1772-1823), rispetto ai due economisti precedenti, si trova di fronte a un capitalismo ancora più sviluppato. A differenza di Smith, non ha titoli accademici ma, quale uomo di affari, conosce a fondo le attività e i meccanismi economici della società.

L’altro grande classico, David Ricardo (1772-1823), rispetto ai due economisti precedenti, si trova di fronte a un capitalismo ancora più sviluppato. A differenza di Smith, non ha titoli accademici ma, quale uomo di affari, conosce a fondo le attività e i meccanismi economici della società. Inoltre possiede spiccate capacità di logica e di astrazione. La sua opera maggiore, Principi di economia politica e tassazione, costituisce un ulteriore avanzamento dell’economia politica.

La teoria del valore

La teoria del valore, si rifà a Adam Smith. Il valore di una merce dipende dalla quantità di lavoro necessario a produrla. Tuttavia egli cerca di sviluppare ulteriormente questo concetto per dimostrarne la validità anche in presenza di rapporti capitalistici, di lavoro salariato e di proprietà privata della terra e del capitale.

La sua opinione, certamente più corretta, è che il valore di una merce, da lui chiamato “prezzo naturale” (ancora naturale! I borghesi non riescono a distaccarsi dalla naturalizzazione del modo di produzione capitalistico), non dipende, in termini relativi, cioè in confronto ai valori di tutte le altre merci, dal compenso che viene dato ai fattori produttivi (salario, profitto e rendita) ma dal lavoro contenuto nella merce stessa, mentre il profitto è un’entità residuale: ciò che rimane al capitalista dopo aver pagato i fattori produttivi. Quindi ai salari maggiori corrispondono minori profitti e viceversa. Date le condizioni tecniche della produzione, il saggio del profitto e quello di salario stanno fra di loro in una relazione inversa. Si profila pertanto l’idea di interessi antagonistici fra le classi sociali e viene criticato il concetto di “lavoro comandato” di Smith.

Spiegare infatti il valore delle merci con la quantità di lavoro che queste merci possono “comandare” fa dipendere il valore anche dall’entità dei salari. In questo modo però, secondo Ricardo, si misurerebbe il valore di una merce con il valore di un’altra, il salario, anch’esso variabile, per cui ci si troverebbe in assenza di una “misura invariabile del valore”. Egli si impegna pertanto a definire questa misura in modo che rimanga stabile al variare dei prezzi relativi e della distribuzione fra salari e profitti; un impegno che verrà ripreso in epoca relativamente recente dalla scuola neoricardiana il cui padre spirituale unanimemente riconosciuto è Piero Sraffa con la sua artificiosa “merce tipo”. Ricardo trova una soluzione al problema, semplicistica ma efficace come schematizzazione, prendendo come elemento invariabile il valore del grano nell’ipotesi del tutto teorica che esso non dipenda dagli altri prezzi in quanto prodotto esclusivamente da grano (sementi) e da lavoratori che si alimentano con il solo grano. Un’altra soluzione empirica, più concreta ma approssimativa, viene individuata nel valore dell’oro, reso stabile dall’ingente presenza di riserve auree: l’oscillante produzione nel periodo preso in considerazione non incide significativamente a modificarne il valore.

E se i capitalisti, a fronte di un aumento dei salari, decidessero di aumentare di pari importo i prezzi? Semplificando un po’ il discorso, tralasciando alcuni aspetti ben presenti in Ricardo, si può dire che i prezzi delle merci aumenterebbero tutti nella stessa proporzione e che quindi i prezzi relativi rimarrebbero immutati. Se i prezzi relativi non cambiano, il capitalista non può scaricare un aumento di salari sul prezzo del proprio prodotto. È inevitabile quindi che a fronte dell’aumento dei salari, diminuiscano i profitti. Vedremo che l’odierna scuola monetarista dirà l’esatto contrario.

Ricardo attribuisce la variazione del valore relativo delle merci unicamente al variare delle difficoltà di produzione, siano esse dovute a fenomeni naturali o tecnologici, e conseguentemente alla variazione della quantità di lavoro necessaria alla loro produzione.

Altro problema affrontato è la differenza di produttività fra i diversi tipi di lavoro, per esempio più o meno specializzato, che inevitabilmente si traducono in apporti diversi di valore. Ricardo lo risolve mettendo in relazione produttività e salari: se un lavoratore specializzato percepisce un salario doppio rispetto a quello di un lavoratore comune, allora si suppone che anche il suo contributo alla creazione di valore sia doppio.

Dato il crescente peso dei mezzi di produzione, si preoccupa anche di precisare che il valore è dato non solo dal lavoro diretto impiegato nella produzione del bene finale, ma anche da quello indiretto, contenuto, incorporato, nei mezzi di produzione, che egli denomina “capitale fisso”, confondendo la distinzione fra beni capitali durevoli (per esempio gli utensili, gli immobili, le macchine ecc.) che non si consumano in un solo ciclo produttivo e beni che si consumano interamente in un ciclo produttivo (per esempio le materie prime, l’energia, le materie ausiliarie ecc.) che si consumano interamente e devono essere per intero reintegrate alla fine del processo) con l’altra distinzione fra lavoro diretto e lavoro cristallizzato nei mezzi di produzione, siano essi durevoli o meno.

Questa sua visione di un conflitto fra interessi dei lavoratori e dei capitalisti e l’individuazione nel solo lavoro della fonte del valore, è ovviamente un argomento utilizzabile a favore della classe lavoratrice. Un esempio è la corrente dei cosiddetti socialisti ricardiani della prima metà dell’800 la quale rivendicava che tutto il prodotto dovesse andare ai lavoratori, visto che tutto il valore scaturisce dal lavoro.

Ricardo si occupa infine del caso in cui le differenti merci vengano prodotte con combinazioni diverse (in proporzioni variabili) di lavoro diretto e lavoro indiretto (“beni capitale”), e in cui tali beni abbiano durata diversa fra di loro. Per esempio, la materia prima viene consumata per intero nel ciclo produttivo in cui la si trasforma, mentre le macchine e gli edifici vengono consumati gradualmente in più cicli produttivi. In tal caso, per spiegare i prezzi relativi non è sufficiente considerare la quantità di lavoro necessario in quanto, ipotizzando un saggio del profitto che la concorrenza rende uniforme, i prezzi delle merci prodotte con più lavoro indiretto di maggiore durata, dovranno retribuire capitali per più periodi, determinando prezzi relativi che si discostano dal valore. In questo caso, ammette Ricardo, la variazione dei salari reali incide sui prezzi relativi. Per esempio, se aumentano i salari aumenteranno anche i prezzi relativi delle merci prodotte con meno intensità di capitale fisso e viceversa diminuiranno i prezzi delle altre. Marx darà una diversa soluzione a questo problema, con la trasformazione dei valori in prezzi di produzione. Una soluzione ancora diversa la darà Sraffa con la sua merce tipo, un paniere di merce il cui prezzo non varia al variare della distribuzione.

Nonostante gli importanti passi avanti compiuti rispetto a Smith, la teoria di Ricardo presenta ancora diversi punti deboli.

Abbiamo già visto la naturalizzazione del capitalismo che lo porta a identificare, come Smith, il capitale con i mezzi di produzione e di sussistenza dei lavoratori. Viene presa in considerazione cioè solo la composizione materiale del capitale e non il suo carattere sociale. Per Ricardo esso è costituito dal fondo salari – i mezzi di sussistenza dei lavoratori – e dai mezzi di produzione. Ma gli strumenti di produzione, le materie prime e le sussistenze dei lavoratori sono indispensabili in tutti i modi di produzione e in tutti i tipi di società. Considerare solo l’aspetto “naturale” del capitale, identificando processo lavorativo col processo di valorizzazione del capitale, si perdono tutte le specificità storicamente e socialmente determinate del modo di produzione capitalistico. Per la stessa ragione si identificano i due aspetti del lavoro: il lavoro concreto, necessario in ogni società per produrre beni utili, con il lavoro astratto che produce valore.

Altra aporia è l’identificazione del lavoro con la forza-lavoro. In questo modo, quando Ricardo tratta del valore della forza-lavoro parla di “valore del lavoro”, espressione evidentemente tautologica: se il valore dipende dal solo lavoro, parlare di valore del lavoro è come dire valore del valore!

Egli sostiene inoltre che il valore del lavoro dipende dal prezzo dei mezzi di sussistenza e che più è alto questo prezzo più è alto il valore del lavoro e quindi il valore delle merci prodotte dal lavoro. Quindi i “prezzi naturali” delle merci dipendono dai prezzi naturali delle merci. Siamo di nuovo, come in Smith in un ragionamento circolare. Per questo entrambi i grandi classici si fermano all’apparenza dei prezzi di produzione, spiegati nella sfera della circolazione. In Marx invece si spiegherà il profitto come una forma trasformata, mistificata e feticizzata del plusvalore.

Abbiamo visto anche che la sua definizione di capitale fisso è impropria. Distinguendo solamente fra capitale fisso e circolante, e prendendo in considerazione solo il tempo per il quale si deve capitalizzare il profitto, e non il ruolo di ogni componente del capitale nel processo produttivo (i mezzi di produzione il cui valore viene semplicemente trasferito nel valore del prodotto e la forza-lavoro che invece, oltre a riprodurre il proprio valore produce un plusvalore), si rimane alle forme che il capitale assume nella sola circolazione.

Infine un grosso limite della teoria di Ricardo è quello di pervenire comunque, nonostante i tentativi di correggere Smith, a prezzi difformi dalle quantità di lavoro contenute senza indicare come si possano calcolare tali prezzi a partire da tali quantità di lavoro. Ciò darà il pretesto agli economisti successivi di smontare il suo costrutto e produrre altre teorie, disinnescando così il suo pericolo sociale, dato dall’idea di un sistema distributivo antagonistico fra le classi.

La distribuzione del valore fra salari, profitti e rendita

I salari, come ogni altra merce che abbia una domanda e un’offerta, hanno un “prezzo naturale” e un prezzo di mercato che possono temporaneamente essere diversi fra loro ma che comunque tendenzialmente si avvicinano. Secondo la “legge ferrea dei salari” Il prezzo naturale del lavoro è quello “che mette in grado la classe dei lavoratori, nel complesso, di sussistere e di riprodursi senza aumenti né diminuzioni”, cioè il salario deve tendere a quel livello che consente al lavoratore di mantenere la propria famiglia. Pertanto, gli aumenti e le riduzioni del salario dipendono dalle variazioni dei prezzi relativi delle merci facenti parte dei mezzi di sussistenza dei lavoratori (viveri, beni di prima necessità ecc.).

I salari di mercato non possono discostarsi a lungo dal loro livello naturale. Nel caso fossero superiori il lavoratore potrebbe permettersi dei consumi al di sopra del livello di sussistenza e verrebbe indotto a procreare più figli. Con i figli che crescono aumenterebbe la consistenza della classe dei lavoratori e con ciò l’offerta di braccia da lavoro, con conseguente riduzione del prezzo di mercato (salario). Al contrario, se i salari di mercato fossero al di sotto del livello naturale, non consentirebbero al lavoratore di riprodursi normalmente e diminuirebbe così l’offerta di lavoro e con ciò si avrebbe un aumento del salario.

Farebbe eccezione alla legge ferrea il caso in cui l’economia crescesse più consistentemente rispetto all’aumento demografico: complessivamente la società spende per il mantenimento dei lavoratori il cosiddetto “fondo salari”. Dividendo tale fondo per il numero dei lavoratori si ottiene il salario del singolo lavoratore. Tale fondo tende a crescere alla stessa velocità dell’economia e, quindi, dell’accumulazione di capitale. Se quindi l’economia e il fondo salari crescono più velocemente della popolazione, potrebbe verificarsi il mantenimento della popolazione sopra i livelli di sussistenza per un lungo periodo.

Si noti che questa teoria fa dipendere il salario da fattori “naturali”, come quelli demografici piuttosto che legati ai rapporti di forza fra le classi.

Abbiamo già visto la spiegazione dei profitto come sottrazione dal valore del prodotto del lavoro. Ricardo cerca di spiegare anche come si forma la rendita. Essa costituisce la parte del prodotto che spetta al proprietario della terra per aver messo a disposizione il suo potenziale produttivo. Le terre, però, non sono tutte ugualmente fertili. Quindi, se la rendita fosse uniforme i capitalisti che mettessero a cultura la terra più fertile godrebbero di maggiori profitti, ma in questo caso aumenterebbe la domanda di terra più fertile, facendo crescere la rispettiva rendita. Il meccanismo del mercato e di livellamento dei profitti farà sì che si determini un saggio del profitto uniforme e rendite differenziate in relazione alle differenze di fertilità, con una rendita pari a zero nel terreno “marginale”, cioè l’ultimo e meno fertile terreno messo a coltura.

Al proprietario fondiario spetterebbe invece, oltre alla rendita differenziale in relazione diretta con la fertilità del suolo, la rendita assoluta qualora la scarsità di terra induca a mettere a coltura anche quelle meno fertili.

A mano a mano che la popolazione aumenta, e con essa l’esigenza di prodotti agricoli, viene coltivata terra meno fertile che acquisisce il diritto a una rendita. Di conseguenza, aumenta la rendita delle terre più fertili e il saggio del profitto, per differenza, diminuisce. Quindi non è il prezzo dei prodotti agricoli a essere influenzato dalla rendita, ma i profitti. Siamo di fronte a un altro aspetto della distribuzione che vede antagonismo fra le classi sociali, questa volta fra profitti e rendita.

La figura 1 illustra il movimento inverso di rendita (tratto verde delle colonne) e profitti (tratto giallo) qualora si mettano a coltura terre nuove meno fertili. Il valore dei salari (tratto rosso) uguale a due milioni di quintali di grano, supponendo che ogni tipo di terreno necessiti della stessa manodopera. Si ipotizzano sei tipologie di terreni. Nella prima si possono produrre sette milioni di quintali di grano, nella seconda sei, e così via a diminuire fino alla sesta in cui se ne possono produrre due. Qualora il fabbisogno di grano fosse pari a ventidue milioni di quintali (grafico A) è sufficiente mettere a coltura le quattro tipologie di terreni maggiormente fertili (7+6+5+4=22). La quarta, cosiddetta marginale, in cui la produzione è pari al valore dei salari e dei profitti, non riceve rendita. Il profitto, che deve essere uniforme, è pari a due milioni di quintali di grano per ogni tipologia di terreno. Mettendo a coltura i terreni meno fertili, si avrebbero profitti inferiori alla media. Pertanto quei terreni restano incolti.

Se invece il fabbisogno di grano salisse a venticinque milioni di quintali, sarebbe necessario mettere a coltura anche la quinta tipologia, con cui produrre i tre quintali aggiuntivi (grafico B), che diventerebbe quella marginale che non dà diritto a una rendita. La quarta conseguentemente percepirebbe la rendita differenziale di uno, la terza di due e così via. Rispetto al caso precedente, è aumentata di una unità la rendita in tutti i terreni non marginali e quindi, a parità di salari, diminuiscono i profitti. Nel terzo caso (grafico C), dovendo produrre venticinque quintali, è necessario, per ottenere i due quintali aggiuntivi, mettere a coltura anche l’ultima tipologia di terreno che, in quanto marginale, non percepirebbe rendita. La quinta darebbe diritto alla rendita di uno, e così via. In questo modo, però, i margini di profitto si azzerano. Questa è la ragione per cui Ricardo, supponendo che il fabbisogno di prodotti agricoli cresca all’aumentare della popolazione e/o del benessere, prevede una tendenza al declino del saggio del profitto in agricoltura. Dato che i capitali si spostano verso i settori che offrono maggiori profitti, nel mercato si verifica una tendenza a eguagliare i saggi del profitto fra i vari rami produttivi. Per questo Ricardo conclude che il saggio del profitto determinato in agricoltura coinciderà con quello generale, che diminuirà insieme a quello del comparto agricolo. Si avrà così una tendenza storica alla diminuzione del saggio del profitto.

Anche tale diminuzione è un tema che Marx affronterà, individuando cause ben diverse da quella qui descritta.

Nonostante il riconoscimento dell’esistenza di interessi contrapposti fra le classi, permane il carattere liberale di fondo di questa teoria. Per quanto riguarda i salari, per esempio, Ricardo ritiene che debbano essere rimessi alla “libera concorrenza del mercato” senza “controlli e interferenze” da parte dello Stato.

Poiché la terra marginale, l’ultima, meno fertile, messa a coltura, non riscuote rendita, il prezzo “naturale” si determina in questo contesto e quindi include solo profitti e salari, due spicchi di una medesima torta. Occorre tenere presente che Ricardo nella voce “profitti” include anche gli interessi per il capitale a prestito.

La teoria dei vantaggi comparati

Un altro contributo di Ricardo alla teoria economica è la cosiddetta “teoria dei vantaggi comparati” in materia di commercio internazionale, secondo la quale tali scambi, consentendo la specializzazione delle produzioni di ciascuna nazione e quindi la produzione di ciascuna merce laddove vi sono le condizioni più favorevoli, determina vantaggi per tutti.

Se Smith aveva elaborato una legge simile, che per lui funzionava però solo nel caso che una nazione avesse un vantaggio assoluto a specializzarsi nella produzione di una certa merce, cioè fosse in grado di produrla a un costo inferiore a quello dei concorrenti internazionali, Ricardo amplia la casistica, dimostrando che ciascuna nazione ha un vantaggio a specializzarsi nella produzione per lei meno costosa relativamente alle altre merci, anche se più costosa rispetto al costo di produzione di altre nazioni. Quello che spenderebbe in più aumentando la produzione di tale merce anziché importarla sarebbe più che compensato dai risparmi derivanti dall’importare, anziché produrre, le merci relativamente più costose.

Appare evidente che anche questo strumento teorico serva a Ricardo – anche di più di quanto sia servito a Smith – per sostenere l’abbattimento delle barriere del commercio internazionale, per esempio i dazi sul grano, e in generale per supportare le politiche liberali.

La moneta

Riguardo al sistema monetario, Ricado aderisce alla cosiddetta teoria quantitativa secondo la quale il livello dei prezzi è direttamente proporzionale alla quantità di moneta emessa e alla sua velocità di circolazione.

Indicati con M la quantità di moneta in circolazione, Q la quantità del prodotto, V la velocità di circolazione e P il livello dei prezzi, sussiste l’identità

PQ=MV (1)

Pertanto, la causa dell’inflazione starebbe esclusivamente nella politica monetaria e proprio per questo Ricardo è un sostenitore del cosiddetto “gold standard”, secondo cui le banconote di Stato dovrebbero rappresentare una precisa quantità di oro ed essere convertibili in qualsiasi momento in oro. In più, egli ritiene che i fenomeni monetari siano del tutto autonomi rispetto a quelli dell’economia reale e che possano incidere solo sul livello generale dei prezzi, non sulle grandezze relative alla produzione. In particolare, ritiene che l’emissione di moneta non possa servire da stimolo alla produzione stessa, perché genera esclusivamente inflazione, né possa la riduzione delle monete in circolazione deprimere l’economia reale.

L’identità (1) è un fatto oggettivo. I prezzi delle merci moltiplicati per per le quantità oggetto di scambi, cioè il valore globale scambiato in un determinato periodo, deve essere uguale al corrispettivo in moneta, cioè la moneta in circolazione moltiplicata per le volte che quella data quantità torna in circolo dopo ogni singola transazione nel medesimo arco temporale. Tuttavia è erroneo attribuire a questa identità un valore esplicativo del livello dei prezzi in quanto la moneta emessa può non entrare nella circolazione delle merci ma essere tesaurizzata oppure impiegata nella finanza. Inoltre l’istituto di emissione, per esempio la Bce, non è l’unico soggetto che crea moneta in quanto anche gli istituti di credito emettono moneta bancaria, come potremo vedere trattando la scuola del circuito monetario.

Questa teoria sarà confutata prima da Marx e poi da Keynes, ma ritornerà in auge con la moderna scuola dei monetaristi, che hanno ispirato anche le attuali regole monetarie, economiche e fiscali dell’Unione Europea.

Il progresso tecnologico

Per quanto riguarda il progresso tecnologico, Ricardo è convinto che l’introduzione delle macchine comporti un beneficio per tutte le classi. Producendo più a buon prezzo i beni di consumo dei lavoratori, si possono abbassare i salari senza ridurre il loro tenore di vita, o addirittura aumentandolo. La riduzione dei salari permette l’incremento dei profitti e quindi degli investimenti, sviluppando così il potenziale produttivo. Pur ammettendo che temporaneamente le macchine possano creare disoccupazione, Ricardo ritiene che alla lunga si sarebbe trovato un nuovo equilibrio di piena occupazione sia impiegando i lavoratori per la produzione delle nuove macchine, sia grazie agli investimenti aggiuntivi per produrre ulteriori merci, resi possibili dal risparmio di manodopera, di capitali fissi e dallo stesso risparmio in consumi dei capitalisti per effetto del ribasso dei prezzi dovuto all’impiego di macchine. La possibilità, però, che i capitalisti siano indotti a investire di più in capitale “fisso” e di meno in lavoratori, diminuirebbe temporaneamente l’occupazione e con essa i consumi dei lavoratori; con ciò sono giustificati i loro timori riguardo all’introduzione delle macchine.

La legge di Say

In generale Ricardo nega che a lungo andare vi sia la possibilità di una crisi di sovrapproduzione e della conseguente disoccupazione, e ritiene che tutto il reddito debba essere speso. Si tratta dell’adesione alla cosiddetta legge di Say, dal nome dell’economista Jean Baptiste Say ma che in realtà venne formulata per primo da James Mill, secondo cui ogni produzione genera la sua domanda. Riportiamo le stesse parole di Ricardo: “Nessuno produce, se non allo scopo di consumare o vendere, né vende se non con l’intento di comprare altre merci, che gli possano essere immediatamente utili, o contribuire alla produzione futura. Producendo, quindi, egli diventa necessariamente o il consumatore delle proprie merci o il compratore e consumatore di merci altrui. Non si può ipotizzare che egli sia male informato delle merci che può più vantaggiosamente produrre per raggiungere il suo scopo, cioè il possesso di altri beni; perciò, non è probabile che egli continui a produrre un bene di cui non c’è domanda. Quindi non si può accumulare in un paese un qualsiasi ammontare di capitale che non possa essere impiegato produttivamente.” [1]

Anche questa legge verrà confutata da Marx prima e, con argomenti del tutto sovrapponibili a quelli marxiani, da Keynes poi.

Note:

[1] D. Ricardo, On the principles of Political Economy and Taxation, in The Work and correspondence of D. Ricardo, Vol. I, p. 290, traduzione mia.

* * * *

IV: introduzione a Karl Marx

Come introduzione alla teoria economica di Marx se ne traccia Il percorso intellettuale e politico, il rapporto fra teoria e prassi e fra struttura e sovrastruttura, la dialettica di Hegel e il metodo dell'economia politica che sono alla base dei successivi scritti economici.

Karl Marx (1818–83) fu un tenace studioso dei maggiori economisti che lo avevano preceduto e di alcuni suoi contemporanei. In particolare riconobbe ampiamente il suo debito verso Quesnay, Smith e Ricardo che tese a distinguere dagli economisti “volgari” il cui scopo prevalente era l’apologia del capitalismo. Tuttavia, pur riconoscendo alcuni meriti scientifici di questi tre grandi economisti, elaborò nei loro confronti una critica radicale per fornire alla classe lavoratrice strumenti teorici idonei a superare il modo di produzione capitalistico.

Da giovane si occupò di filosofia antica all’Università di Berlino e di tale argomento trattò anche nella sua tesi di laurea, Differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro. È significativo che del pensiero del secondo sottolineasse la sua idoneità a un uso pratico di critica dell’idealismo. Lo stretto rapporto fra teoria e prassi fu un punto cardine del lascito marxiano ben espresso nella nota tesi 11 su Feuerbach: “I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo ma si tratta di trasformarlo”[1].

All’Università di Berlino erano dominanti allora le idee di Hegel. E Marx iniziò la sua attività teorica fra i “giovani hegeliani”, distaccandosene solo in epoca successiva. Di Hegel apprezzò e utilizzò la dialettica attraverso la quale vengono presi in esame il carattere contraddittorio dei processi reali e i mutamenti che queste contraddizioni determinano. Già i filosofi antichi utilizzarono la dialettica come dialogo della ragione con se stessa o fra persone che rappresentano diversi punti di vista. Ma nella dialettica hegeliana il pensiero logico non è limitato al solo processo discorsivo, ma si applica anche alla realtà sensibile. La distinzione tra realtà e pensiero come nella vecchia logica, afferma Hegel, era cara all’intelletto astratto, ma non più sostenibile da un punto di vista razionale, Invece la contraddittorietà costituisce una proprietà essenziale di ogni determinazione, sia dell’essere sia del pensiero.

Marx considerò la dialettica come uno strumento poderoso in quanto metodo più appropriato per esaminare sia la contraddittorietà della realtà, sia il suo movimento incessante. Infatti nel loro interagire i caratteri opposti rendono la realtà in equilibrio instabile, in continuo movimento e si superano in una nuova e più ricca sintesi che presenta nuove opposizioni dando luogo a un processo a spirale in base al quale le contraddizioni si risolvono in nuovi stadi evolutivi. Siamo perciò do fronte alla logica della trasformazione contro le visioni conservatrici di una realtà immobile. Marx ritiene in aggiunta che la realtà empirica debba essere assunta nel pensiero non in modo acritico e senza mediazioni, bensì analizzando “la realtà come processo storico” al fine di coglierne le contraddizioni “materiali” in movimento al suo interno.

Applicato questo metodo alla storia si può vedere che ogni sua fase ha prodotto tensioni al suo interno, il cui risultato è stato il passaggio a una nuova, più alta, fase della società. Come il feudalesimo lasciò il posto al capitalismo, quest’ultimo a sua volta avrebbe lasciato il posto a uno stadio più evoluto della società umana.

Essendogli stata chiusa la porta della docenza universitaria, nei primi anni Quaranta dell’Ottocento lavorò come giornalista occupandosi anche di questioni economiche, come il libero scambio e la legislazione sul furto del legno, in cui spezzò una lancia in favore del diritto dei proletari di impossessarsi del legname dei boschi.

Vagando per l’Europa in quanto perseguitato politico, incontrò a Parigi, nel 1844, Friedrich Engels, un industriale del cotone, e fra i due sorse una profonda amicizia e una stretta collaborazione. Fu proprio Engels a sollecitarlo a occuparsi di economia politica.

Dopo la stesura dei Manoscritti economico-filosofici del 1844, scrisse, insieme a Engels fra il 1845 e il 1846, un manoscritto, non pubblicato e lasciato volentieri “alla critica rodente dei topi” che tuttavia costituisce un passaggio essenziale dell’elaborazione teorica dei due e che sarà pubblicato, come L’ideologia tedesca, solo nel 1932. In tale scritto si ha la rottura definitiva con la sinistra hegeliana e la prima elaborazione del materialismo storico.

Nella sua visione più matura la radice di ogni problema consisterà nell’organizzazione della produzione e nei rapporti a essa connessi. Per Marx e il suo amico Engels, tenace compagno di lotta, già in gioventù è consolidato il pensiero sul proletariato, la classe che deve emancipare se stessa e l’umanità, ma non sono ancora perfezionate la teoria e la definizione scientifica di proletariato che (come vedremo) può scaturire solo da quella di forza-lavoro come merce produttrice di plusvalore. Il fine di questa teoria non è meramente conoscitivo, bensì finalizzato alla trasformazione dello “stato di cose presenti”. Marx ed Engels vedono nell’azione rivoluzionaria del proletariato il legame inscindibile fra teoria e prassi, che rappresentano i due aspetti dell’unica emancipazione. Una teoria diviene “pratica”, dice Marx, quando afferra la radice dei problemi e “s’impadronisce delle masse”.

Il materialismo storico si differenzia dal materialismo settecentesco proprio perché, a differenza di quest’ultimo, considera la realtà come esposta al movimento e alla trasformazione da parte dell’uomo, soprattutto attraverso il processo lavorativo, all’interno del quale l’attività umana, come vedremo analizzando Il Capitale, si “oggettivizza”, diviene “lavoro morto”, cristallizzato nel prodotto, così come specularmente l’oggettività si presenta come risultato dell’azione dei soggetti.

Il punto di vista del materialismo storico è sintetizzato efficacemente da Marx ed Engels in un passo dell’Ideologia tedesca:

“La morale, la religione, la metafisica e ogni altra forma ideologica e le forme di coscienza che a esse corrispondono [non sono entità autonome...] ma gli uomini che sviluppano la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme con questa loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero. Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza”[2].

Nel 1848 ebbe luce, sempre a due mani, il Manifesto del Partito Comunista che, oltre a dare alcune indicazioni pratiche di obiettivi da perseguire, sintetizzò la filosofia politica dei nascente movimento comunista: la storia come storia di lotte di classi, il ruolo inizialmente progressivo del capitalismo che ha sviluppato e rivoluzionato le forze produttive fino al punto di divenire un involucro di ostacolo al loro ulteriore sviluppo (“lo stregone che non può più dominare le potenze sotterranee da lui evocate”[3]), la progressiva scissione della società in due classi fondamentali e avverse fra di loro, il ruolo rivoluzionario dei comunisti per la formazione del proletariato in classe e il rovesciamento del dominio borghese.

Le ricorrenti persecuzioni lo portarono esule a Londra, dove si immerse nella biblioteca del British Museum a divorare la letteratura di molti economisti, traendone una rilevantissima mole di appunti, i cosiddetti Manoscritti di Londra.

Da qui sorse il progetto di una trattazione scientifica maggiormente sistematica della critica dell’economia politica. Tale progetto, assai ambizioso, in sei libri, di cui Il Capitale doveva costituire il primo, non fu portato a termine, ma ci sono rimasti in dote numerosissimi manoscritti, abbozzi ecc. oltre al primo libro del Capitale, l’unico da lui pubblicato. Dei libri che avrebbero dovuto trattare la rendita fondiaria, il salario, il commercio internazionale, il mercato mondiale, lo Stato ci ha lasciato solo alcuni spunti inseriti nel Capitale. Abbandonato Il progetto in 6 libri si concentrò in questa sua principale opera, che a sua volta avrebbe dovuto suddividersi in 4 libri. Tuttavia riuscì a pubblicare solo il primo libro che tratta il capitale in generale o, come recita il sottotitolo, “Il processo di produzione del capitale” di cui esistono diverse edizioni in più lingue da lui stesso curate, nessuna delle quali lo soddisfece pienamente. Del secondo libro, “Il processo di circolazione del capitale”, esistono stesure non definitive, alcune delle quali redatte in epoca più o meno contemporanea alla stesura definitiva del primo libro, e quindi abbastanza mature nello sviluppo della ricerca. Del terzo libro invece, “Il processo complessivo della produzione capitalistica”, i manoscritti esistenti, che risalgono a diversi anni prima, sono assai meno elaborati e maturi. Alcuni sono solo grossolanamente abbozzati e incompiuti. Engels curò la pubblicazione postuma di questi elaborati e, specialmente per quanto riguarda il terzo libro, dovette metterci del suo, integrando talvolta ai testi o decidendo la ripartizione in sezioni e capitoli. Altri manoscritti preparatori, i famosi Grundrisse, sono stati pubblicati negli anni Sessanta del Novecento. Per quanto riguarda il quarto libro, che avrebbe dovuto trattare la storia delle teorie economiche, Kautsky a sua volta pubblicò alcuni manoscritti assai incompiuti, le Teorie sul plusvalore, in tre volumi, titolandoli Storia delle teorie economiche, come se si trattasse veramente di un abbozzo del quarto libro e non una serie di appunti, in cui le citazioni abbondano, preliminari probabilmente alla vera e propria stesura del quarto libro.

Il primo lavoro che pubblicò in materia fu una breve introduzione all’argomento, Per la critica dell’economia politica, risalente al 1859 sintetizzata poi nella parte iniziale del primo libro del Capitale.

Nella prefazione a Per la critica Marx torna ancora sul rapporto fra la base materiale della produzione, la sua struttura economica, e la sovrastruttura che ne è condizionata, costituita da elementi di varia natura: giuridici, ideologici, culturali ecc. Un rapporto di dipendenza che molti hanno criticato come troppo meccanico, identificando il pensiero di Marx con alcune letture dogmatiche di tale teoria. Per comprendere il suo pensiero in merito è utile ricorrere a un altro inedito, l’introduzione ai Grundrisse [4], che tratta in maniera sistematica il metodo dell’economia politica. L’autore non volle pubblicarlo perché anticipava una serie di risultati che dovevano essere esposti nel Capitale.

In questo manoscritto si parla di “dialettica dei concetti di forza produttiva (mezzo di produzione) e rapporto di produzione, di cui vanno definiti i limiti” di “ineguale rapporto dello sviluppo della produzione materiale con lo sviluppo, per esempio artistico”: i rapporti di produzione hanno uno sviluppo ineguale, quindi non predeterminabile a priori, nel loro risolversi in “rapporti giuridici”. E in questa indeterminatezza rientra anche il caso, l’influenza dei mezzi di comunicazione ecc. Parlando dell’arte, e in particolare di quella greca, rileva che “i periodi di fioritura non stanno in rapporto con lo sviluppo generale della società”. Se certe manifestazioni artistiche, per esempio l’epica, sono possibili solo in certi stadi della società e sono incompatibili “con le filatrici automatiche, le locomotrici e il telegrafo” o Giove è incompatibile con il parafulmine, meno direttamente collegabile al grado di sviluppo sociale è la differenza fra la mitologia greca e quella egiziana. E comunque l’arte antica produce un godimento anche ai contemporanei.

Venendo al metodo dell’economia politica, Marx vi avvertì che, pur dovendo partire dai dati grezzi, dalla complessità di elementi demografici, economici, sociali ecc., limitarsi a questo avrebbe portato solo a una descrizione caotica dell’esistente. Doveva quindi essere utilizzato nell’analisi il metodo dell’astrazione cercando di pervenire alla cellula elementare della società che egli, a seguito di un processo di astrazione sempre più profondo, aveva individuato nella merce, per poi da essa risalire per gradi, introducendo sempre nuovi elementi, alla complessità dell’esistente. Ma questa volta non come una descrizione caotica bensì come una rappresentazione sistematica, una “totalità ricca, fatta di molte determinazioni e relazioni”. Vedremo come il metodo dialettico permette di qualificare questa risalita.

Riguardo al rapporto tra natura e storia nella produzione, si legge nell’Introduzione che la produzione in generale, prescindendo dalle specificità storiche e sociali, è il mezzo con cui l’uomo si appropria delle condizioni della natura, opera il ricambio organico tra sé e la natura. Ma ogni modo di produzione ha realizzato questo ricambio in forme diverse e, in particolare, il modo di produzione capitalistico, lo fa in forma di appropriazione privata dei mezzi di produzione da parte di pochi e mediante lo sfruttamento del lavoro salariato prestato dalla classe esclusa dalla disponibilità di tali mezzi. Così pure la distribuzione del prodotto tra le classi sociali, che in altre forme economiche avveniva in base ad altri criteri, per esempio in base a “diritti” considerati innati e alla dipendenza personale dei lavoratori (fossero essi schiavi o servi della gleba), nel sistema capitalistico, in cui esistono la libertà e l’uguaglianza formale di tutti, avviene attraverso il meccanismo impersonale del mercato, mentre i mezzi di produzione assumono la forma di capitale, la cui riproduzione perpetra ed estende le condizioni della sua esistenza, compresa l’esistenza di lavoratori “liberi”, da sfruttare.

Gli uomini hanno sempre prodotto usando i mezzi di produzione a loro disposizione, rudimentali quanto si voglia; un lavoro passato contenuto in questi mezzi o anche solo nella capacità lavorativa accumulata. Dal momento che nella nostra società questi mezzi e questo lavoro passato assumono la forma di capitale, per gli economisti borghesi il capitale diventa automaticamente una forma sempre esistita, necessaria, naturale e pertanto eterna. Ma una cosa è considerare i mezzi di produzione e il lavoro passato, in generale, altra e diversa cosa è invece considerarli nella loro forma capitalistica, che è specifica solo di questo modo di produzione. È forse superfluo osservare che il rifiuto del carattere “naturale” del capitalismo è indispensabile per prospettarne il superamento. Altrettanto si potrebbe dire per le forme che contraddistinguono la distribuzione e la circolazione dei prodotti, forme che sono differenziate nelle diverse epoche storiche.

È di estrema importanza, anche per la comprensione della crisi, che Marx abbia individuato i forti nessi tra produzione, distribuzione, circolazione e consumo, elementi distinti ma non separabili. È quindi errato vederne solo l’unità o solo la differenza. Intanto la produzione “è immediatamente anche consumo”, consumo di materie prime, di strumenti di produzione e di “forze vitali”. Gli economisti borghesi dell’epoca riconoscevano l’esistenza di questo “consumo produttivo”, ma consideravano il consumo vero e proprio, quello finale, solo come “antitesi distruttiva” della produzione, distruzione dei beni prodotti. Per Marx invece il consumo è anche “immediatamente” produzione, sotto molteplici aspetti; per esempio il consumo che serve all’uomo a riprodurre il proprio corpo, la sua forza lavoro. Così come la produzione è anche consumo: consumo di mezzi di produzione, consumo di capacità lavorativa. La produzione media il consumo creando l’oggetto da consumare. Senza la produzione non ci sarebbe consumo. Ma a sua volta il consumo media la produzione perché il prodotto raggiunge il suo scopo solo con il consumo: “una ferrovia sulla quale non si viaggia che quindi non viene consumata, è soltanto una ferrovia in potenza, non lo è nella realtà... un vestito diviene realmente tale soltanto attraverso l’atto di indossarlo”. Inoltre il consumo “crea il bisogno di una nuova produzione”, riproduce il bisogno senza il quale non vi sarebbe produzione. D'altra parte la produzione agisce sul consumo, “crea” il consumatore, i suoi bisogni soggettivi, li sviluppa, produce oggetti con caratteristiche nuove che modificano le abitudini di consumo. Nelle opere successive Marx affermerà che una causa importante delle crisi è proprio il fatto che produzione e consumo possono non raccordarsi come invece sarebbe necessario, e possono a tratti percorrere strade indipendenti fra di loro. L’unità di produzione, distribuzione, scambio e consumo sono invece una necessità che, se viene violata, deve essere ristabilita violentemente, proprio con la crisi.

Anche la distribuzione dipende dal modo di produzione. Il lavoratore percepisce un salario in quanto è un lavoratore salariato, in quanto non ha né terra né capitale né disponibilità di mezzi per poter lavorare in proprio, né disponibilità di mezzi di sostentamento; un proprietario terriero percepisce una rendita in quanto la terra è sua proprietà privata; un capitalista percepisce un profitto in quanto i mezzi di produzione sono in forma di capitale proprio. Ma a sua volta la distribuzione concentra la ricchezza nelle mani di pochi e riproduce il lavoratore privo di mezzi di produzione e di sussistenza, il cui prodotto è appropriato da altri. Se è vero che senza produzione non vi sarebbe distribuzione, è anche vero che la produzione capitalistica ha i suoi presupposti in questa distribuzione ineguale.

Cosa analoga si potrebbe dire del rapporto tra produzione e scambio, in quanto lo scambio privato dei prodotti presuppone la divisione del lavoro e la produzione privata, mentre il livello degli scambi dipende dal livello della produzione. Ma lo scambio media il rapporto tra produzione e distribuzione, per esempio attraverso la compravendita di forza-lavoro e tra produzione e consumo, attraverso la vendita dei prodotti. Quindi produzione, distribuzione, scambio e consumo, pur non essendo identici, sono articolazioni di una totalità in cui la produzione ha un ruolo predominante, ma non in maniera rigida e senza retroazione degli altri elementi sulla produzione stessa.

Marx è associato da molti agli economisti classici in quanto ha rielaborato le teorie di Smith e Ricardo, tra cui la teoria del valore. Tuttavia questa associazione fa perdere di vista la rottura di Marx con questi economisti. Come abbiamo già sottolineato per gli economisti classici, le leggi della produzione erano leggi della natura. Per Marx, invece, le leggi della produzione erano caratterizzate dai rapporti sociali di produzione e il capitalismo è solo una fase specifica della storia.

Note:

[1] K. Marx, Tesi su Feuerbach, appendice al saggio Engelsiano Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca, in Marx-Engels, Opere scelte, Editori Riuniti, 1966, p. 190.

[2] K. Marx, F. Engels, L'ideologia tedesca in Opere scelte, cit. p.240

[3] K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, in Opere scelte, cit. p. 297.

[4] K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, La Nuova Italia editrice, 1968, pp. 3-40.

* * * *

V. Marx e la merce

Dalla merce, “cellula elementare” del modo di produzione capitalistico, al denaro. Il lavoro quale unica fonte del valore. Le “sottigliezze metafisiche” che stanno dietro alla forma di valore e allo scambio mercantile.

La merce e il lavoro

Secondo il processo di astrazione che abbiamo visto trattando il metodo dell’economia politica, Marx inizia il Capitale con l’analisi della merce, individuata come la “cellula elementare” del modo di produzione capitalistico, il quale si presenta come una “immensa raccolta di merci”.

Già questa cellula elementare presenta al suo interno un’opposizione fra due caratteristiche: 1) da un lato, ha la proprietà di essere utile, di soddisfare bisogni umani: per questo suo aspetto è quindi valore d’uso; 2) l’altra sua proprietà è che può essere scambiata in determinate proporzioni con altre merci o con il denaro, l’equivalente generale utilizzato per gli scambi nelle economie di mercato: in questa veste è depositaria materiale del valore di scambio.

Se analizziamo la merce come valore d’uso, dobbiamo considerare quelle qualità che si realizzano nel consumo, le sue caratteristiche strutturali, estetiche, fisico-chimiche, la sua quantità fisica, la sua attitudine a soddisfare i bisogni umani prescindendo dal sacrificio necessario all’uomo per appropriarsene. Se invece la esaminiamo come depositaria del valore di scambio, dobbiamo prescindere da tutte quelle proprietà in quanto ciò che interessa sono i rapporti quantitativi che si instaurano tra questa e le altre merci e tra questa e il denaro. Per esempio, quanti euro occorrono per comprare uno smartphone o quanti chilogrammi di spaghetti corrispondono in termini di valore a un determinato tipo di abito.

Pertanto una merce può essere scambiata con tutte le altre ed è equivalente a ciascuna di esse, purché siano prese in determinate quantità. Poiché, nonostante la loro eterogeneità, sussiste questa possibilità, sussistono questi rapporti quantitativi di scambio, deve esserci un contenuto comune nelle merci, che è il loro valore. Quindi se dico che il valore di scambio di un certo personal computer è 400 euro, tale valore di scambio non è altro che il modo in cui si manifesta esteriormente questo suo intimo contenuto, questo suo valore. Per questo Marx precisa che il valore di scambio non è altro che la manifestazione esterna, fenomenica, di un contenuto immanente delle merci, del valore. Detto in altri termini, il valore di scambio indica i rapporti quantitativi di scambio visibili esteriormente fra più merci, ciascuna delle quali possiede una caratteristica intrinseca che si manifesta esteriormente nel valore di scambio.

Per capire meglio la distinzione fra manifestazione fenomenica e contenuto immanente delle cose, ricorriamo a un esempio dalla fisica. Sappiamo che tutti i corpi aventi un peso tendono a essere attratti verso il suolo dalla forza di gravità. Esistono degli strumenti per misurare l’entità di questa forza d’attrazione, le bilance, che stabiliscono il peso degli oggetti. Ma se andassimo a misurare il peso di un dato corpo sulla Luna, ci accorgeremmo che pesa molto meno che sulla Terra. Quindi il peso non è una proprietà stabile dei corpi, ma l’effetto prodotto sulla loro massa dalla forza di gravità operante nel luogo in cui detto corpo si trova, cioè il peso è la manifestazione fenomenica esterna di un’altra loro proprietà, la massa, che rimane tale in qualsiasi circostanza la osserviamo. Dividendo il peso per l’accelerazione gravitazionale, pari sulla Terra a 9,80665 m/s2, si ottiene approssimativamente la massa.

Fortunatamente, per molte esigenze pratiche, come per comprare frutta dall’ortolano, è sufficiente l’uso della bilancia, cioè di considerare la massa, la quantità di merce, indirettamente, tramite il peso, sua manifestazione esteriore. Ma per fare scienza non si può prescindere dal concetto di massa.

Analogamente, sempre per gli usi pratici, l’ortolano e il suo cliente si accontenteranno di sapere quanti euro al chilo costano le banane, ma per fare scienza non si può prescindere dal contenuto interno, dal valore delle merci, che si manifesta esteriormente nei rapporti di scambio, nel prezzo, per esempio di tre euro al chilo.

Questa distinzione fra proprietà immanenti e loro manifestazioni fenomeniche non è di lana caprina, perché, così come succede per il peso e la massa, anche il valore ha una sua grandezza immanente, un suo contenuto interno, assai complesso da misurare tanto che lo si rileva indirettamente, esteriormente, tramite il valore di scambio, tramite un prezzo di mercato. Non aver compreso questa distinzione ha indotto molti economisti successivi a Marx a considerazioni superficiali, quando non a grossolani errori.

Quale è dunque questa caratteristica comune delle merci? È il fatto di essere prodotti del lavoro. Nessuna società potrebbe riprodursi a lungo senza il lavoro, che è il dispendio di fatica, fisica o mentale che sia, occorrente per produrre i beni o i servizi utili a tale riproduzione.

Come si può constatare, Karl Marx riprende la teoria del valore dei classici, ma nello stesso tempo opera una rottura nei loro confronti. Ciò che mutua è l’idea, già rintracciabile in Adam Smith e fatta propria da David Ricardo, che il lavoro sia l’unica fonte della ricchezza e che il valore sia determinato dalla quantità di lavoro contenuto nelle merci. Quello che lo distingue è una riflessione più profonda sull’aspetto contraddittorio delle merci e del lavoro e soprattutto, vedremo, la scoperta di una merce speciale, la forza-lavoro.

Se le merci hanno un duplice carattere, altrettanto lo ha il lavoro che le produce. Da un lato è produttore di valori d’uso, di oggetti utili. In questa sua veste è lavoro concreto, utile, e hanno importanza, in analogia con le diverse utilità dei propri prodotti, le diverse qualità del lavoro: per esempio lavoro di metalmeccanico, distinto dal lavoro di edile, lavoro di informatico distinto da quello di infermiere ecc. D’altro canto, il lavoro è anche produttore di valore, è lavoro astratto in quanto in questa veste si astrae, si prescinde dalle diverse qualità dei vari lavori e lo si considera solo come dispendio di energia fisica o mentale, produttore di valore. La misura immanente, interna, di questo lavoro astratto (e quindi del valore) è il tempo di lavoro. La misura esterna, fenomenica, è invece, come abbiamo già rilevato, il valore di scambio, rappresentato da una somma di denaro.

Questa grandezza del lavoro non è però considerata individualmente, bensì socialmente. Infatti, se un lavoratore maldestro o operante in una fabbrica tecnologicamente arretrata o poco organizzata impiega il doppio del tempo di lavoro per una determinata produzione rispetto a un altro lavoratore, il suo prodotto non vale il doppio della merce prodotta in condizioni ottimali. Qui non conta il tempo di lavoro individualmente speso, ma il tempo di lavoro socialmente necessario, quello riconosciuto dal mercato sulla base del grado medio di sfruttamento del lavoro, del grado medio di abilità del lavoratore, della tecnologia prevalente nella società ecc. Il lavoro speso in più rispetto a questo standard, non è riconosciuto socialmente. Per la società è lavoro speso inutilmente che non conta come valore.

Quindi, il lavoro speso dai lavoratori può essere reso sociale dal punto di vista quantitativo solo annullandone le particolarità concrete e utili e riducendolo a lavoro astratto socialmente necessario, qualitativamente identico (non si possono sommare le mele con le pere), i cui prodotti sono proprio per questo equivalenti e quantitativamente comparabili.

Come abbiamo visto, Marx rifiuta la rappresentazione del modo di produzione capitalistico come qualcosa di astorico, naturale ed eterno, e lo ritiene invece solo una tappa dello sviluppo storico dell’umanità. Ne consegue che anche il lavoro e il valore sono considerati in relazione alle determinazioni specifiche, storiche, di tale modo di produzione.

Il concetto di lavoro è per Marx nettamente distinto da quello di forza-lavoro. Il lavoro, la fonte del valore, è il dispendio di energia fisica e psichica da parte del lavoratore, mentre la forza-lavoro costituisce la corporeità stessa del lavoratore, la sua capacità di erogare lavoro. Il capitalista, assumendo il lavoratore, acquista il valore d’uso della forza-lavoro, la possibilità di far lavorare il lavoratore per un determinato tempo contrattualmente previsto, non acquista il lavoro. E paga per tale uso il relativo valore. Quindi, occorre parlare di valore della forza-lavoro, mentre parlare, come fa Ricardo, di valore del lavoro è per Marx un non senso o una tautologia: sarebbe infatti come dire valore del valore, visto che il valore è dato dalla quantità di lavoro speso. Marx, in una lettera a Engels, afferma che quella della forza-lavoro, costituisce la sua più importante scoperta.

Già con l’analisi della merce, Marx rintraccia alcune caratteristiche universali e altre proprie del modo di produzione capitalistico. È universale il valore d’uso dei beni, la loro caratteristica di essere utili, come pure il fatto che il lavoro umano venga impiegato per produrre oggetti utili. Per esempio, anche nella comunità familiare o nell’antica comunità tribale i beni disponibili per il consumo assumono tale caratteristica, analogamente ai vari lavori necessari alla loro produzione. Al contrario, il lavoro diviene astratto solo con un tipo di produzione storicamente determinato, con la produzione di merci, e ancor di più con la produzione capitalistica sviluppata, che generalizza la forma di merce del prodotto, cioè produce beni da destinare allo scambio e riduce a merce la stessa forza-lavoro.