Indios veros homines esse

di Il Pedante

L'homme moderne, au lieu de chercher à s'élever à la vérité, prétend la faire descendre à son niveau.

René Guénon

Lebensborn A/R

È certo una buffa coincidenza che a tirar fuori dalla scatola degli orrori storici l'eugenetica, pseudoscienza che postula un nesso tra selezione genetica e progresso sociale, sia un signore che di nome fa Eugenio. Così scriveva su L'Espresso il 7 agosto scorso:

Si profila come fenomeno positivo, il meticciato, la tendenza alla nascita di un popolo unico, che ha una ricchezza media, una cultura media, un sangue integrato. Questo è un futuro che dovrà realizzarsi entro due o tre generazioni e che va politicamente effettuato dall’Europa. E questo deve essere il compito della sinistra europea e in particolare di quella italiana.

Il tema non gli è nuovo. A sentir lui, di «meticciato» avrebbe già discusso l'anno scorso nientemeno che con il Santo Padre, ricevendone la seguente previsione: «dopo due, tre, quattro generazioni, quei popoli si integrano e la loro diversità tende a scomparire del tutto». Dopo una seconda udienza nell'estate di quest'anno, ci assicurava che:

La tesi del Papa è che il meticciato è inevitabile e va anzi favorito dall'Europa. Ringiovanisce la nostra popolazione, favorisce l'integrazione delle razze, delle religioni, della cultura.

Manca giusto dire che rende il pelo più lucido.

Non è invece una coincidenza, né deve più stupire, che questi manifesti zootecnici appaiano disinvolti sul principale quotidiano nazionale di centrosinistra e che si auspichi di affidarne la realizzazione alla odierna «sinistra europea e in particolare [a] quella italiana». Chi si raffigura portatore di valori e missioni non negoziabili (come è segnalato dall'arruolamento, ci auguriamo coatto, della massima autorità religiosa) finisce nel campo comune ai totalitarismi di ogni colore, quello in cui le comunità umane non sono più destinatarie e ispiratrici, bensì strumenti, di un'idea politica. Anzi, non sono più nemmeno più umane se è lecito stiparle, trasferirle e ibridarle nei recinti da monta come le mandrie.

Sull'Huffington Post Luca Steinmann ricostruisce il sostrato ideologico di Jugend Rettet, la ONG recentemente incriminata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I suoi attivisti, «giovani figli delle classi sociali più abbienti della Germania» che si percepiscono come «figli dei crimini passati commessi in nome della germanicità», sarebbero animati dalla

volontà di porre fine al costante e opprimente paragone con il passato nazionalsocialista attraverso lo scioglimento delle singole identità particolari, a partire dalla propria... I migranti, in questi termini, rivestono [la] funzione... di contribuire con la loro presenza in Europa alla creazione di una nuova società in cui l'integrazione sia reciproca. All'interno di essa i popoli europei potranno finalmente sciogliere i propri riferimenti nazionali [per] entrare a far parte di un unico mondo globalizzato senza limiti di confini, di differenze nazionali e di retaggi religiosi e culturali.

Il pattern è il medesimo. Se la ricostruzione di Steinmann è corretta, c'è ovviamente da chiedersi come si possano espiare i crimini di chi voleva forzare la selezione di una razza pura... forzando la selezione di una razza mista. Che cosa distinguerebbe i due obiettivi? Tecnicamente nulla, tanto più che in entrambi i casi si lasciano sul campo morti, feriti e stravolgimenti di popoli. E che la cancellazione deliberata di un gruppo etnico o nazionale si chiama ancora genocidio. In quanto all'esecuzione va riconosciuto che i nonni dei giovani rettende avevano perseguito l'obiettivo con più determinazione (Progetto Lebensborn). Oggi ci si limita a sversare nel continente bastimenti di maschi neri in età fertile. E poi? Come si pensa di ottenere un «popolo unico» dal «sangue integrato» nel giro di «due o tre generazioni»? Basterebbe, da solo, il mitico big bamboo a trascinare in massa le europee nei talami dei nuovi riproduttori? O più realisticamente servirebbero argomenti più coercitivi e discriminatori per onorare quella scadenza? Se sì, preferiamo non conoscerli.

Ma fingiamo almeno di crederci. Di credere che tutto ciò sia possibile, anzi auspicabile, e che il fine giustifichi i mezzi. Che in un Occidente minacciato dalla scomparsa della classe media la «nascita di un popolo unico, che ha una ricchezza media, una cultura media» riporterebbe un po' di equità.

Innanzitutto andrebbe capito dove si collocherebbe quella media. Se l'aritmetica non è una disciplina di destra, non si può combattere la povertà importando poveri, come non si può alzare la media di un insieme di numeri aggiungendovi numeri inferiori alla media. Peccato. Fingiamo però di accettare anche questo: di impoverirci per amore di uguaglianza, per crescere, prima o poi, tutti insieme armoniosamente. Ma è mai successo? Che importando masse etnicamente e culturalmente lontane «dopo due, tre, quattro generazioni, [i] popoli si integrano e la loro diversità tende a scomparire del tutto»? Vediamo.

***

L'esportazione dei popoli africani non è una cosa nuova. A partire dal XVII sec. oltre 10 milioni di africani furono deportati nel Nuovo Mondo. Come oggi si naufraga nel Mediterraneo, allora si naufragava nell'Atlantico. Come oggi si muore viaggiando nell'Africa subsahariana verso la costa, allora si moriva viaggiando nell'Africa occidentale verso la costa. E come oggi in Libia, anche allora i trafficanti locali infliggevano ai deportandi aggressioni, torture, segregazione e ricatti. I nuovi arrivati finivano nei campi di tabacco, canna da zucchero e cotone, come oggi in quelli di pomodori e limoni. Ed erano merce di un padrone, come spesso lo sono oggi di caporali, papponi e altri sfruttatori.

Complessivamente, gli antenati africani insediatisi negli Stati Uniti d'America sono stati 400.000-450.000 (in Italia ne sono sbarcati 1 milione negli ultimi dieci anni, di cui la metà solo negli ultimi tre). Quando fu firmata la dichiarazione di indipendenza (1776), i neri erano circa 700.000: quasi un quinto della popolazione americana di allora. Quando fu abolita la schiavitù (1865) erano diventati quasi 5 milioni, pari al 13% della popolazione, mantenendosi su questa percentuale fino ai nostri giorni.

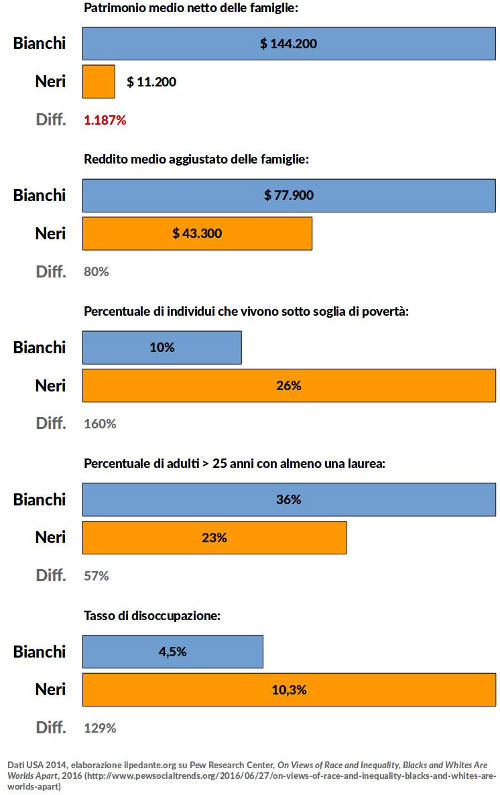

Sono trascorsi secoli dallo sbarco dei primi africani e 150 anni dalla loro liberazione. Già il fatto che da allora la percentuale di popolazione nera sia rimasta invariata la dice lunga sulla plausibilità di sintetizzare un popolo dal «sangue integrato» per mera giustapposizione. In quanto all'equità, osserviamo qualche numero:

Eccola la «ricchezza media» prodotta da secoli di (non) ibridazione: una concentrazione nelle mani dei bianchi di patrimoni che mediamente superano di 13 (tredici) volte quelli dei neri. E la situazione non sembra migliorare. Oggi, ad esempio, il gap salariale tra afroamericani e bianchi, in un contesto deflativo generalizzato, è più ampio rispetto a quarant'anni fa. Ma non solo. I discendenti degli ex schiavi africani:

- rappresentano la maggioranza relativa della popolazione carceraria. La probabilità che un afroamericano finisca in carcere è 5 volte più alta di quella di un bianco. In 11 stati, un adulto nero su 20 è in prigione, in Oklahoma 1 su 15. Il gap è in continuo aumento;

- subiscono relativamente più arresti per quasi tutti i tipi di crimine. Ogni anno più della metà degli arrestati per omicidio è di colore, con una probabilità di uccidere 6-7 volte più alta di un bianco (ispanici inclusi). A New York, nel 2014, un afroamericano aveva 31 volte la probabilità di un bianco di essere arrestato (quasi 100 volte nel caso di sparatorie);

- subiscono anche relativamente più crimini, sebbene in percentuali decisamente più ridotte (crimini violenti: +13% vs. bianchi, +1,2% vs. ispanici; crimini contro la proprietà: +24% vs. bianchi, +16% vs. ispanici);

- a parità di crimini e di circostanze ricevono sentenze mediamente più dure dei bianchi, in certi casi anche doppie o triple.

***

La storia americana ci suggerisce alcune lezioni. Innanzitutto, che l'introduzione di masse africane in un contesto numericamente, economicamente e politicamente dominato dall'etnia europea non produce in sé alcun «meticciato» o amalgama genetico-culturale omogeneo, se non forse nel lunghissimo termine (realisticamente millenni). L'effettivo sradicamento di quelle masse ne ha sì cancellato la memoria delle origini integrandole senza residui nella compagine identitaria del paese di destinazione (negli Stati Uniti gli afroamericani non sono mai stati «stranieri»), ma non la specificità etnica, che ha resistito nei secoli come (auto)rappresentazione di una specificità sociale fortemente sbilanciata verso i gradini più bassi della gerarchia delle classi. La discriminante etnica si è insomma dimostrata ben più pervicace del retaggio culturale e religioso, con buona pace non solo di chi parla di «scontro di civiltà» ma anche e soprattutto di chi vede nella rimozione o attenuazione di quel retaggio la condizione sufficiente dell'integrazione tra i popoli. Nel solco di quella discriminante si è anzi tracciata una nuova identità sicuramente inedita e «global» - quella afroamericana - ma non per questo meno problematica e scevra da conflitti.

Negli USA la segregazione razziale è stata rimossa dalle leggi, dal discorso pubblico e persino dalle coscienze degli americani, che infatti si percepiscono tra i popoli meno razzisti del mondo. Ma come si è visto, non dai fatti. Da un lato questa battaglia cosmetica ha fatto leva sugli strascichi psicologici di una lunga stagione di violenza e sulla sua storiografia: le angherie degli schiavisti, una guerra civile, le esecuzioni sommarie, le campagne dei suprematisti e le race riots delle metropoli. La memoria istituzionalizzata di quegli eventi ha alimentato una censura fondata sulla colpa dei padri - quindi sulla paura - che però manca nelle coscienze degli europei, sicché non stupisce che nel nostro continente ci si appresti a rivivere quella stagione, ad esempio qui, qui, qui o qui.

La vicenda degli Stati Uniti d'America fondati sulla commistione irrisolta di africani ed europei, la stessa su cui si vogliono fondare oggi gli Stati Uniti d'Europa, è un libro aperto di ciò che ci aspetta. Se non si fermano i trasferimenti, il meno peggio è che l'inevitabile transizione violenta duri poco, non mieta troppe vittime e soprattutto non fornisca il pretesto per ridurre ulteriormente il perimetro della libertà di espressione e di azione, se non della democrazia. Dopo la conta dei morti si finirebbe per abbracciare il compromesso multietnico americano, quello di una discriminazione praticata ma non dichiarata, accettabile ma non confessabile, istituzionalizzando il ruolo di sottoproletariato perennemente emarginato e indigente, e perciò più esposto alla devianza, in cui già languono tanti nuovi arrivati dall'Africa. Questo esito, lo ripetiamo, è il meno drammatico ma non il più scontato, e può facilmente degenerare in qualcosa di peggio. Un ostacolo importante sulla via di questa integrazione rigorosamente nominale è, ad esempio, il fatto che in Europa gli stranieri sono anche amministrativamente tali. Da qui l'urgenza altrimenti inspiegabile di accelerare l'accesso alla cittadinanza, che «deve essere il compito della sinistra... in particolare di quella italiana».

Tutto ciò è naturalmente lontano dal sogno (o incubo) di un socialismo anche genetico, di una razza neutra che non avrebbe più pretesti per accapigliarsi, ma forse non troppo lontano dagli obiettivi dei più accorti divulgatori di quel sogno. In quanto agli altri, quelli che ci credono davvero, osserviamo in essi i vizi classici del pensiero progressista: la hýbris di muovere masse e sedimenti plurimillenari nell'aspettativa che storia e natura si pieghino alle proprie illuminazioni da dopopranzo; l'inconsequenzialità di anteporre il carro di un mondo sognato, ai buoi delle azioni che rendano quel mondo possibile e sostenibile; la proiezione ossessiva verso un futuro che, poiché non ancora realizzato, può accomodare i propri desideri più della coriacea immutabilità del passato; il rifiuto di voltarsi indietro per accertarsi se casomai quel futuro non sia la replica di un passato e di un presente da evitare, o se quelle illuminazioni non siano la cosmesi di moventi già sanzionati dalla storia.

Ne scriveremo nel prossimo capitolo.

* * * *

L'amore

Quando fu emanata la bolla Sublimis Deus - era il 13 giugno 1537 - a Roma di indios dovevano essersene visti pochi, o forse nessuno. Sicché è improbabile che papa Farnese fosse mosso dalla simpatia per quelle genti quando scrisse che le si doveva considerare esseri umani a tutti gli effetti («utpote veros homines esse») e vietò ai cristiani di ridurle in schiavitù e di spogliarle dei loro beni («sua libertate ac rerum suarum dominio privatos, seu privandos non esse»). Anche perché il decreto si applicava a tutti i popoli della terra, persino a quelli non ancora conosciuti («omnes alias gentes ad noticiam Christianorum imposterum deventuras»), di qualsiasi fede essi fossero («licet extra Fidem Christi»).

La Sublimis Deus deve essere una delle bolle pontificie più disapplicate della storia. Spagnoli e portoghesi continuarono a massacrare, depredare e sfruttare gli indigeni delle Americhe per secoli. Di lì a poco ci si misero i protestanti inglesi nelle colonie asiatiche e americane. Poi francesi, belgi, giapponesi, italiani, tedeschi e tanti altri, prima e dopo, ieri come oggi, con le armi o con l'usura, con i colpi di stato o le sanzioni, ciascuno a offrire la sua declinazione della lotta di classe geopolitica, quella in cui un popolo ne sfrutta un altro postulandone l'indegnità.

Nel frattempo l'idea inascoltata di Paolo III si era sviluppata, altrettanto inascoltata, nel diritto laico. Nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) la «dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e [i] loro diritti, uguali e inalienabili» sono il «fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Corollario: che una cultura, una religione, una storia, una civiltà, un «regime» piacciano o dispiacciano, che suscitino ammirazione o ribrezzo, che li si reputi compatibili o incompatibili con i propri valori, non ha nessuna importanza. Non rileva nella titolarità dei «diritti uguali e inalienabili» di ciascuno. Non ne giustifica lo sfruttamento, l'occupazione, l'aggressione «umanitaria», la riduzione in schiavitù, la privazione dei beni e delle risorse alimentari, minerarie, naturali. Agli occhi del papa rinascimentale i precolombiani potevano ben essere dei selvaggi e ciò nondimeno «veri homines» con gli annessi diritti.

Sembra tutto ovvio, ma non lo è. O meglio non lo è più. Non tanto perché il gioco delle dominazioni continua sotto gli occhi di tutti, ma perché si arricchisce oggi di una livrea ancora più sfuggente, di una metamorfosi il cui passaggio cruciale si colloca nel preteso superamento dell'orizzonte minimo, ma comunque lontanissimo, del rispetto materiale e giuridico per anelare a ben altri lidi: quelli dell'amore. L'amore del diverso. Che sarebbe encomiabile, persino logico: se l'amore supera il rispetto, il rispetto non può che essere incluso nell'amore e trovarvi un presidio dalle tentazioni di un altro grande protagonista retorico dei nostri tempi, l'odio.

Ma i simboli linguistici mal sopportano le relazioni matematiche, sicché tocca farsi pedanti e verificare l'equazione sul campo. Il primo problema, già rilevato in questo blog, è che quando l'amore si fa ideologico tende a tradursi nel contrario del suo contrario, cioè nell'odio degli odiatori, cioè in odio. La sostituzione della diade giuridica (lecito/illecito) con la sua presunta genitrice morale (buono/cattivo) produce a sua volta una mera sostituzione del nemico. Per amare i popoli oppressi si odiano i popoli oppressori, per amare i colonizzati si odiano i colonialisti, per amare i paesi poveri si odiano quelli ricchi ecc. sorvolando così sulla proprietà trasversale dello sfruttamento. Sul fatto, cioè, che i suoi effetti si abbattono indifferentemente sui membri più deboli di entrambi i poli per premiarne i più forti. L'ambizione universale del diritto naufraga così nella una guerra tra i disoccupati, gli impoveriti e i diseredati dei due emisferi - da qualunque parte si tifi.

I frutti più avvelenati dell'amore sono però altri, sono quelli dal sapore più antico, quelli che aggiornano i moventi dello sfruttamento ricomponendoli nelle mappe concettuali e linguistiche di chi lo schifa a parole, quelli che negano il rispetto dovuto ai diversi nell'illusione di doppiarlo. L'arsenale retorico dell'«antirazzismo» applicato al fenomeno dell'immigrazione di massa ci offre alcuni esempi.

***

In tempi meno sospetti, chi amava i popoli lontani si recava nei loro luoghi per apprenderne i costumi, la cultura e i valori. Se erano perseguitati o vittime dell'avidità altrui lottava affinché se ne rispettassero i diritti, all'occorrenza per la loro emancipazione e indipendenza politica. Accadeva così, fino a ieri, con palestinesi, baschi, tibetani, adivasi dell'India, indigeni dell'Amazzonia. Ma non oggi. Oggi l'amore del lontano serve invece a promuoverne l'evacuazione e lo sradicamento, anche a costo della morte, per poi offrire ai dislocati il più tossico dei premi: l'«integrazione», infame cencio lessicale per non parlare di assimilazione ai valori della civiltà dominante togliendo così ai deboli non solo la terra, ma finanche la cultura, la memoria di sé.

L'amore partorisce moventi. Che sono strabilianti nella loro inconsapevole volontà di sfruttare e strumentalizzare gli ultimi. Chi ad esempio immagina di imbarcare sempre più africani in Europa per allevarvi una razza «meticcia» socialmente più uguale, vede in quelle masse non esseri umani ma tori da monta da importare a milioni per testare un'ipotesi e realizzare un sogno di giustizia, oltretutto squinternato. Poi pazienza se qualche migliaio ne muore e se qualche altro si perde nella miseria o nel crimine. In fondo ce n'è tanti. Sulla stessa linea di pensiero zootecnico argomentano gli amorevoli della denatalità europea: per loro i lontani sono barili di spermatozoi da spremere per rimpinguare le mandrie occidentali. A che pro, poi? Non si sa, così hanno deciso. E tanto basta perché i poveri debbano attraversare il mare, riprodursi e vivere in un paese non loro. Accetti o non accetti, occupati o disoccupati, felici o infelici, poco importa. Purché siano tanti, sicut stellae caeli.

Forse ancora più brutale, ma classica, è l'idea che gli stranieri vadano desiderati perché fanno «i lavori che gli italiani non vogliono più fare». Cioè quelli sottopagati, un po' come il cotone del Mississippi che gli americani non volevano più raccogliere. Ma far notare il nesso con quel passato non serve: ci si sentirebbe rispondere che è comunque meglio della miseria da cui provengono. E che loro, mica come i nostri, ringraziano per un tozzo di pane. Trattandosi della stessa verbalizzazione di chi giustifica l'abbattimento dei salari e lo sfruttamento del lavoro contrattualmente indifeso, qui è davvero difficile distinguere il segno dell'amore. Ma ci proviamo lo stesso, osservando da un lato come la violenza del bisogno si trasfiguri nella virtù di una vita frugale, dall'altro come la pratica della delocalizzazione produttiva nei paesi poveri dovrebbe risolversi felicemente nel suo simmetrico: la delocalizzazione dei paesi poveri nelle nostre produzioni. A spese loro, ovviamente.

Ci sono poi le varianti fantasy, come quella in cui gli stranieri servirebbero - voce del verbo servire, da servus - per «pagare le pensioni agli italiani». O quella in cui i corpi dei nuovi immigrati sarebbero utili - dal verbo uti: usare, servirsi di - per tonificare il sistema immunitario degli europei, come lo zenzero e l'echinacea.

L'importazione di culture lontane è salutata anche dai tifosi del multiculturalismo, che per evitarsi l'incomodo di studiarle sui libri o nei luoghi in cui sono fiorite preferiscono prelevarle, ibridarle ed esibirne i campioni direttamente nelle nostre strade, sbattercele in faccia per rinforzare l'imprinting didattico. Ne nascerà un conflitto, sì, ma policromo e frizzante come le tele di un Leonid Afremov.

Gli abusi passati e presenti del colonialismo occidentale sono purtroppo reali. Per rimediare alla razzia e allo sfruttamento delle risorse di un territorio bisognerebbe però incominciare a pagarle il giusto e non, per buona misura, razziare e sfruttare anche gli esseri umani che ci abitano. Il concetto appare spesso rinforzato da una lettura karmica della faccenda: se oggi l'immigrazione di massa provoca disagi e disordini, si dice, va ricordato che le invasioni coloniali nei paesi di provenienza provocarono ben di peggio, che «anche gli italiani stupravano le etiopi». L'amore partorisce così un altro frutto profumato: l'eterna guerra per faide, la liceità di emendare il male col male e l'odio con l'odio. Usque ad finem dierum. E trasfigura quegli esseri umani in armi biologiche da sganciare sull'occidente ricco ed egoista, in un detersivo usa e getta per lavare l'onta dei padri.

I più pensosi, quelli che sanno guardare lontano, hanno invece un'idea. Che agevolando l'ingresso di masse sradicate e diseredate in Europa si creeranno le condizioni della rivoluzione degli ultimi, l'occasione di rovesciare il capitalismo che li ha tolti dalle loro terre scagliandoli come merci nel mondo. Che mai sia accaduto alcunché del genere è un dettaglio che non disturba questi strateghi. Né li disturba il fatto di asservire il disagio di milioni di persone a una loro personalissima opinione politica. Né, peraltro, si sognano di chiedere il parere degli interessati, se per caso preferiscano un SUV alle epistole di Marx, o una sistemazione per sé e i propri figli al paradiso socialista per i pronipoti.

***

Il mondo è terribilmente diseguale. Se anche non vi fosse una volontà politica di cagionare, promuovere e istigare le emigrazioni, il differenziale di benessere tra i popoli le renderebbe comunque accettabili o desiderabili per chi è nato dalla parte «sbagliata». Non solo nel Terzo Mondo ma ovunque, anche nell'Italia contemporanea che dopo la crisi si è svuotata di più di mezzo milione di persone.

Ma se l'osmosi reclama i suoi diritti, anche la ragione vuole i suoi. Da un lato, quello sistemico, le emigrazioni in massa non hanno mai colmato quel differenziale. Casomai lo hanno anzi esasperato sottraendo forza lavoro alle regioni meno avvantaggiate. Dall'altro lato, quello degli individui, la domanda di benessere all'estero è soddisfatta solo se esiste un'offerta. Non potendo includere e valorizzare gli alloctoni nel tessuto produttivo perché gravato da folli vincoli finanziari e legislativi che colpiscono ancora prima gli autoctoni, il nostro governo sta drogando quella domanda con i sussidi pubblici (4 miliardi stanziati solo nel 2017) caricando così la molla di un giocattolo dove si impoveriscono gli impoveriti per attirare i miseri e mantenerli nella miseria. Un giocattolo matematicamente destinato a scoppiare.

Non è francamente credibile che un sistema politico che affama finanche i suoi prossimi, aggredisce i lontani e semina ovunque diseguaglianza, competizione e indigenza, voglia e possa accogliere chi non ha nulla. È un insulto al buon senso. Sicché la retorica dell'«accoglienza» sembra piuttosto un tentativo di spostare il problema nei campi liberi della fiaba morale: non sapendo aggredire le cause di quel problema ci si rifugia nell'iperbole delle buone intenzioni, per quanto documentabilmente inutili o dannose, e ci si illude di sopperire con il sentimento alla violenza degli atti. Ma l'onnipotenza, insegnava Sándor Ferenczi, è il ripiego dell'impotenza. La pretesa di spalancare un continente ai sofferenti del mondo nasconde la frustrazione di non riuscire più modestamente a decifrare i modi e le responsabilità della loro sofferenza. O di non poterlo fare se non al costo di riconoscersi partecipi di quelle responsabilità, di avere ad esempio sostenuto politicamente chi nei giorni pari predicava di accogliere gli esclusi e in quelli dispari li moltiplicava sdoganando l'usura agli Stati, i conflitti internazionali, la finanziarizzazione dei servizi essenziali, l'umiliazione economica e giuridica del lavoro.

Purtroppo questo stratagemma anestetico non si limita a distrarre l'impegno indirizzandolo su obiettivi esaltanti perché irrealizzabili. La velleità di amare i lontani non nasconde solo l'incapacità di rispettarli, ma paradossalmente diventa un ulteriore pretesto per calpestarne i diritti. Proiettandoli in una fiaba li spoglia della loro umanità («veros homines esse») per farne maschere funzionali al buon esito della trama. Essi non sono ma servono: a immaginarci paladini di un mondo più solidale, giovane, tollerante, colorato e senza muri, castigatori di una civiltà colpevole e approfittatrice, lucidi tra gli ipocriti, samaritani tra i farisei. Che poi, calato il sipario, i gusci di quell'umanità sradicata finiscano nel tritacarne dell'emarginazione e del conflitto sociale è un trascurabile sottoprodotto del trip ideologico. Digeriti dallo sfruttamento emotivo, li si inoltrerà alle più classiche cure di quello politico e materiale. Amorevolmente.

Add comment