Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1769

Trump a un passo dalla vittoria: ha stato Soros (per davvero)

di OttolinaTV

Non mi azzardo a fare previsioni perché l’ultima volta che ho azzeccato un pronostico elettorale probabilmente non era ancora stato introdotto il suffragio universale. Ah, com’è che dici? Negli USA, in realtà, a ben vedere non è mai stato introdotto? Ah, ok: severo, ma giusto; comunque non mi azzardo lo stesso. Mi limito a registrare che, come probabilmente saprete già, ultimamente le quotazioni di Trump sono ritornate a salire; e dopo l’ubriacatura iniziale per la nomination di Kabala Harris, Trump è tornato a essere il favorito su almeno due delle 4 principali piattaforme di scommesse esistenti. Quello che invece, altrettanto probabilmente, molti di voi non sanno (e faranno un po’ fatica a credere) è chi c’è dietro questo recupero di The Donald perché – udite udite – ha stato Soros. Esatto: proprio lui, l’icona sexy di tutti gli analfoliberali più pervertiti del pianeta, l’eminenza grigia di tutte le cospirazioni possibili immaginabili (sia quelle vere che quelle inventate). O meglio: per essere precisi, ovviamente, non proprio Soros Soros di persona personalmente; semplicemente, quello che è stato a lungo uno dei suoi principali bracci destri, tra i fautori (se non il fautore) del famoso attacco speculativo del Soros Fund Management contro la sterlina nel 1992 e poi (a lungo) chief investment officer di tutta la baracca. “Uno degli uomini più brillanti di Wall Street” come l’ha recentemente descritto lo stesso The Donald: “rispettato da tutti”; “e anche un bel ragazzo” ha aggiunto.

Non mi azzardo a fare previsioni perché l’ultima volta che ho azzeccato un pronostico elettorale probabilmente non era ancora stato introdotto il suffragio universale. Ah, com’è che dici? Negli USA, in realtà, a ben vedere non è mai stato introdotto? Ah, ok: severo, ma giusto; comunque non mi azzardo lo stesso. Mi limito a registrare che, come probabilmente saprete già, ultimamente le quotazioni di Trump sono ritornate a salire; e dopo l’ubriacatura iniziale per la nomination di Kabala Harris, Trump è tornato a essere il favorito su almeno due delle 4 principali piattaforme di scommesse esistenti. Quello che invece, altrettanto probabilmente, molti di voi non sanno (e faranno un po’ fatica a credere) è chi c’è dietro questo recupero di The Donald perché – udite udite – ha stato Soros. Esatto: proprio lui, l’icona sexy di tutti gli analfoliberali più pervertiti del pianeta, l’eminenza grigia di tutte le cospirazioni possibili immaginabili (sia quelle vere che quelle inventate). O meglio: per essere precisi, ovviamente, non proprio Soros Soros di persona personalmente; semplicemente, quello che è stato a lungo uno dei suoi principali bracci destri, tra i fautori (se non il fautore) del famoso attacco speculativo del Soros Fund Management contro la sterlina nel 1992 e poi (a lungo) chief investment officer di tutta la baracca. “Uno degli uomini più brillanti di Wall Street” come l’ha recentemente descritto lo stesso The Donald: “rispettato da tutti”; “e anche un bel ragazzo” ha aggiunto.

Si chiama Scott Bessent ed è talmente fedele e coerente ai suoi principi che l’ultima avventura politica -prima di innamorarsi di The Donald – era stata quella (vissuta ormai oltre 20 anni fa) al fianco di Al Gore. Ed è forse proprio questo passato ad averlo fatto innamorare di Trump.

- Details

- Hits: 1719

Come si è estinta la democrazia negli Stati Uniti

Alessandro Bianchi intervista Chris Hedges

"I mass media si guadagnano da vivere vendendo al pubblico il mito dell'America. Questo è sempre stato vero. Ma ora le cose sono peggiorate. Laddove una volta si riusciva a trovare qualche voce che cercava di parlare onestamente di chi siamo come nazione e dei crimini compiuti in nostro nome, ora è quasi impossibile lottare contro il burlesque che si presenta come notizia."

Chris Hedges è autore di War Is a Force That Gives Us Meaning (2002), bestseller che è stato finalista dei National Book Critics Circle Award. Ha insegnato giornalismo alle università di Columbia, New York, Princeton e Toronto. Per circa due decenni corrispondente estero in Medio Oriente, America centrale, Africa e nei Balcani. Ha lavorato al New York Times dal 1990 al 2005 e ha vinto nel 2002 il Premio Pulitzer. Dal 2005 continua a fare vero giornalismo ogni settimana su organi di informazione indipendenti statunitensi. È l'autore che più traduciamo ed è per questo motivo di grande onore ed emozione per l'AntiDiplomatico avere avuto il privilegio di poter intervistare Chris Hedges.

Chris Hedges è autore di War Is a Force That Gives Us Meaning (2002), bestseller che è stato finalista dei National Book Critics Circle Award. Ha insegnato giornalismo alle università di Columbia, New York, Princeton e Toronto. Per circa due decenni corrispondente estero in Medio Oriente, America centrale, Africa e nei Balcani. Ha lavorato al New York Times dal 1990 al 2005 e ha vinto nel 2002 il Premio Pulitzer. Dal 2005 continua a fare vero giornalismo ogni settimana su organi di informazione indipendenti statunitensi. È l'autore che più traduciamo ed è per questo motivo di grande onore ed emozione per l'AntiDiplomatico avere avuto il privilegio di poter intervistare Chris Hedges.

* * * *

Lei ha recentemente raccontato, in un’intervista a Glenn Greenwald, la sua esperienza con il New York Times e il perché non ha potuto continuare a esercitare la sua professione di giornalista per quello che in Italia viene considerato il giornale “più affidabile” al mondo. Se dovesse descrivere sinteticamente come opera l’informazione in quel giornale che parole userebbe?

Più che fare giornalismo, il New York Times premia ormai solo l'accesso ai potenti e ai ricchi. Negli ultimi anni, questo modo di operare lo ha portato a pubblicare numerose storie che si sono rivelate false. I redattori del giornale sono stati degli autentici propagandisti e Tony Judt li ha definiti “gli utili idioti di Bush” per la guerra in Iraq. Il giornale si è trasformato in un megafono della storia delle armi di distruzione di massa. E ancora: hanno soppresso, su richiesta del governo, una denuncia di James Risen sulle intercettazioni senza mandato degli americani da parte della National Security Agency, finché il giornale non ha saputo che l’inchiesta sarebbe stata pubblicata nel libro di Risen...

- Details

- Hits: 1747

Ebrei o sionisti? Decidete!

di Algamica

La manifestazione del 5 ottobre a Roma è stata grande nonostante la campagna terroristica fatta dalla stampa, in modo martellante quella dei fogliacci di destra.

La manifestazione del 5 ottobre a Roma è stata grande nonostante la campagna terroristica fatta dalla stampa, in modo martellante quella dei fogliacci di destra.

In quella manifestazione esponevamo un cartello: «Ebrei o sionisti? Decidete »! Un cartello che ha incuriosito perfino la nota giornalista Giovanna Botteri che ha voluto intervistarci, alla quale abbiamo esposto il suo significato e alla domanda: «ma allora non credete nella possibilità di due popoli due Stati»? abbiamo risposto che: «è l’insieme dell’Occidente che non ha mai voluto uno Stato per i palestinesi ed ha sempre sostenuto lo Stato di Israele e la sua azione criminale per 80 anni nei confronti dei palestinesi fino al genocidio che sta praticando in questo periodo».

Ora nonostante, ripetiamo, la campagna terroristica e il divieto della questura e del governo, ispirati dalla Sinagoga di Roma, fin da subito che era stata indetta la manifestazione, la manifestazione c’è stata, nonostante che per entrare in piazza fosse necessario essere identificati. Dunque il significato è impressionante: una volontà di esprimere a tutti i costi una condanna radicale dell’Occidente e dello Stato sionista di Israele e il sostegno alla resistenza palestinese.

Si diceva: «ma manifestare il 5 ottobre, a ridosso del 7 ottobre, ha un significato politico: vuol dire festeggiare l’azione “terroristica” compiuta da Hamas il 7 ottobre 2023». Ovviamente chi ragiona in questo modo intende rimuovere in toto 80 anni di torture operate dallo Stato sionista di Israele nei confronti del popolo palestinese. A noi non interessa fare comparazione, perché se dovessimo mettere su due piatti di una bilancia ottant’anni di soprusi e il 7 ottobre 2023 non c’è alcun dubbio di dove penderebbe la bilancia.

- Details

- Hits: 1391

Il ritorno dell’estrema destra nell’Europa (neo)liberale

di Giovanni Guerra

Il successo dei "populisti" non è la causa, ma l’effetto, della crisi della democrazia. E dato che all'orizzonte l’unico keynesismo che si profila è quello in campo militare coniugato al rigore fiscale, è prevedibile un ulteriore rafforzamento dell'estrema destra

Stimolato da alcune considerazioni del suo maestro Hegel, Karl Marx, nell’incipit del 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, osservava che la «storia si present[a]» sempre «due volte», «la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa». L’adagio del filosofo di Treviri descrive alla perfezione il ritorno dell’estrema destra in Europa a distanza di un secolo, lustro più, lustro meno, dalla sua prima ascesa con Mussolini (1922) ed Hitler (1933), ma anche Horty (1920), Salazar (1932), Franco (1939) e Pétain (1939), che hanno fatto precipitare il continente nel ventennio più buio della sua storia recente.

Stimolato da alcune considerazioni del suo maestro Hegel, Karl Marx, nell’incipit del 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, osservava che la «storia si present[a]» sempre «due volte», «la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa». L’adagio del filosofo di Treviri descrive alla perfezione il ritorno dell’estrema destra in Europa a distanza di un secolo, lustro più, lustro meno, dalla sua prima ascesa con Mussolini (1922) ed Hitler (1933), ma anche Horty (1920), Salazar (1932), Franco (1939) e Pétain (1939), che hanno fatto precipitare il continente nel ventennio più buio della sua storia recente.

La resistibile ascesa dei populisti in Europa

Quelli erano “dittatori”, quelli di oggi sono (chiamati) “populisti”, ma non per questo sono meno pericolosi. Sollecitati da questa ricorrenza storica, e stanchi di veder versare altre lacrime di coccodrillo da parte di chi pensa che il successo dell’estrema destra sia la causa, e non l’effetto, della crisi della democrazia nel continente, sembra doveroso provare a riflettere sulle responsabilità gravanti sulle classi dirigenti liberali europee (Zielonka), nella convinzione che molte siano le colpe loro imputabili nell’aver favorito, oggi come allora, tale resistibile exploit. Non solo, forte è l’impressione che, proprio come in passato, tra l’estrema destra e l’«estremo centro» (Ali) (neo)liberale si registrino numerose convergenze, a partire, neanche a dirlo, dalla comune avversione per il socialismo (Dardot – Guéguen – Laval – Sauvêtre): a ben vedere, la prima non costituisce una “rottura” rispetto al secondo, quanto piuttosto una “inflessione” sciovinistica e politicamente illiberale di una medesima cultura basata sulla protezione del liberismo economico e dei processi di accumulazione capitalistica (Wilkinson).

- Details

- Hits: 1953

Elezioni USA, una guerra interna al capitalismo finanziario

di Alessandro Volpi

Alle presidenziali USA la sfida tra Harris-Walz e Trump-Vance andrebbe più adeguatamente definita come uno scontro tra il capitalismo finanziario delle "Big Three" e quello che ne vuole indebolire il monopolio. Senza scomodare la contrapposizione “Sinistra” - “Destra”

In seguito all’annuncio del ritiro di Biden dalla corsa presidenziale è emerso, con sempre maggiore chiarezza, uno scontro in corso all’interno del capitalismo finanziario statunitense. Provo a sintetizzarlo e forse anche a semplificarlo. Dopo la scelta di Vance come vicepresidente, dopo le prese di posizione di Musk, sta infoltendosi la schiera dei sostenitori – e finanziatori – di Trump. Si tratta di soggetti riconducibili a un capitalismo che prova ad arginare lo strapotere delle Big Three, cioè dei superfondi ,Vanguard, Black Rock e State Street, ormai decisamente legati ai democratici. Sia Biden sia Kamala Harris hanno avuto e hanno nel loro staff figure chiave che provengono da Black Rock. Un personaggio come Jamie Dimon, il CEO di JP. Morgan, la banca dei superfondi, blandito da Trump, è stato a lungo in procinto di essere candidato per i democratici. Il presidente della Fed, con il sostegno di Yellen, ha accompagnato le strategie degli stessi superfondi, comprando a piene mani i loro Etf [Exchange Traded Funds, fondi d’investimento quotati in borsa che seguono la performance di un in-dice: ndr].

In seguito all’annuncio del ritiro di Biden dalla corsa presidenziale è emerso, con sempre maggiore chiarezza, uno scontro in corso all’interno del capitalismo finanziario statunitense. Provo a sintetizzarlo e forse anche a semplificarlo. Dopo la scelta di Vance come vicepresidente, dopo le prese di posizione di Musk, sta infoltendosi la schiera dei sostenitori – e finanziatori – di Trump. Si tratta di soggetti riconducibili a un capitalismo che prova ad arginare lo strapotere delle Big Three, cioè dei superfondi ,Vanguard, Black Rock e State Street, ormai decisamente legati ai democratici. Sia Biden sia Kamala Harris hanno avuto e hanno nel loro staff figure chiave che provengono da Black Rock. Un personaggio come Jamie Dimon, il CEO di JP. Morgan, la banca dei superfondi, blandito da Trump, è stato a lungo in procinto di essere candidato per i democratici. Il presidente della Fed, con il sostegno di Yellen, ha accompagnato le strategie degli stessi superfondi, comprando a piene mani i loro Etf [Exchange Traded Funds, fondi d’investimento quotati in borsa che seguono la performance di un in-dice: ndr].

La cordata dei trumpiani contro gli oligopoli finanziari targati “democrats”

Contro questa simbiosi ha preso corpo, come accennato, una cordata di figure che vuole utilizzare il potere politico della presidenza Trump per combattere o limitare proprio lo strapotere delle Big Three. In tale sequenza compaiono alcuni grandi fondi hedge, come quello di John Paulson, preoccupati per la progressiva emarginazione da un “mercato” normalizzato dai superfondi, alcuni petrolieri non legati direttamente ai colossi dell’energia in mano alle Big Three, come Timothy Dunn e Harold Hamm di Continental Resources, ma figurano anche miliardari di lunga tradizione come i Mellon, infastiditi dallo strapotere di Fink, e personaggi alla Bernie Marcus, il fondatore di Home Depot, un colosso da 500 mila occupati, ostile al modello fabless delle big tech che vede affacciarsi nella sua creatura, ceduta proprio a Vanguard, Black Rock e State Street.

- Details

- Hits: 1095

La sottile linea rossa tra celodurismo e guerra aperta

di Enrico Tomaselli

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’attacco iraniano di ieri non apre una fase di guerra aperta tra Teheran e Tel Aviv. Nonostante tutto, siamo ancora nella fase della deterrenza – o, se si preferisce, del celodurismo.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’attacco iraniano di ieri non apre una fase di guerra aperta tra Teheran e Tel Aviv. Nonostante tutto, siamo ancora nella fase della deterrenza – o, se si preferisce, del celodurismo.

Indiscutibilmente, e non poteva essere altrimenti, la rappresaglia iraniana è stata su una scala ben maggiore rispetto a quella dello scorso aprile, e aveva chiaramente lo scopo – ancora una volta – di inviare un messaggio a Israele e agli USA; messaggio sia sulla determinazione iraniana a non farsi intimidire, sia sulla propria capacità di risposta militare.

Con l’attacco di ieri, assai spettacolare, l’Iran ha quindi spostato un po’ l’asticella. Non c’è stato il largo preavviso della volta precedente, non c’è stato uso di droni (molto più lenti), la quantità di missili (quasi tutti balistici) è stata significativamente maggiore.

Altri elementi degni di nota dell’operazione sono stati: l’attacco più massiccio ad almeno 4 aeroporti (Tel Nof, Nevatim, Hatzerim, Lod), che rappresentano l’infrastruttura necessaria per l’aviazione – cioè lo strumento con cui maggiormente si manifesta la supremazia militare israeliana; la scelta di bersagli esclusivamente militari (l’occidente è risucchiato nel proprio ombelico, ma il resto del mondo vede la differenza con quanto fa Israele a Gaza e in Libano); la correlazione diretta tra bersagli e causale (aeroporto Nevatim, sede del Mossad e dell’unità 8200). E, ancora una volta, l’aver utilizzato solo una parte, e non la più avanzata, del proprio arsenale.

Al tempo stesso, non può sfuggire il fatto che ben tre degli obiettivi più rilevanti (Nevatim, Mossad, 8200) siano stati evacuati qualche ora prima, il che – al di là di una certa prevedibilità, e delle capacità d’intelligence – fa sospettare che qualcosa sia stato fatto volutamente filtrare, per ridurre al minimo il numero delle vittime.

- Details

- Hits: 1411

Podemos, ascesa e fallimento

di Raúl Rojas-Andrés, Samuele Mazzolini, Jacopo Custodi

Il populismo di sinistra di Podemos è rimasto vittima della sua cultura elitaria. I leader della formazione viola sono riusciti a suscitare ammirazione intellettuale, ma non identificazione politica, e questo ha favorito il cortocircuito della sua operazione populista

Quest’anno ricorre un decennio dalla nascita di Podemos, il partito che è emerso sull’onda del movimento 15M e ha sfidato l’austerità nelle piazze delle principali città spagnole. Nei primi giorni, tutto sembrava possibile. Ben presto si è trovato in testa ai sondaggi nazionali con oltre il 20% di consensi, prevedendo di superare il Partito Socialista (PSOE) terremotando il sistema dei partiti che resisteva in Spagna dalla transizione alla democrazia alla fine degli anni Settanta.

Quest’anno ricorre un decennio dalla nascita di Podemos, il partito che è emerso sull’onda del movimento 15M e ha sfidato l’austerità nelle piazze delle principali città spagnole. Nei primi giorni, tutto sembrava possibile. Ben presto si è trovato in testa ai sondaggi nazionali con oltre il 20% di consensi, prevedendo di superare il Partito Socialista (PSOE) terremotando il sistema dei partiti che resisteva in Spagna dalla transizione alla democrazia alla fine degli anni Settanta.

Ma da allora molto è cambiato. Oggi, la rappresentanza di Podemos nel Parlamento spagnolo è scesa a soli quattro deputati. Al suo apice, ne aveva settantuno. Alle elezioni di giugno per il Parlamento europeo, Podemos e la sua costola, Sumar, hanno corso separatamente e hanno ottenuto rispettivamente solo il 3,3% e il 4,7%.

Podemos ha fatto irruzione sulla scena adottando una strategia populista ispirata alla sinistra latinoamericana e al lavoro del teorico politico argentino Ernesto Laclau. Si è discostato dalle logiche, dai discorsi e dai simboli tradizionali della sinistra spagnola. Invece di inquadrarsi in opposizione alla destra, ha cercato di fare appello al “popolo” in opposizione alla “casta”. Ma la sua strategia si trovò ben presto divisa in due fazioni opposte.

La prima, guidata da Pablo Iglesias e nota come “pablismo”, sosteneva un ritorno a un’identità apertamente di sinistra. La seconda, quella guidata da Íñigo Errejón, riuniva coloro che volevano mantenere la tabella di marcia populista: costruire ampie maggioranze attorno a un discorso volutamente ambiguo, abbastanza ampio da includere settori diversi e non politicizzati della popolazione. L’“Errejonismo” ha finito per lasciare il partito dando vita a un proprio gruppo, Más País, che ora fa parte di Sumar.

- Details

- Hits: 1790

Lotta di classe e lotta anticoloniale in Palestina

di Jacques Bonhomme

1. Dal presente al passato: vecchie storie da non dimenticare

1. Dal presente al passato: vecchie storie da non dimenticare

Quando sono in corso rivoluzioni o guerre civili, le svolte diplomatiche più sorprendenti possono essere una “continuazione della lotta rivoluzionaria con altri mezzi” - per parafrasare il celebre detto dell’altrettanto celebre generale prussiano -, e così è stato a Brest-Litovsk, nel 1918, o in Cina, tra i comunisti e il Kuomintang, nel 1937, di fronte all’invasione giapponese. Ma quando, come appare prepotentemente nel caso della Palestina, una Rivoluzione scaturisce da una Resistenza anticoloniale lunga e sofferta, costellata di offensive e di repressioni spietate, certe svolte diplomatiche tendono ad aprire, e a esasperare, un dualismo fra due livelli, e di conseguenza fra due forme, della lotta: l’articolazione delle alleanze e l’articolazione degli obiettivi. L’apparente complementarità di queste due forme e di questi due livelli della lotta non deve, però, ingannare, poiché le alleanze e gli obiettivi non si accordano mai spontaneamente e soprattutto – a causa della contraddizione che li oppone – non si accordano mai stabilmente. In alcune circostanze le alleanze e gli obiettivi si divaricano ampiamente.

Per quanto riguarda la Palestina, il dualismo concerne due scene non componibili: da una parte l’accordo di Pechino, con il quale le autorità cinesi hanno precostituito, all’ombra dei propri investimenti di capitale nell’area mediorientale, una riconciliazione al ribasso fra tutte le organizzazioni palestinesi e dall’altra le iniziative autonome delle formazioni della Resistenza, come, per esempio, la diffusione di una guerriglia capillare della popolazione palestinese in Cisgiordania, una guerriglia destinata a generalizzare e a radicalizzare lo scontro con lo Stato sionista nelle zone affidate alla sorveglianza dell’ANP, il solerte poliziotto di Israele.

- Details

- Hits: 1346

Trump, Le Pen, AFD: abbiamo finalmente un’alternativa?

di OttolinaTV

Oh! Finalmente quando ci saranno Trump, Le Pen e Alternative fur Deutschland, quegli ipocriti dei progressisti globalisti la finiranno di fare guerre e di seminare il terrore in giro per il mondo; l’imperialismo dei finti buonisti è finalmente sconfitto e il popolo e la democrazia stanno per trionfare! Ce l’avrete sicuramente anche voi quell’amico un po’ speciale che, da una parte, si dichiara anti-sistema e dice di essere per la democrazia e gli interessi classi popolari e, dall’altra, esulta per tutte le vittorie elettorali della peggiore destra identitaria solo perché almeno non hanno vinto i Biden, i Macron o gli Scholz di turno (che culo!) o che, addirittura, vagheggia di improbabili alleanze tra le destre suprematiste del pianeta e le forze socialiste in nome della comune lotta al capitalismo e alla globalizzazione. Ora, se fino a qualche anno fa allucinazioni di questo tipo erano quantomeno scusabili – data l’assoluta egemonia culturale del progressismo liberale che poteva davvero far pensare ad un nemico comune – oggi invece potrebbero dimostrarsi dei deliri estremamente pericolosi perché, come si sottolinea anche in un recentissimo studio dell’istituto di scienze sociali tedesco Tricontinental, una nuova forma di destra sembra prendere sempre più piede nella politica occidentale; una destra tanto diversa dalla destra liberale e finto conservatrice a cui ci eravamo abituati negli ultimi decenni, quanto dalla destra fascista del ‘900, con la quale pure sembrare mostrare qualche inquietante analogia. Una destra, insomma, in gran parte inedita, ben rappresentata da Trump e dai suoi imitatori europei che oggi fanno il pieno alle urne e che, contrariamente al wishful thinking di qualche compagno sui generis, non sembra avere nessuna intenzione di mettere in discussione i rapporti di forza oligarchici nelle nostre società, né di porre fine alla volontà di dominio dell’Occidente sul resto del mondo. Insomma: proprio nulla di anti-sistema; una destra, anzi, che agli occhi delle tanto detestate élite transnazionali potrebbe rivelarsi particolarmente funzionale alla nuova fase storica che stiamo vivendo, tanto che potrebbe essere capace di imporre, nei prossimi anni, una vera e propria nuova egemonia culturale.

Oh! Finalmente quando ci saranno Trump, Le Pen e Alternative fur Deutschland, quegli ipocriti dei progressisti globalisti la finiranno di fare guerre e di seminare il terrore in giro per il mondo; l’imperialismo dei finti buonisti è finalmente sconfitto e il popolo e la democrazia stanno per trionfare! Ce l’avrete sicuramente anche voi quell’amico un po’ speciale che, da una parte, si dichiara anti-sistema e dice di essere per la democrazia e gli interessi classi popolari e, dall’altra, esulta per tutte le vittorie elettorali della peggiore destra identitaria solo perché almeno non hanno vinto i Biden, i Macron o gli Scholz di turno (che culo!) o che, addirittura, vagheggia di improbabili alleanze tra le destre suprematiste del pianeta e le forze socialiste in nome della comune lotta al capitalismo e alla globalizzazione. Ora, se fino a qualche anno fa allucinazioni di questo tipo erano quantomeno scusabili – data l’assoluta egemonia culturale del progressismo liberale che poteva davvero far pensare ad un nemico comune – oggi invece potrebbero dimostrarsi dei deliri estremamente pericolosi perché, come si sottolinea anche in un recentissimo studio dell’istituto di scienze sociali tedesco Tricontinental, una nuova forma di destra sembra prendere sempre più piede nella politica occidentale; una destra tanto diversa dalla destra liberale e finto conservatrice a cui ci eravamo abituati negli ultimi decenni, quanto dalla destra fascista del ‘900, con la quale pure sembrare mostrare qualche inquietante analogia. Una destra, insomma, in gran parte inedita, ben rappresentata da Trump e dai suoi imitatori europei che oggi fanno il pieno alle urne e che, contrariamente al wishful thinking di qualche compagno sui generis, non sembra avere nessuna intenzione di mettere in discussione i rapporti di forza oligarchici nelle nostre società, né di porre fine alla volontà di dominio dell’Occidente sul resto del mondo. Insomma: proprio nulla di anti-sistema; una destra, anzi, che agli occhi delle tanto detestate élite transnazionali potrebbe rivelarsi particolarmente funzionale alla nuova fase storica che stiamo vivendo, tanto che potrebbe essere capace di imporre, nei prossimi anni, una vera e propria nuova egemonia culturale.

- Details

- Hits: 1541

La visita di Meloni a Pechino e il senso delle relazioni Italia-Cina

di Alberto Bradanini

1. Sebbene sia trascorso appena un mese, che nel vortice di un mondo in ebollizione sembra un secolo, resta d’interesse gettare uno sguardo sul viaggio in Cina, a fine luglio, della Presidente del Consiglio. A Pechino, Giorgia Meloni è stata ricevuta con ogni decoro, alla luce della tradizionale ospitalità cinese, ma anche degli interessi che la Cina mira a tutelare nel suo rapporto con l’Italia, membro formale del G7 e una delle prime otto/nove economie al mondo. Qualche settimana prima si era recato a Pechino anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, A. Urso, mentre il capo di Stato S. Mattarella concluderà in autunno un’insolita triade di viaggi istituzionali italiani in Cina.

1. Sebbene sia trascorso appena un mese, che nel vortice di un mondo in ebollizione sembra un secolo, resta d’interesse gettare uno sguardo sul viaggio in Cina, a fine luglio, della Presidente del Consiglio. A Pechino, Giorgia Meloni è stata ricevuta con ogni decoro, alla luce della tradizionale ospitalità cinese, ma anche degli interessi che la Cina mira a tutelare nel suo rapporto con l’Italia, membro formale del G7 e una delle prime otto/nove economie al mondo. Qualche settimana prima si era recato a Pechino anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, A. Urso, mentre il capo di Stato S. Mattarella concluderà in autunno un’insolita triade di viaggi istituzionali italiani in Cina.

Per comprendere il senso di tali interlocuzioni, in particolare la visita di G. Meloni, di cui questo scritto si occupa, è necessario scendere sotto la superficie per catturare quel prisma di sottintesi/malintesi solitamente rimosso per pigrizia, convenienza o pavidità. Un esercizio questo che offre altresì l’occasione per toccare altri aspetti di natura internazionale, scollegati dalla visita, ma utili alla riflessione.

A Pechino, G. Meloni ha incontrato i vertici della Repubblica Popolare, il presidente Xi Jinping, il primo ministro Li Qiang, il presidente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Zhao Leji, tutti consapevoli, ça va sans dire, che i due paesi hanno un peso economico e politico ben distinto, oltre ad appartenere a diversi sistemi di alleanze.

Deve rilevarsi che le intese raggiunte non hanno per i due paesi una valenza di impegni formali. L’Italia, infatti, quale membro della gabbia europea, non può sottoscrivere accordi bilaterali veri e propri, una competenza questa che spetta solo alla Commissione Ue, sul cui sostegno l’Italia non ha mai potuto contare.

- Details

- Hits: 1367

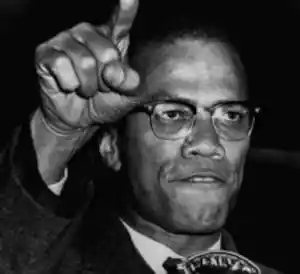

Avanti barbari!/4

Una precisazione necessaria

di Sandro Moiso

«Voi non sapete cos’è una rivoluzione, se lo sapeste non usereste questa parola. Una rivoluzione è sanguinosa. La rivoluzione è ostile. La rivoluzione non conosce compromessi. La rivoluzione rovescia e distrugge qualsiasi ostacolo trovi sul suo cammino. Chi ha mai sentito parlare di una rivoluzione in cui si incrociano le braccia per cantare We Shall Overcome? Non è quello che si fa durante una rivoluzione. Non avreste il tempo di cantare, poiché sareste troppo impegnati a impiccare.» (Malcom X, discorso alla King Solomon Baptist Church di Detroit, 10 novembre 1963)

«Voi non sapete cos’è una rivoluzione, se lo sapeste non usereste questa parola. Una rivoluzione è sanguinosa. La rivoluzione è ostile. La rivoluzione non conosce compromessi. La rivoluzione rovescia e distrugge qualsiasi ostacolo trovi sul suo cammino. Chi ha mai sentito parlare di una rivoluzione in cui si incrociano le braccia per cantare We Shall Overcome? Non è quello che si fa durante una rivoluzione. Non avreste il tempo di cantare, poiché sareste troppo impegnati a impiccare.» (Malcom X, discorso alla King Solomon Baptist Church di Detroit, 10 novembre 1963)

Alcune settimane or sono, nel primo intervento intitolato «Avanti barbari!» dedicato alla recensione di un testo di Louisa Yousfi, sono state fatte alcune affermazioni che, a giudizio di chi scrive, occorre ancora approfondire e chiarire, in tutta la loro reale portata, con una serie di precisazioni. A partire da quella, contenuta nel testo di Amadeo Bordiga del 1951, che «questa civiltà […] deve vedere la sua apocalisse prima di noi. Socialismo e comunismo, sono oltre e dopo la civiltà […] Essi non sono una nuova forma di civiltà.»

Motivo per cui non vi sarà nessuna continuità tra l’ordine sociale capitalistico e la novella società futura, se questa rifiuterà i fondamenti del primo. Il comunismo non potrà essere in continuità con il capitalismo, poiché, per essere definibile come tale dovrà costituirne la radicale negazione. Infatti, soltanto la rottura dell’ordine sociale, politico ed economico del modo di produzione capitalistico, a partire dalla sua macchina statale, potrà condurre a un altro ordinamento sociale e produttivo. Destinato a negare radicalmente i valori ordinativi che una interessata interpretazione della Storia ha attribuito a ciò che si intende per civiltà.

Chi continua ad affermare il contrario dimostra soltanto di voler ancora illudere, e illudersi, che la transizione verso il nuovo mondo, non più basato sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, sull’appropriazione privata della ricchezza socialmente prodotta e accumulata e lo scambio mercantile e monetario, anche del lavoro prestato, possa avvenire senza scosse e senza abolire i pilastri, appena citati, che la fondano fin dalle sue origini.

- Details

- Hits: 3946

Putin ha già perso! Anzi, no, Putin ha già vinto!

di Nestor Halak

Dopo due anni e mezzo in cui la carneficina è andata avanti, ma la situazione non si è affatto risolta, mi pare si possano fare alcune ulteriori osservazioni sulla guerra in Ucraina. Sì, lo so, non sono un analista militare, perciò secondo molti non sono autorizzato a parlarne: cosa volete che ne sappia infatti un commentatore da poltrona senza neppure le stellette? Certo non sono uno dei (tanti), generali o colonnelli in pensione che vanno per la maggiore e certo a nessuno viene in mente di chiedere il mio parere.

Dopo due anni e mezzo in cui la carneficina è andata avanti, ma la situazione non si è affatto risolta, mi pare si possano fare alcune ulteriori osservazioni sulla guerra in Ucraina. Sì, lo so, non sono un analista militare, perciò secondo molti non sono autorizzato a parlarne: cosa volete che ne sappia infatti un commentatore da poltrona senza neppure le stellette? Certo non sono uno dei (tanti), generali o colonnelli in pensione che vanno per la maggiore e certo a nessuno viene in mente di chiedere il mio parere.

A ben vedere si tratta delle stesse argomentazioni usate durante la “pandemia”, quando parlare era consentito unicamente ai “virologi”, una sottospecie di star televisive creata all’uopo dal mainstream. Ma siccome ero io a essere messo agli arresti domiciliari, ero io che avevo l’obbligo di punturarmi ed ero sempre io che non potevo neppure più entrare all’ufficio postale o prendere un caffè in un bar, ritenevo allora e ritengo ancora oggi di avere tutto il diritto di esprimere il mio parere.

Se poi si tratta di sciocchezze, va bene, che lo si dimostri, ma con ragionamenti argomentati, non con il semplice richiamo al principio di autorità. Oggi che i miei soldi, in spregio alla nostra legge fondamentale, vanno a finanziare la guerra per conto terzi del regime di Kiev anziché la pubblica sanità, mi sento in assoluto diritto di discettare anche a proposito della guerra, del resto non come analista militare, ma come cittadino in grado di ragionare, che ha seguito gli eventi e si è informato sui fatti anziché abbeverarsi unicamente alla vergognosa propaganda continuamente in onda sui media.

In particolare seguo costantemente quanto riferiscono alcuni canali alternativi come Military Summary, e personaggi come Alistair Crook, Douglas McGregor, Scott Ritter, Alexander Mercouris, Stefano Orsi, Larry Johnson, Dimitry Orlov e molti altri, i quali, più o meno unanimemente, continuano a sostenere che la guerra è già finita da almeno un anno e mezzo e i russi l’hanno vinta.

- Details

- Hits: 1331

Capitalismo, rabbia di massa ed elezioni del 2024

di Richard D. Wolff

Mentre Richard Wolff fa importanti osservazioni su come sia la presunta sinistra che la presunta destra abbiano abbandonato i cittadini comuni e si siano dedicati agli interessi dei ricchi, e che l’umore collettivo sia aspro e sempre più indignato, ho difficoltà con le sue affermazioni sulla “rabbia di massa”. Non vediamo movimenti di massa attorno agli effetti generalmente oppressivi del moderno rentierismo. Il neoliberismo ha fatto un lavoro così grande nel ridurre l’identificazione con le comunità e nell’indottrinare i cittadini a vedersi come attori indipendenti che i movimenti di massa e l’identificazione di massa sono quasi inesistenti. Quando si verificano, sono più spesso lungo linee tribali, non linee economiche, come sostenitori pro e anti aborto, pro e anti o anti-forti diritti trans, pro o anti genocidio israeliano e pro o anti Hair Furore.

Mentre Richard Wolff fa importanti osservazioni su come sia la presunta sinistra che la presunta destra abbiano abbandonato i cittadini comuni e si siano dedicati agli interessi dei ricchi, e che l’umore collettivo sia aspro e sempre più indignato, ho difficoltà con le sue affermazioni sulla “rabbia di massa”. Non vediamo movimenti di massa attorno agli effetti generalmente oppressivi del moderno rentierismo. Il neoliberismo ha fatto un lavoro così grande nel ridurre l’identificazione con le comunità e nell’indottrinare i cittadini a vedersi come attori indipendenti che i movimenti di massa e l’identificazione di massa sono quasi inesistenti. Quando si verificano, sono più spesso lungo linee tribali, non linee economiche, come sostenitori pro e anti aborto, pro e anti o anti-forti diritti trans, pro o anti genocidio israeliano e pro o anti Hair Furore.

Bernie Sanders è stato l’ultimo politico importante a tentare quello che negli anni ’60 sarebbe stato definito un’opera di sensibilizzazione. Il Partito Democratico gli si è lanciato contro a capofitto, preferendo eleggere il disastroso Biden piuttosto che vedere Sanders prevalere.

Questa pubblicità di Killer Mike per Sanders illustra la necessità di creare esplicitamente un’identità di massa sulle questioni economiche. Killer Mike inizia dicendo come aveva personalizzato la sua esperienza di uomo di colore con meno diritti, e poi è arrivato a capire che tutti coloro che non appartenevano all’1% erano oppressi:

Torniamo alla questione tribale. Quindi non solo gli USA sono gravemente carenti di movimenti di “massa”, salvo lungo linee di interessi particolari come i gunz, ma le lamentele economiche in genere mancano del senso di urgenza che hanno le questioni religiose o quasi religiose scottanti.

- Details

- Hits: 1272

C’è del marcio a Washington

di Philip Giraldi - unz.com

Scott Ritter è perseguitato dall'FBI per aver invocato la pace mentre la lobby israeliana manipola le elezioni

Una cosa che si può dire dell’Amministrazione del Presidente Joe Biden è che, quasi ogni settimana, c’è qualcosa di nuovo ed emozionante di cui discutere. Di recente, la sua demenza galoppante ci ha regalato un discorso di abdicazione durato 11 minuti, in cui Joe ha annunciato che non si sarebbe candidato per un altro mandato presidenziale. Ha farfugliato che stava facendo questo passo nonostante il suo desiderio di continuare. Il Presidente, che ha 81 anni e che negli ultimi tempi si è fatto notare soprattutto per il suo carente stato mentale che lo porta a cadere dalle scale, si è sentito in dovere di dire che ritiene che i suoi risultati come Presidente “meritino un secondo mandato” e che “nulla può ostacolare la salvezza della nostra democrazia”. Ha anche affermato di essere ”il primo presidente in questo secolo a riferire al popolo americano che gli Stati Uniti non sono in guerra in nessuna parte del mondo”, anche se gli USA occupano militarmente alcune parti della Siria, bombardano lo Yemen e sono impegnati in attività antiterroristiche in Iraq, oltre a sostenere logisticamente e con l’intelligence i grandi e crescenti conflitti in Ucraina e a Gaza. Biden ha promesso che “difenderà” Israele in caso di attacco, presumibilmente indipendentemente da chi il Primo Ministro Benjamin Netanyahu assassinerà o bombarderà per provocare una guerra contro Libano, Siria e Iran. Joe ha infine celebrato la nomina di Kamala Harris come erede designata allo Studio Ovale dopo aver eliminato il fastidioso e assertivo Donald Trump, che, presumibilmente, è colui che straccerà la Costituzione degli Stati Uniti e “distruggerà la democrazia” se gliene verrà data la possibilità.

Una cosa che si può dire dell’Amministrazione del Presidente Joe Biden è che, quasi ogni settimana, c’è qualcosa di nuovo ed emozionante di cui discutere. Di recente, la sua demenza galoppante ci ha regalato un discorso di abdicazione durato 11 minuti, in cui Joe ha annunciato che non si sarebbe candidato per un altro mandato presidenziale. Ha farfugliato che stava facendo questo passo nonostante il suo desiderio di continuare. Il Presidente, che ha 81 anni e che negli ultimi tempi si è fatto notare soprattutto per il suo carente stato mentale che lo porta a cadere dalle scale, si è sentito in dovere di dire che ritiene che i suoi risultati come Presidente “meritino un secondo mandato” e che “nulla può ostacolare la salvezza della nostra democrazia”. Ha anche affermato di essere ”il primo presidente in questo secolo a riferire al popolo americano che gli Stati Uniti non sono in guerra in nessuna parte del mondo”, anche se gli USA occupano militarmente alcune parti della Siria, bombardano lo Yemen e sono impegnati in attività antiterroristiche in Iraq, oltre a sostenere logisticamente e con l’intelligence i grandi e crescenti conflitti in Ucraina e a Gaza. Biden ha promesso che “difenderà” Israele in caso di attacco, presumibilmente indipendentemente da chi il Primo Ministro Benjamin Netanyahu assassinerà o bombarderà per provocare una guerra contro Libano, Siria e Iran. Joe ha infine celebrato la nomina di Kamala Harris come erede designata allo Studio Ovale dopo aver eliminato il fastidioso e assertivo Donald Trump, che, presumibilmente, è colui che straccerà la Costituzione degli Stati Uniti e “distruggerà la democrazia” se gliene verrà data la possibilità.

- Details

- Hits: 1496

La Meloni, la Cina, l’auto

di Vincenzo Comito

La presidente del Consiglio ha avuto colloqui di alto livello, a partire da quello con Xi. Ma non si è portata alcun dossier aperto. Anche sull’auto e l’ingresso di produttori cinesi in Italia, mentre si decidono dazi in Europa, non si notano passi avanti

I risultati degli incontri della Meloni in Cina

I risultati degli incontri della Meloni in Cina

La gran parte degli atti e delle dichiarazioni dei membri di questo governo, a partire da quelli di Giorgia Meloni, si possono, almeno a parere di chi scrive, tranquillamente classificare in tre ampie categorie: quelli negativi, quelli di pura propaganda, quelli infine del tutto inutili. Per quello almeno che si sa, il viaggio della presidente del Consiglio in Cina appartiene a quest’ultima categoria sia sul fronte economico che su quello politico.

Il successo del viaggio nel paese asiatico di una delegazione straniera si misura il più delle volte con il peso economico dei progetti da realizzare annunciati; si parla così di accordi, cifrati di solito in dollari, per 1 miliardo, 5 miliardi, 20 miliardi e così via. Di tutto questo nei documenti degli incontri non c’è alcuna traccia e neanche un vago accenno. Il ministro D’Urso assicura che le intese concrete seguiranno. Vedremo…

Cina e Italia hanno firmato in effetti un accordo triennale che, dopo il recente raffreddamento dei rapporti tra i due paesi, in teoria delinea dei meccanismi per rafforzare e rilanciare la cooperazione in diversi ambiti. L’elenco è molto lungo e comprende quasi tutto; sono citati i settori dell’industria e del commercio, gli investimenti, la tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, la cultura e il turismo, il contrasto alla criminalità organizzata, senza infine dimenticare l’istruzione. Come ha scritto qualcuno, una bella cornice, ma manca il quadro.

Si è poi parlato in particolare di veicoli elettrici e di energia pulita, oltre che di intelligenza artificiale.

Page 10 of 69